プロパンガスは、ボンベをはじめとした「容器」と呼ばれる設備から供給されるガスサービス、日本全国で広く利用されています。

実に日本国土の95%ほどをカバーするといわれるほど、汎用性が高いサービスです。

「日本中どこででも使える」と言っても過言ではないでしょう。

この記事では、「プロパンガスとはどういうサービスなのか」について基本の部分を含めて詳しく解説しています。

この記事は次のような人におすすめ!

- プロパンガスがどんなサービスなのか詳しく知りたい方

目次

プロパンガス=液化石油ガス=LPガス

プロパンガスは、「プロパンガス」や「LPガス」と呼ばれることが一般的ですが、正式な名称としては「液化石油ガス」といいます。

LPガスと呼ばれるのは、「液化石油ガス」の英訳で「Liquefied Petroleum Gas」の頭文字を取ったものです。

ただ家庭用LPガス成分のうち、およそ8割がプロパンであることから「プロパンガス」という呼び方が一般的には普及しています。従って日本国内では「プロパンガス」と「LPガス」は、同義語として捉えられています。

このページならびにウェブサイト内では、一般に浸透している「プロパンガス」の名称を多用していますが「=LPガス」ということでご認識ください。

プロパンガスの成分

日本国内で供給されるプロパンガスは、「JIS(日本産業規格)」や「液化石油ガス法」により、組成や含まれる硫黄分の比率などが細かく定められています。

家庭・業務用として供給されているプロパンガスは、表の「い号液化石油ガス」で、プロパンが80%以上含まれています。

| 名称 | プロパン及びプロピレンの 合計量の含有率 | エタン及びエチレンの 合計量の含有率 | ブタジエンの含有率 |

|---|---|---|---|

| い号液化石油ガス | 80%以上 | 5%以下 | 0.5%以下 |

| ろ号液化石油ガス | 60%以上 80%未満 | 5%以下 | 0.5%以下 |

| は号液化石油ガス | 60%未満 | 5%以下 | 0.5%以下 |

高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則(液石則)では、液化石油ガスを次のように定義しています。

「炭素数三の炭化水素(プロパン、プロピレン等を指し…)または炭素数四の炭化水素(ブタン、ブチレン等を指し…)を混合したものを主成分とするもの」

高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則

つまり一般的に使われるLPガス(液化石油ガス)の主成分は、プロパンまたはブタンになります。そのうち家庭用に限ると、プロパンが8割以上使われているということです。

プロパンが燃えるしくみ

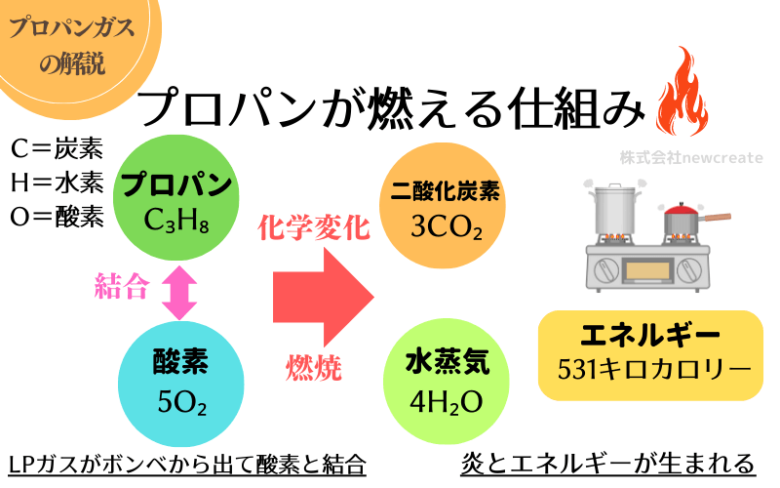

「プロパン」は炭素と水素によって構成されています。

プロパン(炭素と水素)は空気に触れることによって、空気中の酸素と結合します。

酸素と化学変化を起こすことにより、炭素と水素は、二酸化炭素と水蒸気へと変化するのです。

C3H8+5O2⇒3CO2+4H2O

この化学変化が起きる時に531キロカロリーの熱を発生します。この熱が燃料として利用されるのです。

プロパンは燃焼性の高い物質であるため、小さなきっかけで燃えます。家庭で使われているコンロなどのガス機器は、スイッチを押すことによって火花を起こす、つまりプロパンが燃焼するきっかけをつくることによって火を生み出しているのです。

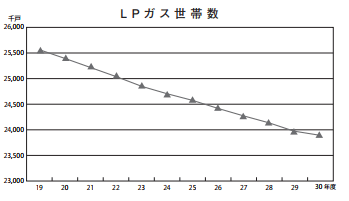

需要家数

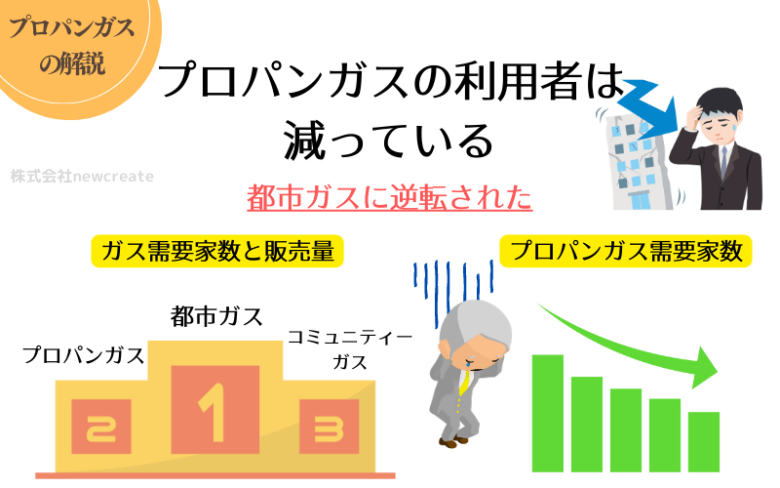

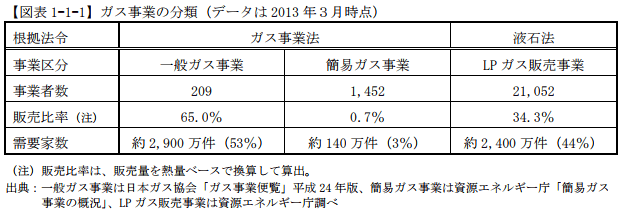

経済産業省の発表によると、2013年時点のプロパンガスの需要家数はおよそ2400万件となっており、日本のガスサービスの中で44%を占めています。

プロパンガス以外のサービスとしては、一般ガス(都市ガス)がおよそ2900万件で53%、コミュニティーガス(旧簡易ガス)がおよそ140万件で3%となっています。

販売量を熱量ベースで換算した販売比率では、プロパンガスが全体の34.3%、都市ガスが65%、コミュニティーガスが0.7%となっています。

この数値から、都市ガスの1需要家あたりの販売量が多いことがわかります。

利用者数と販売量ともに都市ガスの方が多い

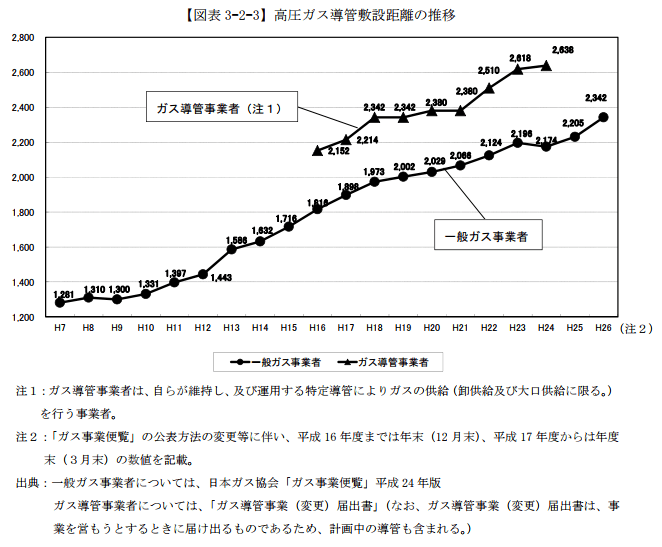

ひと昔前までは、プロパンガスの需要が都市ガスを上回っていたのですが、近年では都市ガスの人気が高まっており、現在では逆転されています。

2017年4月に都市ガスの小売り事業が全面的に自由化されたことで、国として都市ガスの導管網をさらに拡大する意向を示しています。

このままの状態が続くようであれば、プロパンガスと都市ガスの需要家数の差は、さらに開くものと考えられるでしょう。プロパンガス業界としては、どうにか巻き返しを図りたい所です。

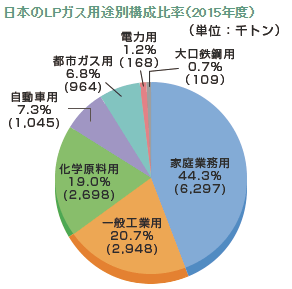

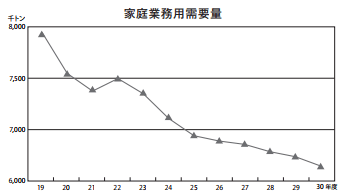

需要比率

2012年度のプロパンガス年間消費量は1657万トンでした。このうち家庭用が827万トンとなっています。プロパンガスは業務用と家庭用で、およそ半分ずつ使用されています。

家庭用の需要で比較した場合、現状ではプロパンガスと都市ガスの消費量の差は大きくなく、日本全体で見ると同じくらいの量が使われています。

業務用、つまり工場などで使用される量は都市ガスの方が圧倒的に多いため、需要全体を見ると都市ガスの方が消費量で上回っています。

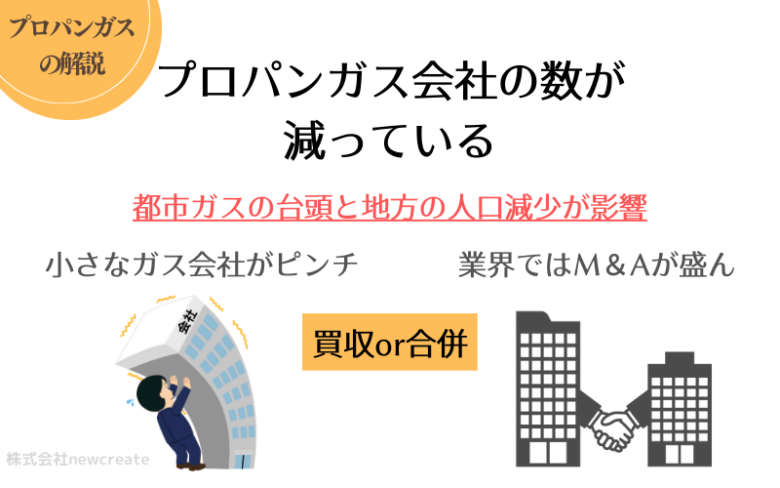

事業者数

2017年3月末時点での販売事業者数は、全国で19024者(個人事業主なども含む)となっています。2013年3月時点では21052者なので、プロパンガスの事業者は数を減らしていることがわかります。

一般家庭での需要減少や後継者不足などの影響で、小規模の販売店が廃業に追い込まれているケースが目立っています。とはいえ、未だに全国では大小含め1万社以上の会社がプロパンガスの販売を行っているのです。

対照的に都市ガスの事業者は、全国でおよそ200者となっています。

このことから、プロパンガス事業は企業が参入しやすい事業であると言えるでしょう。

埼玉県は北海道や茨城県よりも面積が大幅に小さいので、いかに需要の密度が高いのかということを伺うことができます。

国内の人口減の影響もあり、小規模のいわゆる「〇〇商店」のような昔ながらのガス屋さんが生き残るのは、難しい時代となっていくでしょう。

プロパンガス業界では、近年特にM&Aが盛んで、小さなガス会社が大企業に買収または合併される事例が増えています。

事業者は大きく3種類

日本のプロパンガス会社は、大きく分けて次の3つに分類されます。

- 元売り(プロパンガスを輸入して卸売業者に流す大元の事業者)

- 卸売り(各ボンベやタンクローリーへと充填し、国内へ流通させる事業者)

- 小売り(実際に消費者と契約を結ぶ事業者)

元売りから小売りに向かうに連れて事業者の数は多くなり、合計すると上述のように1万社以上になるのです。

元売り事業者

元売り事業者は、自社で輸入基地を保有する企業ですので、大企業のみで数えるほどしかありません。

元売り事業者の中で、ENEOSグローブ・アストモスエネルギー・ジクシス・ジャパンガスエナジーは特に取引量が多く、大手4社として位置づけられています。

実は都市ガスが生成される際には、プロパンガスが用いられています。都市ガスのおよそ3%はプロパンなのです。

卸売り事業者

卸売り事業者は、元売りよりは事業者数が増えますが、充填所と呼ばれる国内基地を持つ、こちらも大企業が位置しています。

小売り事業者

一方で小売り事業者は、お客様と契約を締結し、実際にガスを販売する事業者で、数えきれないほどの事業者があります。

小売事業者の場合には、大手でなくても個人経営の商店などがガス販売店を兼務しているケースも多くあり、大小合わせて様々な事業者が存在しています。

ボンベの充填や配送で事業者が協力しあっている

上記に一部の企業名を挙げましたが、岩谷産業やニチガスなど、大企業の多くは小売りと同時に卸売り事業を兼ねている企業がほとんどです。

つまりエンドユーザーである一般家庭へとガスを届けるだけではなく、中小の小売り事業者へもガスを販売しているのです。

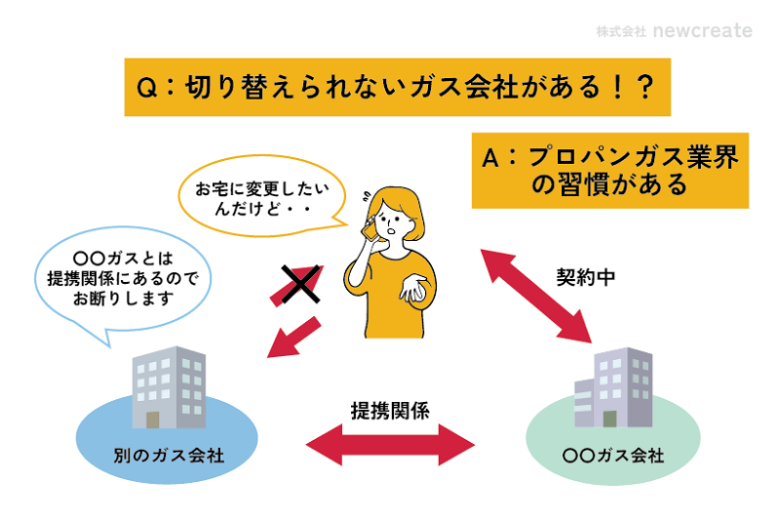

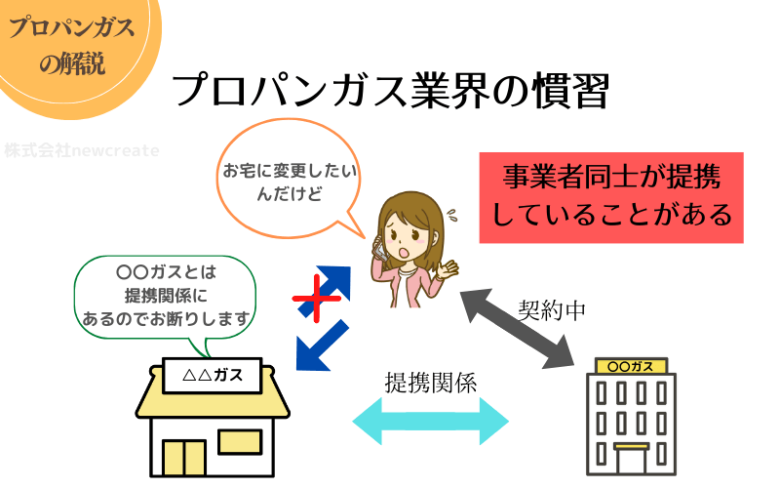

NG会社というのは、「乗り換えられない会社同士」のことを指す業界用語です。簡単に言うと「取引先の企業からは、お客様は奪わない」という制度です。

NG会社だった場合には、「消費者が望んでも乗り換えを受け付けられない」ということになってしまいます。

プロパンガスは自由競争ではあるものの、このような古い体質と呼べるものが業界内に存在しており、本当の意味での自由競争を阻んでしまっているという見方もあるのです。

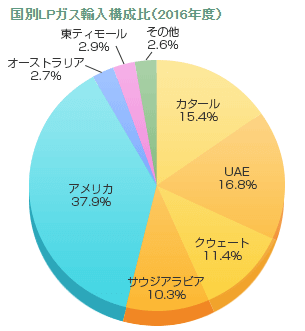

調達はほとんどが輸入

日本はエネルギー資源に乏しい国で、天然ガスや石油などのエネルギーは、ほとんどを輸入に頼っている状況です。

プロパンガスに関しても同様で、ほぼすべてを海外から仕入れています。

日本では、かつて1970年代から1980年代初頭にかけて「オイルショック」と呼ばれる原油価格の高騰によって、国内が大混乱に陥ったという苦い記憶を持っています。

当時、エネルギー輸入の大半を中東アジアに頼っていた日本にとって、このオイルショックは大事件でした。

国内は大混乱し、継続されていた経済成長はこれにより止まってしまったのです。

このような経験から、原油などエネルギーの仕入れ先を分散させようという動きとなり、現在では中東アジア以外からの輸入も盛んになっています。

輸入価格の鍵はサウジCPとモントベルビュー

日本国内で流通するプロパンガスの価格は、未だ強い存在感を持っている中東アジアのサウジアラビアが決定している「サウジCP」の影響を強く受けています。

サウジCPとは

CPは「コントラクト・プライス」の略。プロパンガスガスの最大輸出国であるサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ社が、輸入国(出荷先)の企業などと交わす契約価格のこと。

価格の決定は同社が一方的に行うものであり、基本的には交渉して決定するものではない。原油価格などを考慮した上で同社が決定しているが、細かい内容については公表されていない。

以前は売り手優位の状況であったため、強硬に値決めする姿勢が強く見られました。

しかし2013年にアメリカで起こった「シェールガス革命」などの影響で、世界のエネルギー市場の勢力図が変化しつつあります。つまり、エネルギー生産が中東アジアの独壇場ではなくなっているのです。

その影響で近年では、比較的柔軟な姿勢で出荷額を決める傾向にあるようです。

サウジCPが第一なのに変わりはありませんが、それだけではなくモントベルビュー価格の動向にも影響を受けるようになったのです。今後はアメリカ産のプロパンガスにも注目です。

プロパンという物質は、原油を精製してガソリンや灯油をつくりだす時に生まれる副産物です。

そのためプロパンガスの輸入価格、国内の流通価格は原油価格の影響を強く受けています。原油・ガソリン・灯油の価格とプロパン・ブタンの価格は連動することが多いので、気にしてみるのも良いかもしれません。

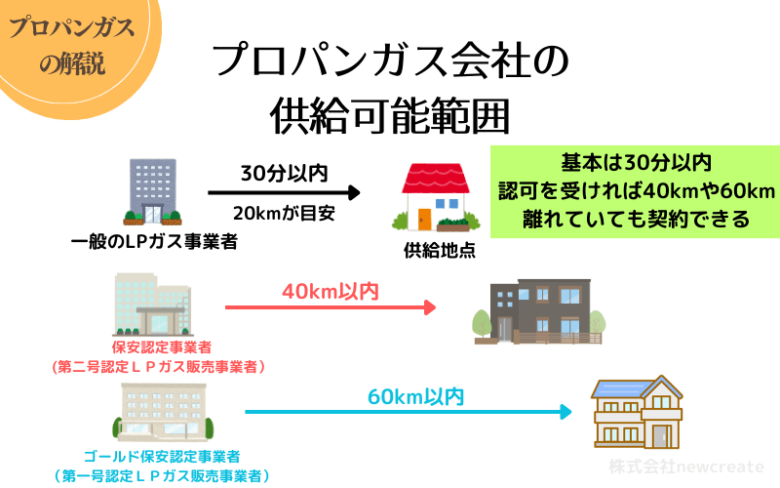

緊急時対応・保安距離

一般家庭へのプロパンガスはボンベによって供給されるため、ガス会社は消費者宅へボンベを運ぶ必要があります。

またプロパンガスの供給契約には、単にボンベを配送するだけではなく、「保安・管理」つまりガス漏れなどの事故があった際の対応も含まれています。

プロパンガス会社は、供給契約を結んだ顧客宅でガス漏れなどの事故が起きた際に、対応しなければならない義務を負っているのです。

「集中監視システム」と呼ばれる、「メーター」と「電話回線やインターネット回線」をつなげることによる24時間の監視システムを、一定の割合以上導入している事業者に対しては、40kmまたは60kmまでの供給契約を許可しています。 参照:集中監視システムの解説

監視システムを持つことによって、顧客からの通報が無くても事業者側で異常を感知することができます。その優位性がある故に20kmの倍以上の距離を許可しているのです。

供給可能距離については、別ページでさらに詳しく解説しています。

プロパンガスの特徴

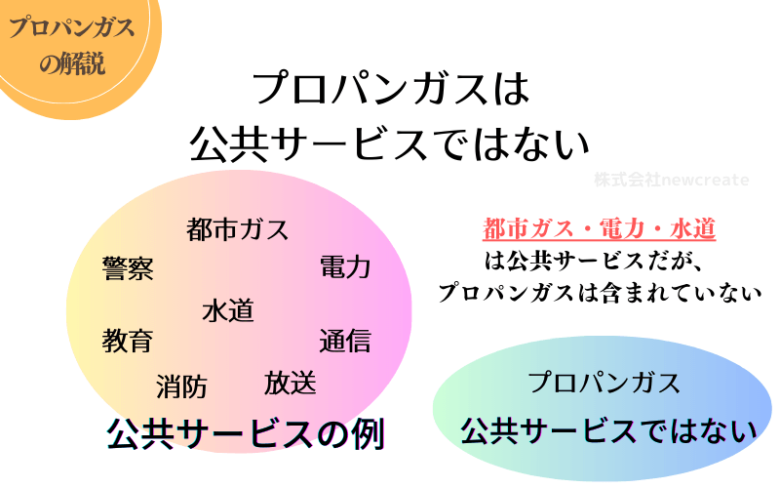

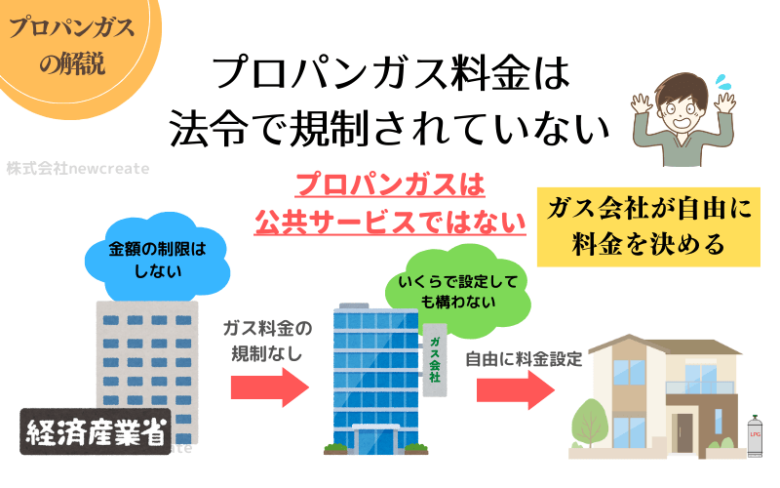

プロパンガスは、ライフラインを担うサービスではありますが、公共サービスという位置付けではありません。

危険物であるため法令により様々な規制がされている一方、料金など事業者に一任されている事項が多いという特徴があります。

プロパンガスのことを正しく知って、より有効にサービスを利用しましょう。

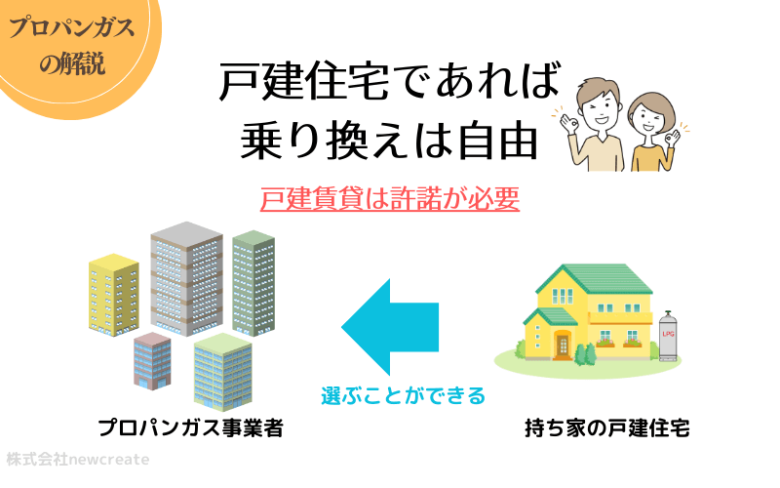

業界は自由競争

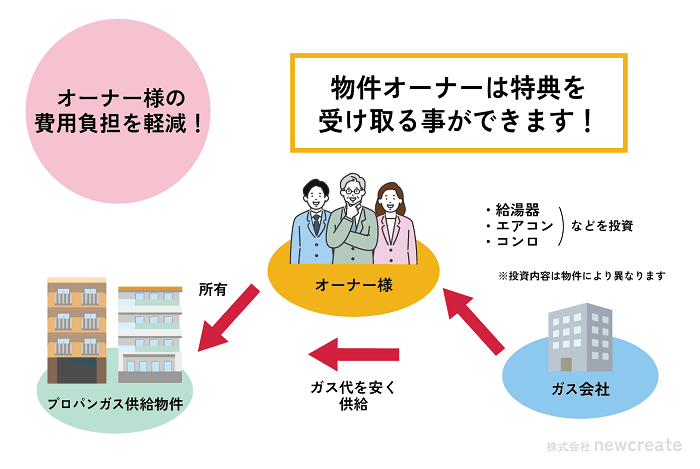

プロパンガス業界は、自由競争が認められています。「この会社と契約しなければならない」という制約はないので、消費者としては契約する会社を自由に選ぶことができます。

賃貸住宅の場合はオーナーの許可が必要です。参照:アパート・マンションのプロパンガス

従ってより良い会社、より安い会社へと変更するのは自然な行為であり、このウェブサイトでも料金の見直しと事業者の変更をお勧めしています。

確かにガスそのものは同じ商品なのですが、料金をはじめとしたサービス内容は会社により大きく異なります。

事業者の乗り換えが盛んではない地域では、1社と契約をし続けるお宅が非常に多いですが、実は乗り換えることによって、驚くほどにガス代を安くすることができるなどのメリットがあるかもしれないのです。

参考までに、ひと昔前までは、都市ガスや電力は自由競争ではありませんでした。

例えば東京都千代田区で都市ガスを利用する場合には、東京ガスと契約する以外に術がなかったのです。

そのような状態だったものが、2016年に電力、そして2017年に都市ガスが全面自由化したことによって、他社への変更が解禁され、こちらも自由競争が開始されています。

都市ガスや電力の自由化は、少なからずプロパンガス業界にも影響を及ぼしており、どちらかというと閉塞的であったエネルギー業界全体が、近年は活性化してきています。

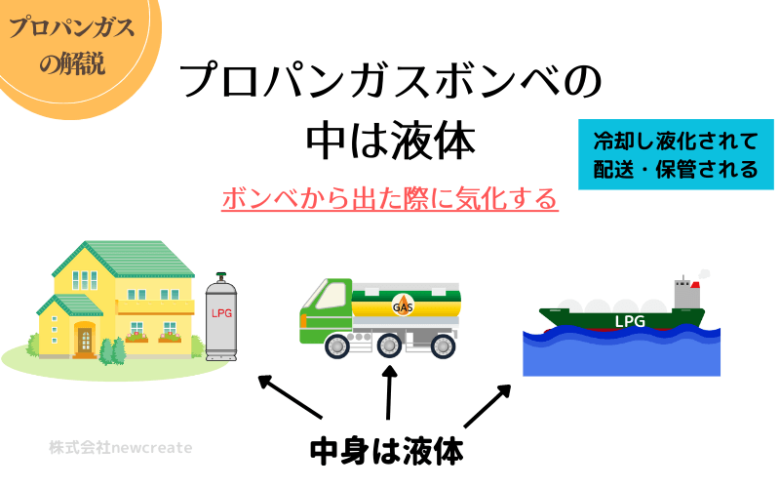

液化されて運ばれる

「ガス」というと、気体を思い浮かべる方が多いと思いますが、プロパンガスは基本的に液体です。

通常のプロパンガスは、1メガパスカルの圧力をかけることによって液化します。温度の場合には、-42℃まで冷やすことで液体化します。

液体となったプロパンガスは、気体時の250分の1にまで体積が縮小します。これにより大量のプロパンガスをボンベやタンクに詰めることができるようになり、現在の供給形態が成り立っているのです。

つまり何もしなくても、ボンベを出た段階で勝手に気体になるのです。

しかし寒冷地では、自然気化が難しいため「強制気化装置」が取り付けられることもあります。強制気化装置は、ベーパーライザーとも呼ばれます。

ベーパーライザーは、寒冷地でなくても大型集合住宅など大量にガスを使用する建物で設置されることがあります。ベーパーライザーを付けなければ自然気化が間に合わないからです。

ガス会社の名前で「〇〇液化ガス」というのを聞いたことはないでしょうか?

これは「液化されたガスを取り扱っている会社」ということになりますので、このような企業は基本的にプロパンガスを扱っていると認識することができます。

有名な企業ですと、都市ガス大手の東邦ガスのグループ会社でプロパンガスを扱っている東邦液化ガスなどが挙げられます。

対照的に都市ガスの場合には、液体化することが難しいため気体のまま供給されることになります。プロパンガスは、都市ガスよりも運搬しやすいのです。

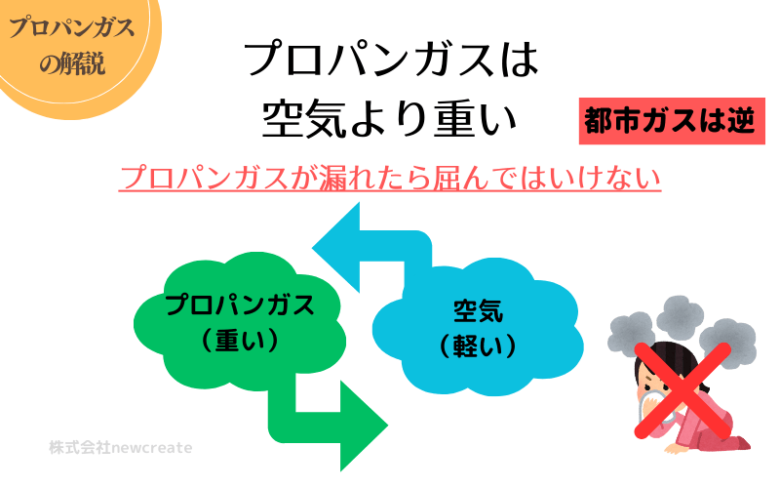

空気より重く、水より軽い

プロパンガスは空気のおよそ1.5倍の重さがあります。従って、もしもガス漏れが起こった場合、プロパンガスは低いところに集まります。

一方で都市ガスは空気より軽いため、高いところに集まります。ガス漏れがあった時、地面に屈んで良いのは都市ガスの場合です。

また空気よりも重い一方で、水よりは軽いのがプロパンガスです。もしもボンベを水中に投げ入れたとしたら、水に浮きます。

ガス漏れが発生した際のプロパンガスと都市ガスそれぞれの対応方法については、ガス漏れ時の対処方法で詳しく解説しています。

ガスは本来、無色無臭

プロパンガスも都市ガスも共通して、本来は無色かつ無臭です。

高圧ガス保安法では、空気の1000分の1の濃度であったとしても、人間の嗅覚で感知することができる臭いをつけることが義務付けられています。

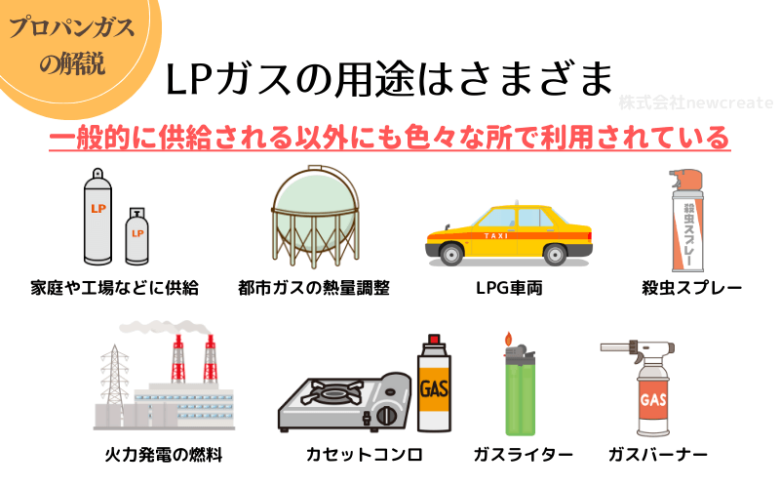

プロパンガスの用途

プロパンガスと言うと、一般家庭でボンベから供給されるというイメージが一般的ですが、実は社会の様々なシーンで使用されているのです。

例を挙げると

- 都市ガスの熱量調整

- LPG車両の燃料

- 火力発電の燃料

- 携帯用機器(ガスバーナー・ガスライター・カセットコンロ・発電機・スプレー殺虫剤・スプレー髭剃りクリームなど)

※携帯用機器の場合、一般家庭に供給されるプロパンガスとは異なり、ブタンが主成分となります。

スプレーの中のプロパンガスは、発射剤として利用されています。スプレー缶の中では液体ですが、空気と触れることにより気化し、勢いよく噴射するのです。

これは上述したように、プロパンガスの液化しやすい性質を生かしたものだといえるでしょう。

余談ですが、昔はこのスプレー缶に「フロン」も使用されていました。フロンは同じように液化しやすい性質を持っていたため、広く携帯スプレーに使用されていたのです。

しかし、無害とされていたフロンが、実はオゾン層を破壊し地球温暖化に重大な影響をおよぼす物質であることが判明したため、現在では使用されなくなっています。

都市ガスにも含まれているプロパンガス

都市ガスの熱量調整に関しては、プロパンガスの熱量の高さを利用しています。

都市ガス、つまり天然ガスはそのままでは高い熱量を持っていないため、熱量を上げなければ一般家庭で便利に利用することができません。そこで熱量の高いプロパンガスを一定割合で含めることによって、都市ガスの熱量を上げているのです。

このような皆さまの身近なところでもプロパンガスは活躍しているのです。

様々な場面でプロパンガスが使用されるのは、液体であるため移動性に優れること、そして二酸化炭素の排出量が少ないクリーンエネルギーであることも大きな要因として挙げられるでしょう。

ニーズは、地方が中心とは限らない

プロパンガスは、一般家庭において基本的には「都市ガスが利用できない地域」で使われているガスサービスです。

都市ガスを利用している方のなかには、「地方都市でしか使われていない」というイメージをお持ちの方もいるようですが、必ずしもそのようなことはありません。

例えば東京23区内においても、都心部ではほぼ都市ガス一色ですが、江戸川区・葛飾区・足立区など、東部エリアではプロパンガス利用宅も少なくはないのです。

東京以外の大阪市・横浜市・名古屋市などの大都会でも、プロパンガスは広く利用されています。

これは都市ガスの導管を埋設するためには、多額の費用が必要であることが要因です。資金力を持っている企業でなければ、導管工事を行うことができないのです。

それに加え都市ガス会社は、多額の資金を投資した分の金額を回収できる見込みがなければ敷設工事は行いません。一定の顧客数が見込めなければ工事をしないのです。

一方でプロパンガスは、日本全体のおよそ95%を供給可能区域としています。

ほぼ日本全国どこでもプロパンガスが使える状態です。ボンベから供給されるというのは、プロパンガスが持つ大きな利点であるといえるでしょう。

飲食店では、あえて使う店舗も

プロパンガスは、燃焼させた時の熱量が都市ガスと比べておよそ2.2倍あります。つまり都市ガスよりも2倍以上火力が強いのです。

都市ガスの供給区域内にある飲食店で、大きなボンベが並べられているのを見かけたことがないでしょうか?

中華料理店で、大きな炎とフライパンで調理する様をテレビ番組などでご覧になったことはないでしょうか?

あの炎はプロパンガスを使用しているのです。

ただプロパンガスを使用していても、一般家庭ではコンロが一定以上の火力にならないよう設定されているため、あのように大きな炎を出すことはできません。

飲食店のほかにも、大きな火力を必要とする施設、例えば溶接工場や火葬場などでは、同じくあえてプロパンガスを使用しているところが少なくありません。

タクシーの燃料はプロパンガスが主流

一般の方には馴染みが薄いかもしれませんが、プロパンガスは車両の燃料としても広く利用されています。

車種としてはバスやトラック、ゴミ収集車などの自治体車両、フォークリフトなどの作業車、オーナーカーなど多岐に渡りますが、およそ24万台をタクシー車両が占めています。

つまり日本国内のLPG車はほとんどがタクシーなのです。

またタクシー車のなかでの内訳を見ても、プロパンガス仕様のものが90%以上を占めています。普段目にしているタクシーは、多くがプロパンガスを燃料として走行しているのです。

ひと昔前までは、タクシーに乗るとガス臭いと感じることもありましたが、現在では機器の進化や規制強化などが進んだことで臭いが気になることはなくなりました。

日本でタクシーの燃料としてプロパンガスが使用されはじめたのは1963年(昭和38年)のこと。ガソリンよりも安価であると同時に、二酸化炭素排出量も少なく環境に優しいことが評価されたことで導入がはじまりました。

また自動車メーカーとしても、まとまった台数の需要を見込むことができるタクシー車両は、大量生産して安価で販売するため、通常のガソリン車をタクシー用とするよりも費用を抑えることができます。

ただ近年では、天然ガスを使用したLNG車や電気自動車など、LPG車以外にも環境性能に優れた車両が次々に開発されているため、将来的に勢力図が変わることがあるかもしれません。

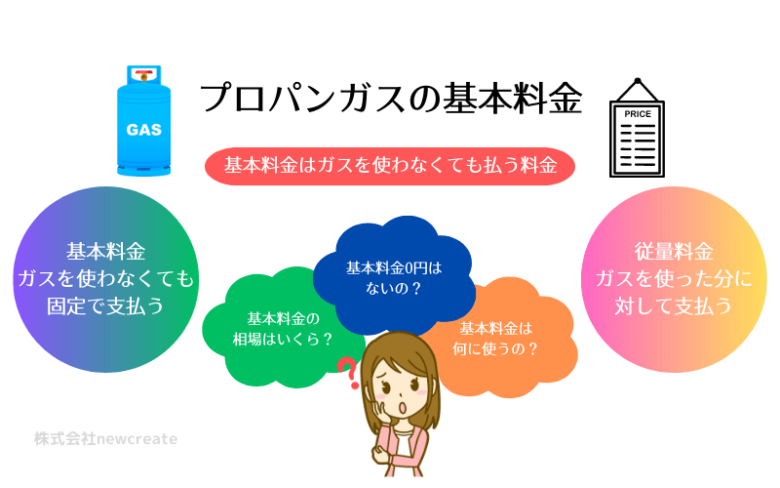

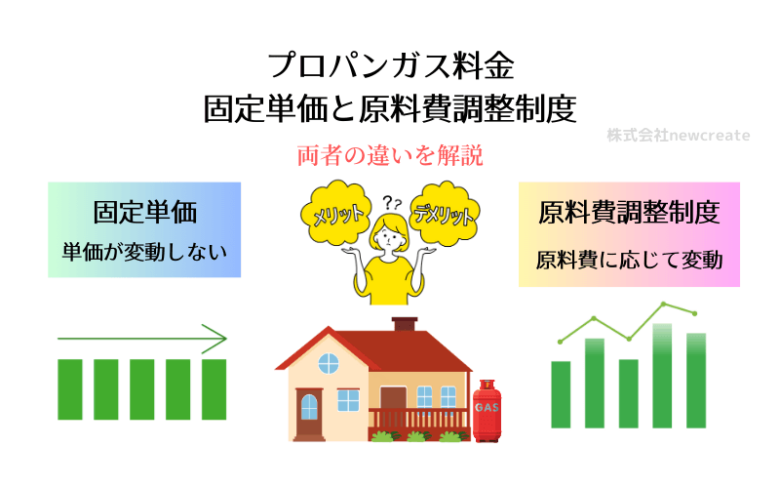

プロパンガスの料金

その名の通り料金に関して「いくら以上であってはならない」「国の許可を取らなければならない」などという法令がありません。従ってガス会社が自由に料金を決めることができる状態にあるのです。

極端な話、「今月はガス代をタダにします。」ということも、「相場よりもかなり高めの料金設定をする」ことも可能です。

自由料金制であるため、プロパンガスを扱う各社は様々な料金設定を用いています。加えてプロパンガス事業者は、全国で1万社以上あります。

以下にプロパンガス料金の特徴などを解説しますが、あくまでも一般的なケースについて記しています。すべてのプロパンガス事業者に当てはまるとは限らないことを、あらかじめ申し添えておきます。

自由料金制と対照的な方式として、総括原価方式というものがあります。

この場合には、行政の審査を通過する必要があるため、事業者は無茶な料金設定をすることができません。

一方で企業としては、「必ず利益分を消費者から徴収することができる」状態であるため、少しでもコストを抑えようとする企業努力や企業間の競争が生まれにくいというデメリットを持っています。

総括原価方式は「水道」や「自由化される以前の都市ガスや電力」など、公共性の高いサービスに対して適用されていました。

プロパンガスの料金はやや高め

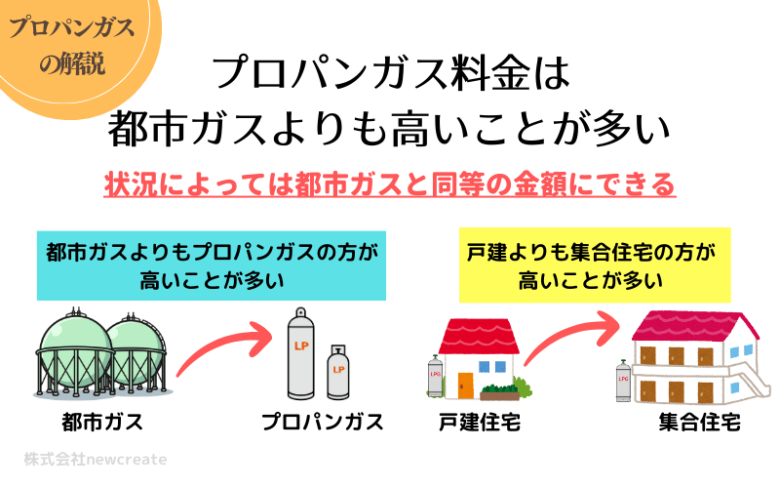

「プロパンガスは、都市ガスよりも料金が高い」というイメージをお持ちの方が多いと思います。

プロパンガスと都市ガスでは熱量の差が2倍ほどあるため、簡単に比較することができないのですが、プロパンガスが都市ガスよりも料金が高めであることは総じて事実です。

ただプロパンガスの料金は、環境によって異なるという特徴があるため、一概に都市ガスよりも高いと言い切ることはできません。

参照:大型集合住宅のLPガス料金

プロパンガス料金と比べても明らかに高い都市ガス事業者もあるため、絶対に都市ガスの方が安いと言い切れるものではありません。お住まいの地域の都市ガス事業者や戸建・集合などの環境によって異なります。

参照:千葉県の都市ガスとプロパンガス料金を比較

ただアパートなどプロパンガスを安く利用できない環境では、プロパンガスの料金は都市ガスよりも確実に高くなります。参照:プロパンガスと都市ガス料金比較

高いか安いかは別として、都市ガスの方が料金が平等なので安心できます。また全体的に見るとプロパンガス料金の方が、都市ガスよりも割高になるでしょう。

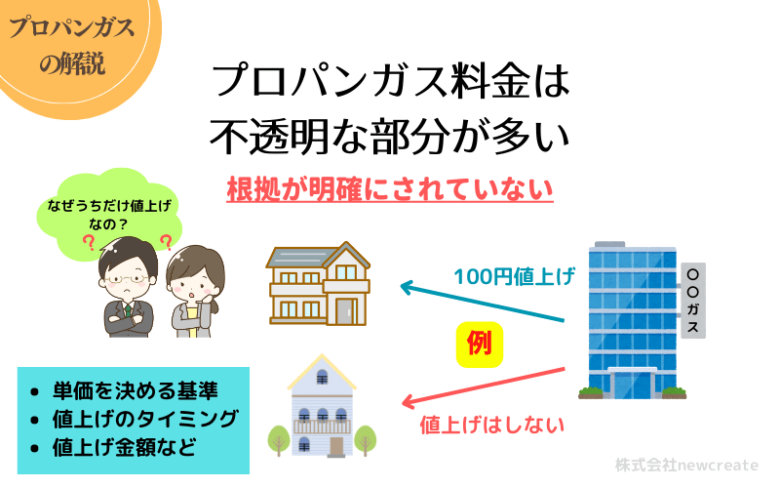

料金はお宅によって異なる

プロパンガスの料金で大きな特徴の一つが、お宅によって料金が異なるという点です。同じガス会社と契約しているお宅でも、各戸で料金が異なるのが一般的となっているのです。

従って「有名な会社と契約しているから」や「ご近所と同じ会社と契約しているから」絶対に料金が安いということは言えないのです。

ただ「顧客によって料金が異なる」ということ自体は、他の業界でも見られることであり、それ自体が決定的な問題とは言えないかもしれません。

料金の不透明さ

例えば都市ガスの場合には、一般の料金メニューの他に、ガス暖房機や床暖房など機器による割引プランや、電気などとのセット割引などを用意している事業者が多々あります。

他のサービスにおいても、消費者の環境によって割引を行う手法は一般的に行われています。

顧客の利用状況や環境によって提供する料金メニューを変えること自体は、特別におかしなことではないのです。

「同じもの」を「同じように」購入しているのに、自宅の料金が他のお宅よりも高く設定されていたら、不満を感じることは当然といえるでしょう。

これはプロパンガス業界が解決しなければならない大きな課題の一つです。

よくあるケースとして、料金交渉を行うような顧客に対しては価格を下げる行為や、解約される間際の防止策として他社との対抗料金を提示するような行為が見られます。参照:引き止め行為

なにかアクションを起こした顧客に対しては安くするという、昔ながらの手法が行われているのです。

集合住宅のプロパンガス料金

近年、盛んに問題視されているのが集合住宅でのプロパンガス料金です。

集合住宅の中でも特にアパートなど小型物件では、戸建住宅よりも高い料金設定が行われることが通常です。

都市ガスと比べると法外に高い単価で設定されることも少なくないため、消費者にとって不利益をもたらしていると言わざるを得ないでしょう。参照:一人暮らしのプロパンガス料金

プロパンガス料金は問題を抱えている

以前はこのようないわば「客を見て値段を決める」ような手法が他のサービスでも行われていましたが、情報化社会が進むに連れて徐々に衰退していきました。

パソコンやスマートフォンが普及、インターネットが高速化したことにより、消費者側が多くの情報を得ることができるようになりました。明らかに消費者にとって不利となる行為は姿を消しつつあります。

ただ、実はプロパンガス料金の高さや不透明さに関しては、かなり以前から問題視されているのです。

そこから派生するように料金体系の不明瞭さが浮き彫りとなり、1999年(平成11年)6月には、公正取引委員会によって「LPガス販売業における取引慣行等に関する実態調査報告書」が発表され、不透明な料金体系の是正を指導しました。

経済産業省から料金透明化を求められている

公正取引委員会の報告書を受けて経済産業省は、1999年10月に「液化石油ガスの料金の取引の適正化と透明化について」という文章を発表しました。

これはアクションプランと呼ばれるもので、プロパンガス料金がその当時すでに問題視され、行政が解決を促していたことがわかります。

徐々に改善には向かっているものの、未だに業界内では「料金透明化」や「適正取引」の文言が多く飛び交っている状況で、全面解決にはまだまだ日にちを要するでしょう。

「新規の顧客だから」「解約されそうな顧客だから」という割引はなく全宅が共通の料金です。そういった事業者の料金は、決して安くはないのですが、少なくとも透明性を持っています。

少しでも安い料金で利用したいというよりも、安心してガスを使いたいという方であれば、共通の料金プランを採用しているガス会社と契約する選択は大いにお勧めできます。

事業者間の競争

プロパンガスの事業者乗り換えは、1997年ごろから首都圏を中心として活発に行われるようになりました。

これは都市ガスや電力業界の影響があったと考えられますが、事業者間で不戦協定のようなものがあり、事業者の棲み分けが出来上がっていたのです。

他社の顧客へ営業のアプローチを行うことはタブーとされていたため、料金競争が起こることもなく、自由競争とはほとんど名ばかりの状態が続き、料金は高騰していきました。

近年では、関東地方を中心に事業者の乗り換えが活発化してきています。ただ地方都市においては、必ずしも自由競争が行われているとは言い難い地域もあります。

新規の顧客が欲しくないという企業はないのですが、特に地方では「他社の顧客を奪ってまでは、欲しくない」というスタンスの企業は未だに多くあるのです。

なぜこのような状況に陥ってしまうのか、要因はいくつか挙げることができます。

まず考えられるのが、日本全体の人口減少です。特にプロパンガスの利用率が高い地方では、人口が顕著に減少している地域も多く、いわば全体の顧客数が減っている状態です。

限られている上に、減少傾向にあるパイを奪い合うのではなく、共存を図ろうという方針の事業者が多くあるのが現状です。

そしてプロパンガス事業者数の多さも要因として考えられます。上述しましたが、プロパンガスの事業者数はすべて合わせると、全国で1万7千社近くにまで上ります。

事業者間は、仕入れやボンベ配送の委託などで、取引関係が複雑に絡み合っています。NG会社にも関連しますが、取引先企業の顧客は奪えないということで、そもそも獲得対象となる事業者の数が少ないということが考えられます。

NG会社については、専用のページで詳しく解説しています。

地域によっては競争が起こっていない

プロパンガスの小売事業者は、比較的小規模の企業も多くあります。

全国的に乗り換えが活発化した際には、小規模の事業者は大幅に数を減らすことになるでしょう。体力のある大中企業が魅力的な料金プランを打ち出すことによって生き残っていくと考えられます。

もしもこの状況が今後も続くようであれば、事業者間の競争は行われません。料金の高さや不透明さなど問題の解決は、更に先延ばしとなってしまうでしょう。

一方で明朗会計である都市ガスがシェアを増やし続けることになり、更に人口が減少していることが、プロパンガスの利用率低下を加速させることになると考えられます。

いわば現在のプロパンガス業界は、自らの手で悪循環を招いてしまっている状況であると言えるかもしれません。

この状況を打破するためには、競争を活性化させ、魅力的な料金プランの展開や消費者との信頼回復に全力を注ぐことが必須だと考えられます。そして何よりも、消費者にとってわかりやすい料金体系にし、それを公開することは絶対に必要なポイントであると言えるでしょう。

プロパンガスの歴史

現在では、日本中で使用されている「ガス」のはじまりをご存知でしょうか?

日本で最初にガスが使用されたのは、江戸時代といわれています。プロパンガスに限ると、昭和初期に使用されたことが記録に残されています。

日本の「ガスサービス」のはじまり

日本国内の「ガス」サービスは、今から150年以上前の幕末期、名君として知られる薩摩藩第11代藩主・島津斉彬が、別邸・仙巌園にてガス燈を点火したことからはじまったと言われています。

それ以前にもガスが灯火として用いられた記録が残っていますが、「事業」として計画されガス管がつなげられたのは、これがはじめてとされています。

その後明治に入り1872年(明治5年)には、実業家の高島嘉右衛門がフランスから技師を招き、横浜市中区にある大江橋の周囲をガス灯によって照らしました。

日本ガス協会では、この横浜にガス灯がともされた1872年の10月31日を「ガスの記念日」に設定しています。

そしてその2年後には東京銀座にもガス灯がともされることになりました。

高島嘉右衛門の手によってその後もガス事業は進められ、室内照明、そして料理や風呂などにも使用されるようになっていきます。

ちなみに日本初の電灯は、1882年(明治15年)に銀座の街に立てられたことがはじまりとされており、ガスの方が数年早く実用化されているのです。

日本のプロパンガスのはじまり

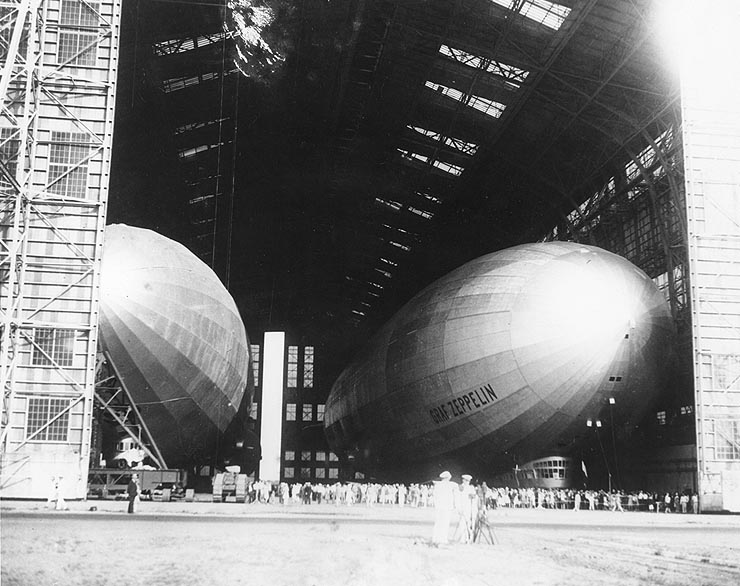

日本で最初に「プロパンガス」が使用されたのは1929年(昭和4年)のこと。

ツェッペリン伯号は、全長236.6mにおよぶ当時世界最大の飛行船で、実飛行時間320時間20分という世界記録を打ち立てたことでも知られています。

この当時、日本国内ではプロパンガスが流通していなかったため、アメリカの企業から取り寄せたという記録が残されています。

その後、1952年(昭和27年)頃から、プロパンガスが一般家庭でも使用されるようになります。

この頃は、まだ都市ガス(地下のガス管が整備されている)エリアは極めて限られていたため、ボンベがあればガスを使うことができるプロパンガスは、その後急激に全国へと広まることになりました。

そして1960年代には、全国の家庭の半数以上がプロパンガスを使用するにまで至ります。

プロパンガスの安全性

プロパンガスの長所として、非常に高い安全性を誇るサービスであることが挙げられます。

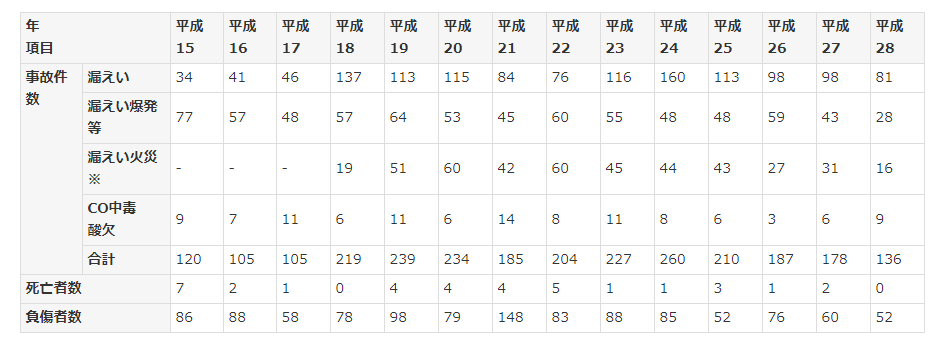

2016年以外でも死亡事故の件数は、近年では5件を下回っています。

この数字は、通常の日常生活を送る上での死亡事故確率を大きく下回っており、プロパンガスがいかに安全であるかという証明になっています。

プロパンガスが「とても安全なサービス」と呼べるまでになったのは、ガス機器の進化と事業者の努力、双方が要因となっています。

プロパンガスの安全性や注意が必要な機器に関しては、別の記事でさらに詳しく解説しています。

ボンベ・メーターの安全システム

プロパンガスの安全を支える要となるのが、ボンベとメーター(マイコンメーター)です。

どちらも一見する限りでは、とてもシンプルに見えますが、実は事故を防ぐための工夫が何重にも施されているのです。

ガスを契約しているお宅には、必ずメーターがセットで取り付けられます。主な用途としてはガス使用量を計測することですが、その他にも様々な機能が付随しているのです。

機種によっても異なりますが、長時間使用や地震による揺れの中での使用など、不適切な状態を察知してガスを自動的に遮断する機能は、おおむねどのメーターにも付けられています。

また宅内の警報器などと連携され、これらの外部機器が異常を感知した場合にも、メーターが自動でガスを止めてくれるのです。

さらに電話やインターネット回線とつなげることによって、外部から24時間体制で監視することも可能。近年では、細かいガス使用量を把握できるなど、さらに進化した機種も開発されています。

ボンベの出口部分に取り付ける装置で、ボンベが転倒した際などに中身のガスが大量に放出されるのを防ぎます。

過流式と張力式の2種類あり、過流式はガスが大量に流れそうになると、その流れの力を利用して弁がふさがる仕組み。

張力式は、ボンベと壁を鎖などで物理的に固定し、ボンベが転倒した際にその張力を利用して弁がふさがり放出が止まります。

地震対策専用の遮断器。大きな揺れを感知するとガスの放出を自動的に止め、ガス機器による事故を防ぎます。

センサーによりガス漏れを検知し、ブザーなど音で知らせるシステム。機種によっては遮断器と連動しているものもあります。

COつまり一酸化炭素専用の警報器。一酸化炭素の漏れを検知した場合、警報音で知らせます。

ボンベの配管部分に設置されるガス栓のことで、ガスが大量に流出しないようにする装置。

瓶のラムネのビー玉の原理のように、ボンベ内にヒューズボールという玉状のものがあり、過度にガスが流れる際には入り口を塞ぐ仕組みとなっています。

ボンベなどは一見すると危なそうにも見えますが、それ故にしっかりとした対策が施されていることがおわかりいただけるかと思います。

上記のような備えがいかに強固であるかを示した事例であるといえるでしょう。

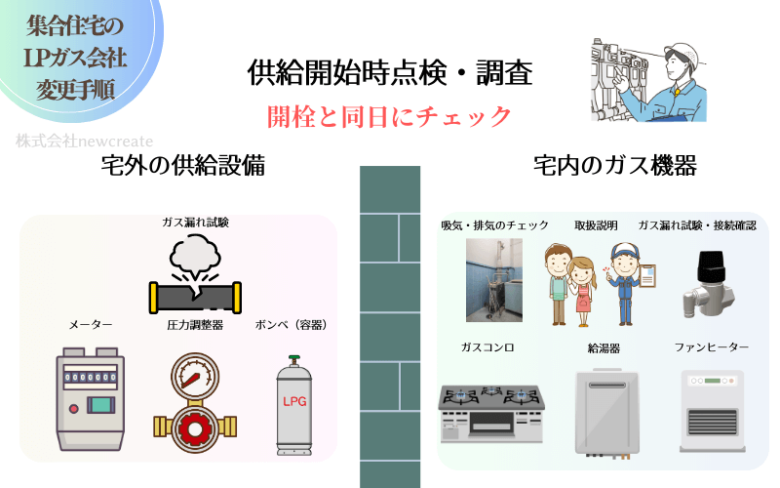

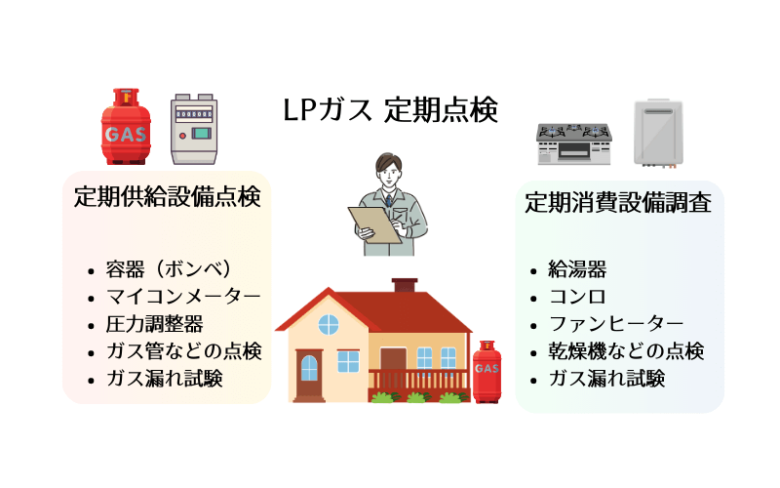

設備の点検

上述したメーターや容器(ボンベ)なども含めて、液石法では様々な場面で設備の点検をするよう事業者に義務付けられています。

代表的なものは通常4年に一度行われる定期設備点検ですが、その他にも供給開始時や容器交換時にも点検が行われています。

プロパンガス安全化への歴史

プロパンガスが一般家庭でも使われはじめた1950年代、利用者が急激に増えましたが、技術がそれに追いついておらず、ガス漏れなどの事故が頻発しました。

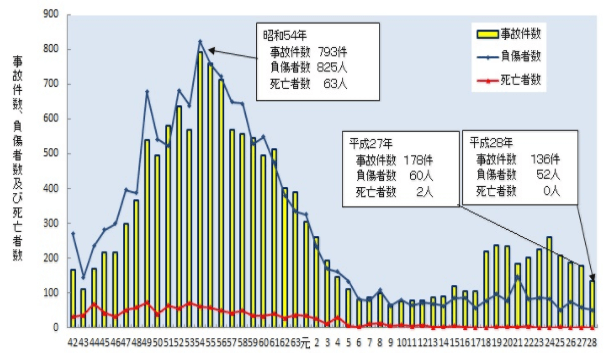

事故件数のピークは1979年(昭和54年)のことで、年間の事故件数は793件、63名の方が命を失いました。

その翌年から、一般家庭を含めた国内のプロパンガス設備のすべてを総点検するというプロジェクトがスタートし、2年をかけて点検を行うことになります。

その後も行政とプロパンガス事業者が連携して安全対策が進められました。

そして1986年(昭和61年)には、具体的な事故件数の目標数値や期限などが定められたのです。またこの頃から高機能のマイコンメーターが開発・普及しはじめたことにより、安全性が急激に上昇しました。

添付の図をご覧いただくと、この頃から事故件数が急激に減少しているのがおわかりいただけると思います。

この技術向上によって、プロパンガスの安全性は飛躍的に向上することになったのです。

プロパンガスの汎用性、被災地での活躍

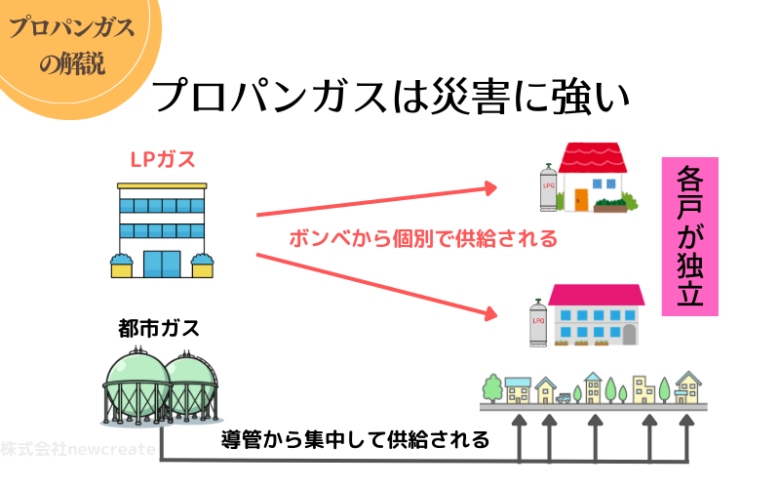

一方で都市ガスは、地下を通るガス管から一斉に供給されるため、集中型や導管型と言われています。

分散型であるプロパンガスの場合、定期的にボンベを交換する必要がある一方、都市ガスはそのような手間を必要としません。

一般的にボンベ交換は、消費者にとっても事業者にとっても負担となり得る作業であるため、都市ガスの方が利便性に優れていると言われています。

ただし、それは平時においての話であり、災害などの緊急時においては事情が異なります。

プロパンガスは災害に強い

都市ガスは、導管により各戸がつながっているため、どこか一部分でトラブルが起こってしまった時、周辺一帯の区画で供給が止まってしまうという弱点を持っています。

一方でプロパンガスは、分散型で各戸が独立しているため、ボンベや宅内のガス機器・配管が無事であれば、平時と同じようにガスを使用することができるのです。

これはプロパンガスが持つ大きな長所の一つです。災害対策を意識されているお宅のなかには、都市ガスが利用できる環境であっても、あえてプロパンガスを利用されている方もいらっしゃいます。

プロパンガスは「最後の砦」

2014年(平成26年)に政府によって決定された「エネルギー基本計画」では、化石燃料に乏しい日本が大震災を経た上で、今後のエネルギーに対する方針を石油・天然ガス・再生可能エネルギーなど、資源ごとに項目別で示しています。

この中でプロパンガスについては、以下のように記されています。

位置付け

中東依存度が高く脆弱な供給構造であったが、北米シェール随伴の安価なLPガスの購入などが進んでおり、地政学的リスクが小さくなる方向にある。

化石燃料の中で温室効果ガスの排出が比較的低く、発電においては、ミドル電源として活用可能であり、また最終需要者への供給体制及び備蓄制度が整備され、可搬性、貯蔵の容易性に利点があることから、平時の国民生活、産業活動を支えるとともに、緊急時にも貢献できる分散型のクリーンなガス体のエネルギー源である。

政策の方向性

災害時にはエネルギー供給の「最後の砦」となるため、備蓄の着実な実施や中核充填所の設備強化などの供給体制の強靱化を進める。また、LPガスの料金透明化のための国の小売価格調査・情報提供や事業者の供給構造の改善を通じてコストを抑制することで、利用形態の多様化を促進するとともに、LPガス自動車など運輸部門においてさらに役割を果たしていく必要がある。

政府見解のなかで、プロパンガスをエネルギー供給の「最後の砦」として定義しているのです。

また「可搬性、貯蔵の容易性に利点があることから、平時の国民生活、産業活動を支えるとともに、緊急時にも貢献できる分散型のクリーンなガス体のエネルギー源である。」という部分も注目すべき文言です。

移動性に優れると同時に貯蔵するのに有利、そしていかに環境に優しいエネルギーであるかということを国が認めているのです。

詳しくは次項に記載していますが、プロパンガスは緊急時の備えとして、石油とともに国が備蓄するエネルギーに指定されています。

これには都市ガスは指定されておらず、プロパンガスがいかに緊急時に頼れる存在なのかを物語っています。

被災地での活躍

日本は地震や台風、火山や豪雨など災害が非常に多い国です。毎年必ずと言って良いほど、国内のどこかで一定規模の自然災害が発生しており、その都度プロパンガスが活躍しているのです。

この特徴は、災害時の避難所や仮設住宅などで大いに役立っています。

また災害から復旧する日数も早く、過去の災害時には、ほかのエネルギーサービスに先駆けてプロパンガスが復旧しているのです。

その後、プロパンガスが全面復旧したのが4月21日。それに対し、都市ガスは5月3日、電力に関しては6月18日までかかっています。

この数字はあくまでも「全面復旧」です。実際には、震災の3~4日後にはボンベと機器・配管の点検が行われ、その翌日には入浴や調理ができた地域も多かったようです。

東日本大震災後には、およそ900の地域に5万3000戸の仮設住宅がつくられましたが、どの住宅でも例外なくプロパンガスが利用されました。加えてガソリンスタンドの閉鎖が続く中で、LPガス自動車が活躍したという記録も残っています。

震災被害に遭われた方のなかには、プロパンガスの汎用性の高さに感心する方も多かったようで、特に東北地方や関東地方の太平洋沿いの地域では、プロパンガスの良さが再評価されているのです。

実際に「災害時に強い」ということは、ひいては「人命保護」という観点で最も優れているサービスだと言うこともできるでしょう。

このような部分を宣伝することによって、やや劣勢である一般家庭での利用状況を覆すことができるかもしれません。

エネルギーの併用も大事な選択肢のひとつ

近年では「電気=安全」というイメージを持たれている方も多いようで、オール電化の住宅を見かける機会が増えています。

「ガスを使わない」という点では、ガス事故が発生する可能性は0%ですので、その認識は間違っていないでしょう。

ただ上述の通り、プロパンガスの事故件数は非常に少なくなっており、一般生活を送る上で遭遇する可能性のある事故よりも発生率は低いのです。

「ガス=危険」という認識は、明確に否定すべきことです。

オール電化住宅では、自家発電や蓄電池などの設備を整えていない限り、停電が起こってしまったら家庭内のエネルギーは全滅してしまうことになります。

一方でプロパンガスを備え付けてあるお宅であれば、停電時でも発電機として利用することも可能であるうえ、調理など平時と同じように生活できる部分を多く持っているのです。

1種類のエネルギーで家庭内のすべてをまかなうことができるのは、とても便利だと思います。ただし、それは平時においてのことであり、緊急時にはそれなりのリスクを伴うのです。

ご家庭内のエネルギーを分散・併用することも、選択肢の一つとして覚えておいていただきたい事項です。

備蓄燃料としてのプロパンガス

プロパンガスはボンベやタンクなどの中に貯蔵されるため、空気に触れることがありません。

酸素と触れることがないため「酸化」する心配がない、つまり劣化することがないのです。半永久的に使用することができるプロパンガスは、備蓄燃料としてとても優れているエネルギーであると言えるでしょう。

プロパンガス備蓄のはじまり

プロパンガスの国内備蓄がはじまったのは、1973年に起こった第一次オイルショックにより、日本中が大ダメージを受けたことがきっかけです。

当時すでに日本中に普及していたプロパンガスや石油も品薄となるなど、経済は大混乱に陥ってしまったのです。

そして6年後の1981年には、石油備蓄法が改正され、プロパンガスが法定備蓄として義務づけられ、法律によりプロパンガスが貯蔵されるようになったのです。

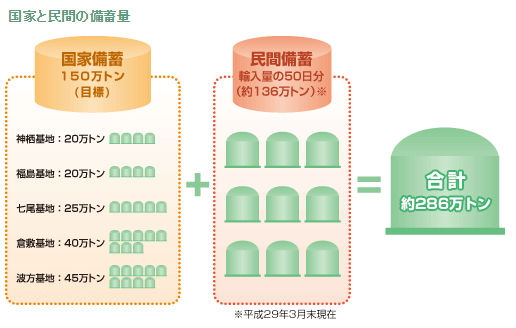

国家備蓄と法定備蓄

プロパンガスは、「国家備蓄」と「法定備蓄」という2つの方法によって貯蔵されています。

国家備蓄は国内に5カ所、基地が設置されています。

- 茨城県神栖市の神栖基地(神栖国家石油ガス備蓄基地事務所)

- 石川県七尾市の七尾基地(七尾国家石油ガス備蓄基地事務所)

- 岡山県倉敷市の倉敷基地(倉敷国家石油ガス備蓄基地事務所)

- 愛媛県今治市の波方基地(波方国家石油ガス備蓄基地事務所)

- 長崎県松浦市の福島基地(福島国家石油ガス備蓄基地事務所)

この5つで、独立行政法人の「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」が国から委託を受け総合管理をしています。ただ実際の管理・保安業務に関しては、隣接する民間企業へと委託しています。

備蓄方法は、地上の巨大タンク型と地下のトンネル型の2つがあります。倉敷と波方が地下型の備蓄で、それ以外は地上のタンクにプロパンガスを貯蔵しています。

一方で法定備蓄の基地は、全国に30カ所以上設置されています。

石油備蓄法では、目標とすべき備蓄量を設定しており、現在のところは日本中に基地が設置され、それぞれ潤沢な量のプロパンガスを貯蔵できている状態です。そして有事の際には、国の指示によって基地に貯蔵されたガスが使用されるのです。

災害バルクの設置を国が支援

災害バルクとは、上述したような大規模な備蓄ではなく、各自治体や学校・公民館・病院・ホテル、そしてプロパンガス事業者の営業所など、小規模な地域ごとのプロパンガス備蓄設備を指します。

災害バルクは、単にプロパンガスを貯蔵しているだけでなく、メーターやホースなどの供給設備から、コンロ・鍋・発電機・冷暖房などの消費設備までをまとめて保管してある災害対策専用の設備なのです。

様々な規模のものがありますが、1トン型バルクと呼ばれている1000kg貯蔵のバルクであれば、70人分の炊き出しをおよそ10日間行うことができる計算になります。

この災害バルクの設置に関しては国も重要視しており、2007年から金銭的な支援をはじめています。2016年までに571の施設が補助金を受けて災害バルクを設置しており、この流れは今後も継続されていくでしょう。

皆さまがお住いの街にも、災害バルクが設置されているかもしれません。万が一に備えて、ご近所の施設に大型のガスタンクが無いかどうか、探してみるのも良いでしょう。

プロパンガス事業者の経営戦略

2016年4月に電力、2017年4月に都市ガスが全面自由化されたことにより、エネルギー業界は大きな変革期を迎えています。

エネルギーの根幹を成す電力と都市ガスが自由化されたことで、これまでの「ガス会社はガスだけ」「電力会社は電気だけ」という垣根が崩壊しました。

現在では「ガス会社が電気とセットプランを販売する」「電力会社がガスとセットプランを販売する」ことが当たり前になりましたが、これは電力と都市ガスが自由化されたからです。

電力が自由化されて以降、都市ガス最大手の東京ガスは、電気の顧客を順調に増やし続け、現在では国内でも数えるほどの電力会社へと変貌しつつあります。

本来であれば企業間の競争が活発に行われているはずなのですが、プロパンガス業界は長い間争いを避ける傾向にありました。 首都圏を中心にようやく活性化がはじまってはいるのですが、地方では未だに争いを避ける風潮が根強く残っています。

今後はプロパンガスも都市ガス・電力も合わせて、競争力を持っている企業、消費者に対して魅力的なサービスを提供し続けることができる企業が生き残っていくのではないかと考えられます。

他のエネルギー会社と対等に渡り合うためには、プロパンガス業界内で競争を活発に行われることが必須の条件となるでしょう。

争いを避けるという体質が続くようでは、このまま都市ガスにシェアを奪われ続けることになってしまいかねません。

プロパンガス業界の今後

経営の多角化も重要なポイントです。

日本国内では少子高齢化が加速度的に進み、人口も減少傾向にあります。

電力はもちろんのこと、インターネットやウォーターサーバーなどの生活習慣に近いサービスとのセット販売を含めて、視野の広い事業展開をすることが求められていくでしょう。

また日本国内の限られたパイを奪い合うのではなく、アジア市場など海外の市場へと進出し、経営基盤を広げることも有効であると考えられます。

更には、地域密着型のプロパンガスならではのサービス展開も有効でしょう。

今後は少子高齢化が進み、お年寄りの消費者の割合が圧倒的に増えることになります。近所付き合いが希薄になる傾向の世の中ですが、プロパンガスは変わらずにボンベを届けなければなりません。消費者と定期的に顔を合わせることによって、少なからず信頼関係を構築しやすい立場にいるのです。

いずれにしても、プロパンガス会社が「プロパンガスのみを販売する」という形態は、いずれなくなっていくものと考えられます。

プロパンガスの未来

プロパンガスというサービスの特徴やメリット・デメリットについて解説してきました。

プロパンガスは、大きな問題点を抱えているサービスですが、同時に日本の消費者にとって非常に重要な役割を果たしています。

今後プロパンガスサービスは、どのように進んでいくのでしょうか?

集中監視システムがキーポイント

プロパンガスの安全対策の一つとして、集中監視システムというものがあります。

ガス漏れや設備不良などをガス会社側が把握できるため、消費者からの通報がなくてもトラブルを検知できるという、とても優れたものです。

つまり20km以上の距離がある場合には、消費者にとってリスクがあるとされているのです。

参照:プロパンガス会社の供給できる距離

しかしこの決まりには、例外が定められています。

「集中監視システムを持っており、その機能が顧客の一定の割合をカバーしている場合」には、30分ではなく40kmまたは60kmまで契約を結ぶ距離が広げられるのです。

それだけ集中監視システムは優秀であると認められているということでしょう。

集中監視システムに関しては、専用のページでさらに詳しく解説しています。

参照ページ:集中監視システムの解説

IoT 時代の到来によりさらに進化

上述したマイコンメーターをインターネットにつなげることは、監視の目的だけではなく様々な面で効果をもたらすと考えられます。

IoT(モノのインターネット)構想が進むことによって、ガス機器や他の家電製品などとの連携や、細かい使用量の把握など大きな可能性を秘めているのです。

また使用量の把握のみならず、「ボンベ内のガス残存量」と、顧客の「ガス使用量」を把握することによって、最適なボンベ配送が実現すると考えられます。

当然ながら事業者側としては、「ガス切れ」を起こすことを避けなければなりませんので、かなりの余裕を持ってボンベを交換しています。

つまりボンベにはまだかなりの量のガスが残されているのに交換をしなければならないのです。

ボンベ内の残量を正確に把握できることによって、「無駄な交換」を無くすことが可能となります。これが実現すれば、交換作業は大幅に効率化され、事業者にとって大きなコスト削減が実現できるでしょう。

また機種によっては、ボンベ配送車の最適な配送ルートまで自動で表示してくれるような仕組みも開発されています。

配送の効率化に関しては、すでに取り組みが進められています。

将来的にこのような技術が一般化すれば、プロパンガスの料金は大幅に下がる可能性を秘めています。プロパンガスが料金だけで、都市ガスに対抗できるようになる日も遠くはないかもしれません。

プロパンガス業界の今後

上述したように、プロパンガスは大きな魅力を持つサービスである一方で、解決しなければならない課題が山積している状態です。

特に料金に関する問題や、業界全体が持つ不透明感を払拭することができれば、本来であれば都市ガスに負けないほどの価値を持っているはずなのです。

プロパンガス業界に携わる人間として、プロパンガスのことを知るごとに今まで知らなかった魅力に気付かされる一方で、業界独自のルール決め、慣習に戸惑うこともしばしばありました。

本来であれば大きな支持を集められるサービスであるにも関わらず、プロパンガス業界の慣習がそれを阻んでしまっていると見ることができるかもしれません。しかし今後の展開によっては、大きく発展する可能性を秘めています。

プロパンガス業界に携わる者として、業界全体が良い方向へと向かう一助になると同時に、プロパンガスに関してお困りの消費者の方に対して、少しでもお力になれば幸いと考えています。

プロパンガスに関するQ&A

プロパンガスとは何ですか?

プロパンガスは、石油の精製や天然ガス処理の過程で生成される可燃性のガスです。主成分はプロパン(C3H8)で、家庭用や業務用の燃料として日本中で利用されています。液化しやすい特性を持ち、高圧で液化して容器(ボンベ)に充填され各家庭に運ばれます。プロパンを主成分としているのでプロパンガスと通称されますが、LPガス(液化石油ガス)とも呼ばれます。参照:プロパンガスの正式名称

プロパンガスと都市ガスの違いは何ですか?

主な違いは組成と供給方法です。プロパンガスはプロパンとブタンが主成分で、ボンベで各家庭に供給されます。一方、都市ガスは主にメタンで構成され、パイプラインを通じて供給されます。プロパンガスは都市ガスより発熱量(カロリー)が高く、場所を選ばずに使用できる利点があります。参照:プロパンガスと都市ガス料金を比較

プロパンガスの用途は何ですか?

プロパンガスの主な用途には以下が挙げられます。

- 家庭用:調理(ガスコンロ)、給湯、暖房、乾燥機

- 業務用:飲食店の厨房機器、工場の熱源

- 農業用:ハウス栽培の暖房、害虫駆除

- 自動車用:LPG車の燃料

- 工業用:金属の切断や溶接、化学原料

プロパンガスは安全ですか?使用する際にどのような注意が必要ですか?

適切に扱えば安全ですが、いくつかの注意点があります。

- ガス機器を説明書通りに使用する

- 定期的な点検と機器の適切なメンテナンス(定期点検の解説)

- 換気の徹底(不完全燃焼による一酸化炭素中毒の予防)

- ガス漏れ警報器の設置

- 火災や地震時の元栓閉鎖

- 使用しない時はボンベのバルブを閉める

安全な使用のために、これらの注意点を守ることが重要です。契約中のガス会社に尋ねることも有効です。参照:プロパンガスは危ないのか?

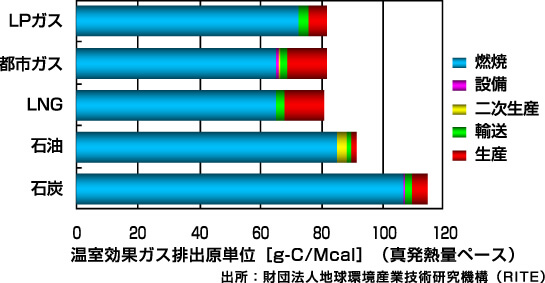

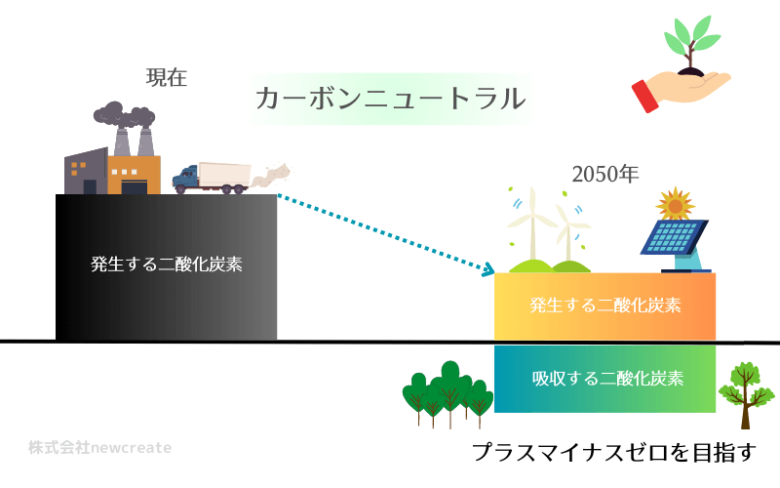

プロパンガスは環境に良いサービスですか?

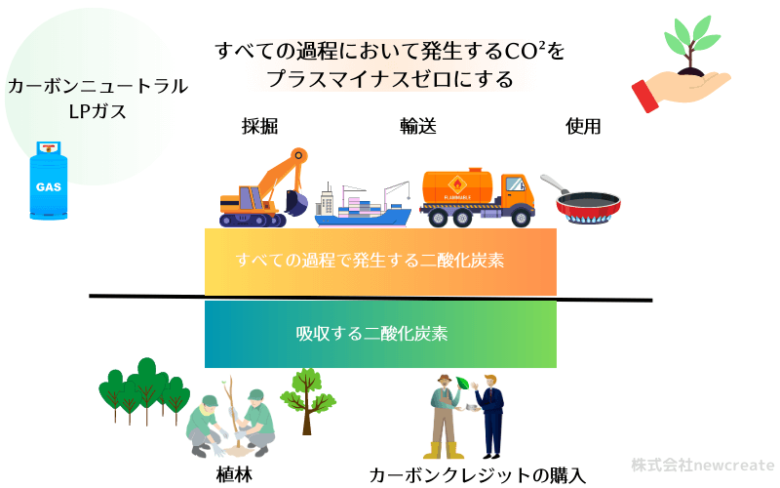

プロパンガスは、他の化石燃料と比べるとクリーンなエネルギーです。燃焼時のCO2(二酸化炭素)排出量は石油や石炭より少なく、硫黄酸化物もほとんど排出しません。ただ温室効果ガスの排出量はゼロではありません。現在では、再生可能エネルギーへの移行が課題とされており、カーボンニュートラルLPガスという「実質的に二酸化炭素を排出していないプロパンガス」も供給されています。

プロパンガスの価格はどのように決まりますか?

プロパンガスの価格は以下の要因によって決定されます。

- 原油価格の変動

- 為替レート

- 輸送コスト

- 地域の競争状況

実際に消費者へ供給される際の販売価格は、地域や事業者によって異なります。不透明な部分を含むこともあるため、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。参照:プロパンガス料金の解説

ガス漏れした場合、どう対応すれば良いですか?

ガス漏れが疑われる場合は、以下の手順で対応してください。

- 火気の使用を直ちに中止する

- ガスの元栓を閉める

- 窓や戸を開けて換気する

- 電気のスイッチに触れない(火花で引火の恐れあり)

- ガス会社に連絡する(必要に応じて119番通報)

- 必要に応じて屋外や高い場所へ避難する(屈んではいけない)

これらの手順を家族全員が知っておくことが大切です。参照:ガス漏れ時の対応方法

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報