プロパンガス会社を切り替える際、「申込書の記入」(旧事業者への解約通知)から「工事施工」(ボンベ・メーターの撤去と設置)まで、「原則として7日間の日にちを空けること」が事業者に義務付けられています。

この決まりを業界内では、通称で「1週間ルール」と呼んでいます。

LPガス会社の変更を考えている方は、ご参照ください。7日の間にある引き止め行為についても解説しています。

目次

1週間ルールとは

プロパンガス会社を変更する際、「新たに契約を結ぶ側のガス会社」が「顧客を失う側のガス会社」に対して切り替えの通知をした後、「7日間の日にちを空けなければ切り替え工事をしてはいけない」決まりになっています。

プロパンガス会社の変更は、「明日工事してください」などの要望を受けることができないのです。

一週間ルールは、「消費者を保護する」と同時に、「ガス会社側の勝手な行動を防ぐ」目的で定められています。

ルールという通称なのですが、これは法令で定められている義務です。

新事業者(変更先ガス会社)に対しての決まり

プロパンガス業界の保安や適正化について取り決めている「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(通称:液化石油ガス法または液石法)では、このように定めています。

新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されるときには、一般消費者等から当該消費者石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。

ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。

<液石法施行規則第16条15の3号>

「相当期間」については、供給設備を所有する液化石油ガス販売事業者の業務状況や一般消費者等との間の液化石油ガス料金等の精算手続のために必要な期間等を総合的に勘案し、原則として一週間を基準とする。

液石法施行規則の運用及び解釈について(平成 09・03・17 資庁第1号)より抜粋

法令の条文なのでわかりづらいかもしれません。

- プロパンガス会社が新たに供給開始する際、供給場所に他のガス会社の設備(ボンベやメーターなど)が設置してある場合には、変更する旨を通知をした後に「相当期間」を設けなければ撤去してはいけない。

- 相当期間は、原則として1週間とする。

- ただし、旧事業者側の同意を得ている場合には、1週間空けなくても良い。

例えば消費者が「今の会社を早く変更したいので、明日ボンベ交換して欲しい」という要望があったとしても、旧事業者の同意を得られなければできません。

逆に新事業者(切り替え先のガス会社)の方で「お客様の気が変わらないように、明日ボンベ交換を完了させてしまおう」ということも原則としてできません。

特別な事情がない限り、旧事業者が「一週間空けなくても、切り替えて良いですよ。」と同意することはありません。従って基本的には「一週間空けなければ、プロパンガス会社の切り替えはできない。」という認識になるのです。

これらは、新しく供給する新事業者に対する規制内容です。

旧事業者(変更されるガス会社)に対しての決まり

新事業者に対してのみではなく、顧客を失う側の旧事業者に対しても、以下のように定めています。

一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。

ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。

<液石法施行規則第16条第16号>

第16号中「遅滞なく」とは、一般消費者等(契約の当事者)から要求があった場合には、その後、事情の許す限り最も早くとのことであり、当該販売事業者の業務状況に鑑み、合理的な期間内で撤去を行うべきとの趣旨である。具体的には、当該販売事業者は、原則として一週間以内にその所有する供給設備を撤去すべきである。

液石法施行規則の運用及び解釈について(平成 09・03・17 資庁第1号)より抜粋

解約の通知を受けた旧事業者は、特別な理由がない限り、通知を受けてから一週間以内にボンベやメーターを撤去しなければならないのです。

委任状を取得することにより、「旧事業者への解約通知」や「ボンベ・メーターの撤去、返却作業」などガス会社切り替えに関する作業一式を新事業者が代行できるようになります。

従って「新しいボンベ・メーターの設置」と「古いボンベ・メーターの撤去と返却」を新事業者が同時に行うのです。

一週間ルールを簡単に言うと

例えば月曜日に解約通知を行ったとしたら、最短の切り替え日は、翌週の火曜日になります。

1週間ルールは、見方としては消費者保護、そして新旧事業者による悪質な行為を防ぐために設けられている制度です。

制度としては、2001年の液石法の省令改正によって定められました。

一週間ルールが生まれた経緯

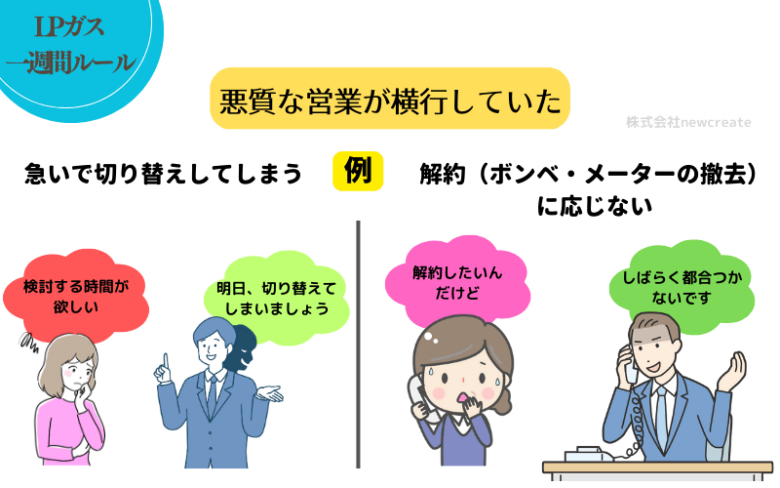

2001年の省令改正が施行される前まで、特に首都圏を中心として悪質な事業者や訪問営業を行うブローカー等による不法行為が横行していました。

- 新事業者(契約を獲得した側)が、旧事業者(契約を失う側)に無断で設備撤去が行われる。

「契約書をもらった翌日に設備撤去を行う」など、消費者に契約内容が間違いないかどうか、考える猶予を与えないで撤去や設置を完了させてしまう行為。 - 旧事業者が、消費者からの解約の申し出に応じない。または設備撤去を意図的に遅らせる。

わざと設備撤去を遅らせることによって、消費者にストレスを感じさせるなどした上で、引き止めを執拗に行うなどの行為。消費者が「こんなに面倒なら、今のままでも良いか」という心理状態になることを狙ったもの。 - 消費者が知らないうちに、情報が転売されたり設備設置が行われてしまう。

法律による明確なルール決めがなされていなかったため、特に敵対関係にある事業者間での乗り換えでは、このようなトラブルが頻発していました。

ライフラインを担うガスサービスとしては、消費者が安心・安全に使用できる環境を整えることに迫られたのです。

自社による訪問営業などはもちろんのこと、外部の委託会社を使っての営業活動が盛んになってきていたのです。

現在においてもプロパンガス業界では、訪問営業による顧客獲得が積極的に行われています。ただこのような法令が定められたことで、消費者としても安心して乗り換えができるようになっています。

1週間ルールは、特定商取引法のクーリングオフ制度と意味合いとしては似ています。

旧事業者による引き止め行為・撤回訪問

ガス会社を切り替える際の手続きを法制化することで、ルールに沿ってスムーズに作業が進行されるようになりました。

ただ一部では「問題とも受け取れる行為」が未だに行われています。それが旧事業者による「引き止め行為」です。

簡単に言うと「解約しないでください」と旧事業者が引き止めに来るのです。

引き止め行為は、新事業者と旧事業者の関係値や、旧事業者の方針、地域性などによって異なるため、「絶対にあること」ではありません。

ただ一部では、強引な引き止めが行われるケースもあるため、消費者としては十分に注意する必要があります。

引き止め行為が行われるのは、業界のいわば慣習とも言えるものですが、これはプロパンガスが「地域密着型のサービス」だからこそ行われていると考えられます。

プロパンガスは、ボンベから供給されるサービスであり、一定の距離内に営業所が位置しています。そして一定の頻度で作業員がボンベ交換のため顧客宅を訪れることから、消費者と事業者の距離が近いと言えるでしょう。

訪問できる範囲内に営業所を構えている上、消費者と事業者が対面するサービスであるからこそ、このような切り替えの撤回訪問が慣習として行われているのです。

引き止めに対する対応方法

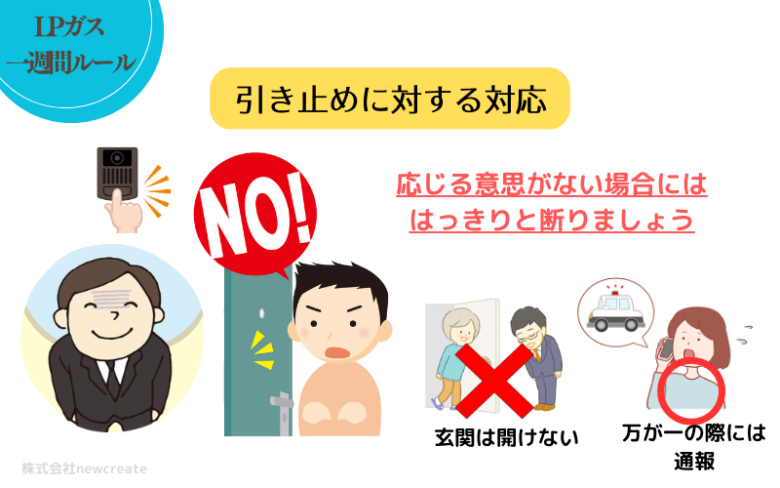

引き止め行為の是非については解釈が様々ありますが、あまりにもしつこいキャンセル目的の訪問は、消費者の自由意思を阻害するため問題ありです。

意思を伝えたにも関わらず「退去しない」「再度訪問する」ような行為は法律に違反しています。

そのようなことがあったら、警察や消費者庁または消費生活センターなどの公的機関に連絡する旨を伝えましょう。それでも引き下がらなかったら、実際に連絡することをお勧めします。

その中には、未だに悪質な引き止め行為をする業者があるという情報が入っています。

一部の事業者は、切り替えしようとしている消費者に対し暴言を吐いたり、嫌がらせ行為をするなどの違法な引き止めを未だに行っているようです。

ケースとしては非常に少ないかと思いますが、万が一の場合には、上述したような公的機関に連絡する対処方法があることを覚えておきましょう。

近年は情報社会であり、強引な撤回をする事業者は少なくなってきています。

ただ下記のアンケートでもいただいていますが、大手企業であっても「しつこく何度も訪問する行為」は、未だ日常的に行われています。

心配な方は、事前に録音または録画の準備をしておくことをお勧めいたします。また引き止めに応じる考えがないのであれば、玄関を開けてはいけません。

上記したような違法行為を行う事業者は、極めて限られた一部のガス会社です。多くの事業者は、「解約しないでください。」とお願いに伺うのみです。

訪問者を説得する必要はない

プロパンガス会社を変更する際、顧客が旧事業者の担当者を説得する必要は一切ありません。

「旧事業者に納得してもらわなければ、ガス会社を変えることができない」などということはないのです。

引き止めで訪問や電話を受けた際、「話し合って納得してもらう」「言い負かす」必要はありません。逆に話し合いに応じてしまうと、様々な方法で粘ってきます。

もしも「間違いなくガス会社を変える」と意思が固まっているのであれば、「相手に納得してもらおう」と考えるのではなく「話し合いに応じない」ことをお勧めいたします。

人間はどうしても質問を投げかけられると答えたくなるものですが、プロパンガス会社の変更においては、「相手に納得してもらおう」とは考えないようにしましょう。

引き止めに応じる意思がある場合

それとは逆に顧客が「条件によっては、引き止めに応じる意思」がある場合には、応じた際の基本料金と従量単価などの条件を確認しましょう。

事業者によっては、商品券など「何かサービスします」「〇〇ヶ月ガス代を無料にします」という提案もあり得ます。

そうした条件を提示された場合には、「その金額がどのくらいの期間継続されるのか」をきちんと確認した上で判断することが大切です。

「言わなければ安くしないのか」「今まで高かった分はどうなるのか」と考える方は、はっきりと断って切り替えましょう。

なぜ撤回訪問をするのか?

プロパンガス事業者は、一件の顧客をとても大切に考えています。

これは、企業である以上当然でしょう。顧客を失いたくないので引き止めるのです。

また社員が撤回に行く会社でも、撤回が成功することでプラスの成績になることもあり、とにかく必死で引き止めるのです。

アンケートでもいただいていますが「帰ってくるまで待つのは当たり前」「一度断られても訪問するのが普通」という社風の事業者も少なくありません。

一般的には、顧客の態度を見て「また訪問できそうか」を決めているはずですので、「断る際には強く断る」「公的機関に連絡する」ことが有効と考えられます。

引き止め行為に関するアンケート

皆さまからいただいた撤回訪問の体験談

アンケートに回答いただいた内容の一部を編集して掲載しています。

| お住まいの地域 | 神奈川県川崎市 |

| 引き止め行為の感想 | 嫌なことがあった |

| 理由 | 〇〇社は引き留め営業はなかったが、〇〇社は予告してきました。迷惑行為に当たらないのでしょうか。 |

| ご意見・感想 | 引き留め営業は不快で、その後の関係修復がなされない為、お互いメリットがありません。企業体質を改善するべきと思います。 |

| お住まいの地域 | 神奈川県綾瀬市 |

| 引き止め行為の感想 | とても嫌なことがあった |

| 理由 | 電話や訪問がしつこいため無視していたら、夕方から夜にかけて、家の横に車を止め家主が出てくるまで待たれた。すごく気持ち悪くて顔を見たくなかったため、主人に対応してもらった。家の横に車を停めるのは、大変迷惑で気持ち悪いし度がすぎてると思う。常識的には考えられない。悪質すぎると思う。 |

| ご意見・感想 | 電話や訪問で引き止めるのは分かるが、車を家の横にまで停めて待っているというのはやりすぎだし、家の近くに住んでいる人に大変迷惑をかけるのでやめた方がいいと思う。度がすぎてる。今度そんなことをされたら、警察に通報します。 |

| お住まいの地域 | 静岡県御殿場市 |

| 引き止め行為の感想 | どちらとも言えない |

| 理由 | 何度も引き止めに来られて、もう来ないでとはっきり申し上げても交渉に来た。 |

| ご意見・感想 | しつこく1週間の間に引き止めに来るのはやめてほしい。 |

| お住まいの地域 | 埼玉県川口市 |

| 引き止め行為の感想 | とても嫌なことがあった |

| 理由 | 4日間の間に5回も訪問されしつこく引き止めの説得があった。断っても来るし、居留守をしたら1日に何度も訪問されたり、待ち伏せのようなこともあった。まだ1週間経ってないのでまた来るかもしれない。 |

| ご意見・感想 | 1週間もいらないせめて5日にしてほしい。 |

| お住まいの地域 | 神奈川県座間市 |

| 引き止め行為の感想 | とても嫌なことがあった |

| 理由 | 1日目訪問され安くするからと引き止め。2日目訪問され壁に穴が空く傷がつく、料金が高くなるとか、他にも新事業者の悪口とかを言って引き止め。3日目は19時頃に郵便受けを見に行った所を待ち伏せされて引き止めの話。4日目はちょっと離れたところに車を停めて帰宅するのを待ち伏せされて引き止め話。4日連続で来られて、もううんざりです。待ち伏せとかホント気持ち悪い最低最悪。 |

| ご意見・感想 | 引き止め交渉は禁止。1週間ルールも1週間じゃなくて3日でいい。 |

| 2024年8月・お住まいの地域 | 静岡県菊川市 |

| 引き止め行為の感想 | とても嫌なことがあった |

| 理由 | 変更先のガス会社を悪く言う。しっかり断ったのに、人を変え再度訪問されこちらが悪いことをしている気持ちになった。変更した事を後悔したが、しつこい訪問に今後何かあっても、〇〇社(変更前の会社)には頼みたく無いと思った。 |

| ご意見・感想 | 今回初めて、ガス会社を変えることになりいろいろな事が知らなすぎると感じた。契約前によく調べるべきだと思った。 |

| 2024年9月・お住まいの地域 | 静岡県沼津市 |

| 引き止め行為の感想 | 嫌なことがあった |

| 理由 | 警察からの注意喚起と言う趣旨のビラをちらっと見せた。よほど悪質な勧誘でない限り警察が関与するとは思えなかった。 |

| ご意見・感想 | 従来の業者も必死なのは分かるが,警察からのビラと言うなど問題だと思う。 |

| 2024年11月・お住まいの地域 | 神奈川県相模原市 |

| 引き止め行為の感想 | 大きな問題はなかった |

| 理由 | 変更については言われていないが料金の確認をするようにと2日間来た。また今日も来そう。 |

| 2024年11月・お住まいの地域 | 埼玉県所沢市 |

| 引き止め行為の感想 | とても嫌なことがあった |

| 理由 | 嫌がらせの発言で退去を願ったが帰らず、警察に連絡する旨を通知したら、呼ぶなら呼べと開き直りを始めた。 |

| 2024年12月・お住まいの地域 | 茨城県筑西市 |

| 引き止め行為の感想 | 嫌なことがあった |

| 理由 | 新たに契約したガス会社から現在契約しているガス会社に契約終了の連絡をしてもらったその日に引き止めの訪問に来たのにびっくりした。その方は新たに契約したガス会社にすると将来的に料金がうちの2倍になりまよと威圧的な脅しをしてきた。それは絶対ありえない見え見えな嘘なので逆にこちらから威圧的に断った。 |

閉栓中の一週間ルール

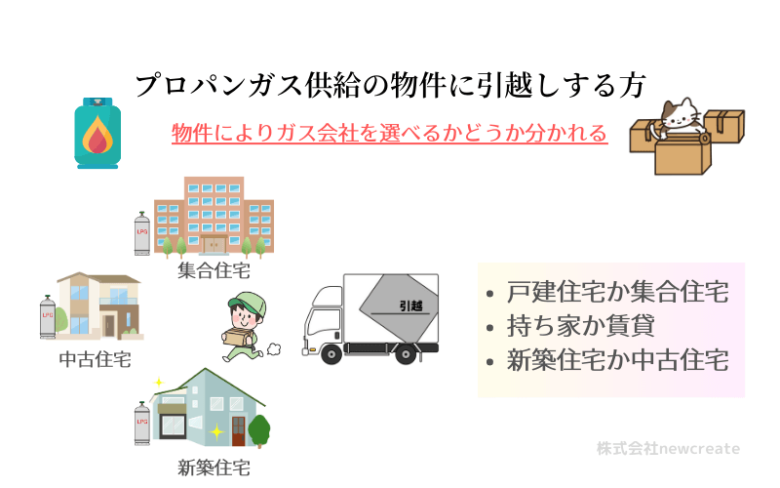

中古住宅を購入して引越しする、長く住んでいなかった建物に改めて住むことになったなど、「現在プロパンガスが供給されていない物件」で新たに契約する場合には、どうなるのでしょうか。

この場合、まずは「ボンベやメーターなどの供給設備」が物件に設置されているかどうかがポイントになります。(給湯器やコンロなどのガス機器は関係ありません。)

従って物件の所有者だからといって、勝手に廃棄するなどの行為は、犯罪となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

- 「ボンベとメーター両方とも設置されている」

- 「ボンベは無く、メーターだけ設置されている」

この場合には、一週間ルールが適用されます。上述した法律の条文「他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されるとき~」に該当するからです。

従って「明日開栓して欲しい」というようなご要望には、お応えができかねてしまいます。ただ閉栓中の場合には、「7日間空けずに切り替える」ことを新旧ガス会社が合意して行うことができるケースもあります。

「ボンベもメーターも設置されていない」場合には、一週間ルールは適用されません。明日開栓して欲しいというご要望であっても、準備さえ整っていれば対応可能です。

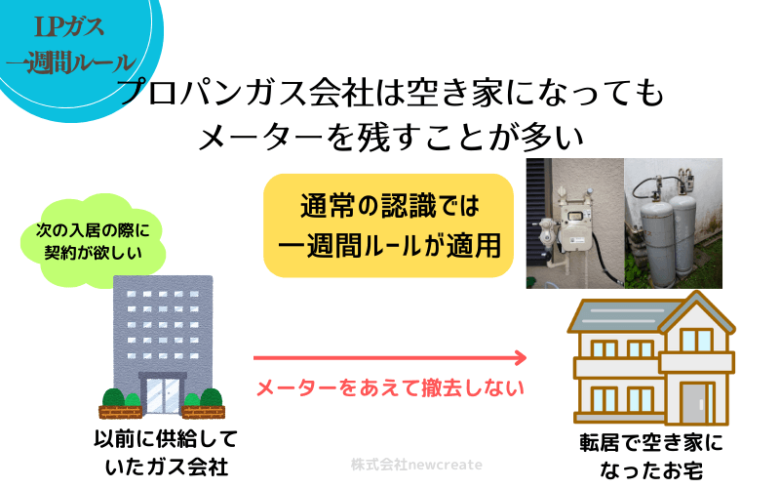

空き家になってもメーターを残すことが多い

一般的にプロパンガス事業者は、戸建住宅の顧客が転居による解約で空き家になったとしても、ボンベやメーターを残しておくことが通例になっています。

近年では、保安や防災の観点からボンベは撤去し、メーターだけ残していくことが多くなっています。メーターは無く、ボンベだけ残っていることはありません。

メーターを残しておくことにより、新しい入居者が他のガス会社と契約を望んだとしても一週間以上前に申し込まなければ開栓が間に合わないとなってしまいます。

中古住宅にお引越しされる方は、「ボンベやメーターが残っているかどうか」がポイントになるのです。

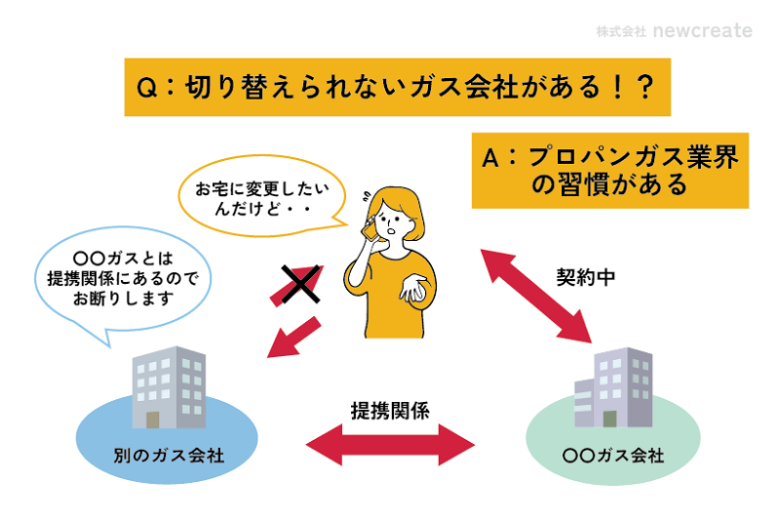

さらに補足すると、ボンベやメーターが残っていた場合、NG会社の問題も発生します。プロパンガス業界は、事業者同士が提携していて、「顧客を奪い合わない約束」を結んでいることがあります。

そのため、「どこのガス会社のボンベ・メーターがあるのか」も重要になるのです。

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報

1週間ルール・引き止めについてのQ&A

ガス会社を変更するには、どうすれば良いですか?

新しいガス会社と契約する際に、解約の手続きを委任することが一般的です。これにより新しいガス会社が解約通知や供給設備の返却などを代行できるようになります。ただし、代行が難しい場合もあります。

プロパンガス会社を変更するのに、どれくらいの日数がかかりますか?

手続き開始からガス切り替えまで、1週間~2週間程度かかることが通常です。1週間以内に変更できることは、通常ありません。

1週間ルールとは何ですか?

プロパンガス会社を変更する際、「旧事業者が供給設備を撤去するまでの期間」「新事業者が供給開始するまでの期間」を、原則1週間と定めたルールです。

なぜ1週間ルールがあるのですか?

ガス会社による不適切な行為を禁止し、乗り換えがスムーズに進められることを目的に決められました。

1週間ルールを守らないとどうなるのですか?

「旧事業者が1週間以内に供給設備を撤去しなかった場合」「新事業者が1週間前に供給設備を撤去し供給を始めた場合」、法令に違反していると認識されます。

1週間ルールはどの地域でも適用されますか?

液石法という法律で定められているので、日本全国で適用されます。

1週間ルールは必ず守らなければならないのですか?

原則として守るべきルールですが、特殊な事情がある場合は、例外的に期間が変更されることもあります。

7日の間に引き止めは絶対に来るのですか?

絶対に引き止めに来るとは限りません。ガス会社の方針など、環境によっては引き止めがないこともあります。

引き止め行為は違法ではないのですか?

ガス会社のスタッフが顧客宅に訪問することは、法律には抵触しないと考えられます。ただし居住者から退去を命じられたにもかかわらず居座ることは不退去罪などに該当する可能性があります。

引き止めを断るには、どのように対応すべきですか?

断る意思を伝え、敷地内からの退去と再訪禁止を依頼しましょう。毅然とした態度ではっきりと伝えることが大切です。

断ったのに訪問してくるのですが、どうすれば良いですか?

度が過ぎていると感じた場合には、切り替え先のガス会社に相談するか、公的機関に通報しましょう。