プロパンガスは、設置したボンベから供給されるサービスです。

ボンベ内のガス量は、使用するごとに減っていきますので、無くなる前に交換しなければなりません。

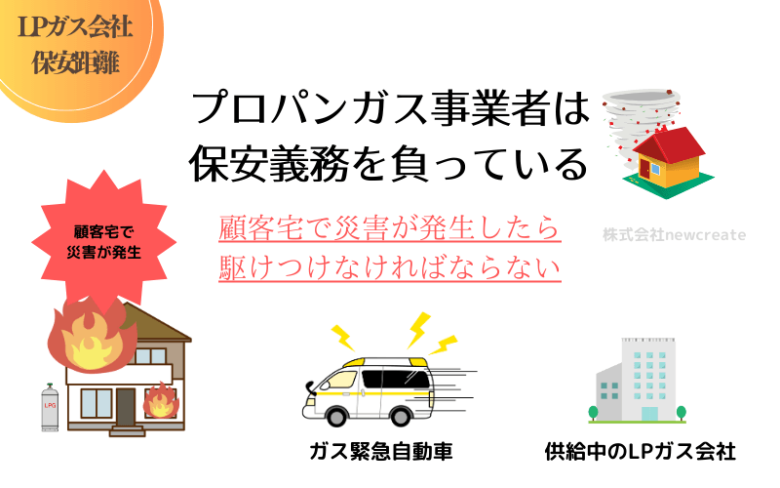

またサービスの特性上、顧客宅でガス漏れなどの事故が起こった際、スタッフが駆けつけなければならないという保安上の義務を負っています。

このような理由からLPガス事業者は、供給地点から最寄りの営業所までが一定の範囲内でなければならないことが、法令で定められているのです。

このページでは、プロパンガス会社の保安管理や供給可能距離について解説しています。

目次

LPガス会社の保安に対する義務

LPガス事業に関する法令・液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)では、事業者の義務について以下のように定めています。

液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三章 保安業務(保安業務を行う義務)第二十七条四項

プロパンガス事業者は、ガスの供給と同時に災害(ガス漏れなどの事故や火災・自然災害など)が発生した際に、速やかに対処することが義務付けられているのです。

基本料金の中には、ボンベ配送や保安業務代が含まれています。ガス会社のスタッフに緊急出動してもらってとしても、別料金が発生することは通常ありません。

また基本料金は、ガスを使わなくても支払わなければなりません。契約を結んだ時点で、事業者側は保安に関する責任を負うことになるのです。

参照:基本料金の解説

保安距離

顧客の安全に関する義務を負っているLPガス事業者ですが、その範囲についても決まりがあります。

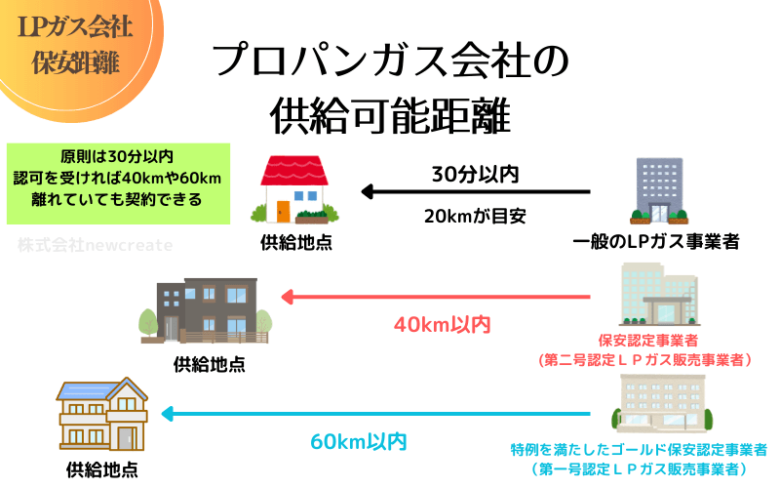

一般のLPガス事業者は「原則として30分以内に到着しなければならない」と定められています。

30分という時間は、ガス会社が使用する緊急車両が基準になっています。事業者の中には、緊急用自動車を所有していない企業もありますが、その場合には一般車で向かった際の時間が基準になります。

距離にすると20kmが目安です。

つまりプロパンガス会社は、「最寄りの拠点」から「供給地点」まで「30分以内に駆けつけられる範囲」でなければ、供給契約を交わしてはいけないのです。

事業者には、災害時に対応することが求められているのですが、「何時間かかっても良いから」駆けつければ良いのではありません。

緊急事態ですので、当然ながらなるべく早く現場に駆け付けることが望ましいでしょう。そのため現場に到着する時間や距離の上限を定めているのです。

ただあまりにも短くしてしまうと、「供給できるガス会社が限られてしまう、またはいなくなってしまう」ということになりかねません。

保安距離の例外

ガス事業を管轄する経済産業省は、保安距離に関して二種類の例外を定めています。

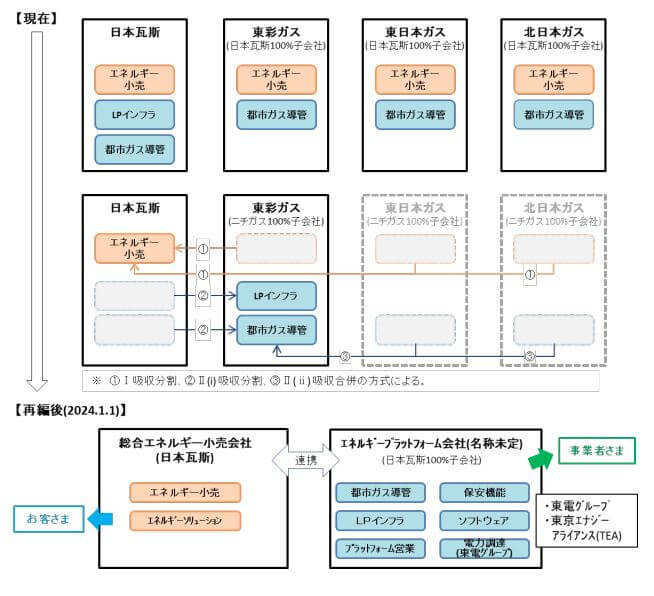

認定に関しては、保安を確保する手法として「集中監視システム」などを導入し、より高度な保安管理を行うことに積極的に取り組んでいることが基準とされています。

参照:集中監視システムの解説

簡単にいえば、「事故を未然に防ぐ」且つ「事故が発生した際にいち早く察知することができる」ための対策などを積極的に行っている事業者は、特例で保安距離が伸ばされているのです。

またそのような優良と呼べる企業の供給可能範囲が広がる上、供給できる事業者を増やすことで競争を促す効果もあると考えられるでしょう。

事業者側としても、供給距離が伸びることにより必要となる拠点の数が減り、効率よく事業拡大ができるようになります。

近年では、機器の進化に伴いプロパンガス関連事故の発生件数は減っているので、効果的な制度だと考えられます。参照:プロパンガスは危ないのか?

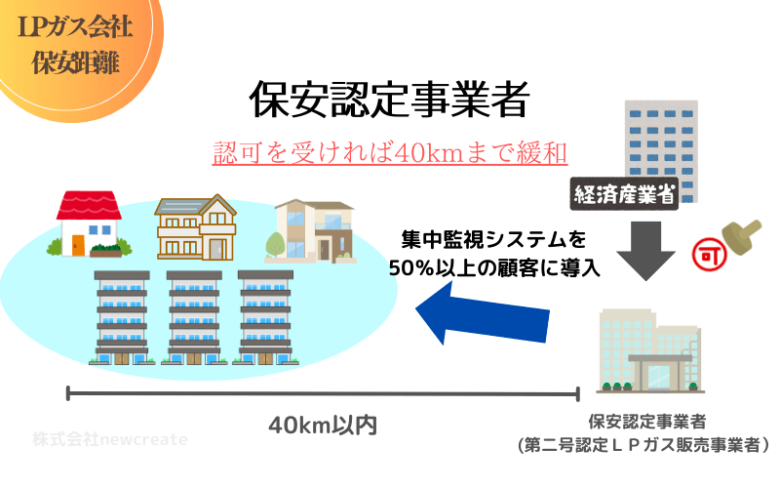

保安認定事業者(第二号LPガス販売事業者)

認定LPガス販売事業者の一つ目は「保安認定事業者」または「第二号LPガス販売事業者」と呼ばれるガス会社です。

保安認定事業者として認められれば、40km以内であれば緊急時の対応ができるとみなされます。

- 法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。

- 法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。

- 無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。

簡単に言うと、「集中監視システム」を導入・適用している顧客の割合が50%以上であることが条件です。

この条件をクリアすれば、「原則30分以内に到着」とされている緊急時対応の要件が緩和され、「40km以内」であれば適合とみなされます。

ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)

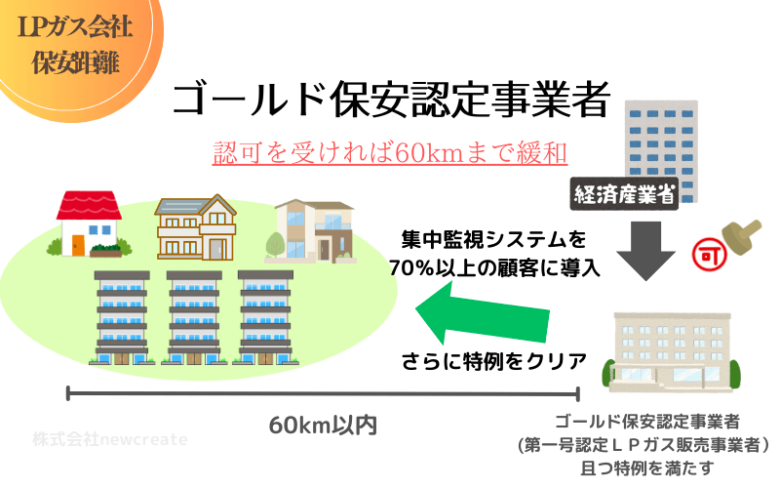

認定LPガス販売事業者の二つ目は「ゴールド保安認定事業者」または「第一号認定LPガス販売事業者」です。

こちらは先に紹介した第二号LPガス販売事業者の上位に位置するものです。

認定要件は、上述した「集中監視システムを導入している顧客の割合が70%以上であること」が条件になっています。

ゴールド保安認定事業者の特例

さらにゴールド保安認定には特例が設定されています。

- CO警報器を設置し、ガスメーターと連動して遮断できること。

- 不完全燃焼防止装置が付けられていること。

- 燃焼器が屋外式であること。

つまり顧客宅に設置されている「すべてのガス機器」に対して、上記3点のうちどれか1点を対応していることが条件です。

「ゴールド保安認定事業者に認定」され、さらに「特例条件をクリア」すれば、「60km以内」にまで供給可能距離が緩和されます。

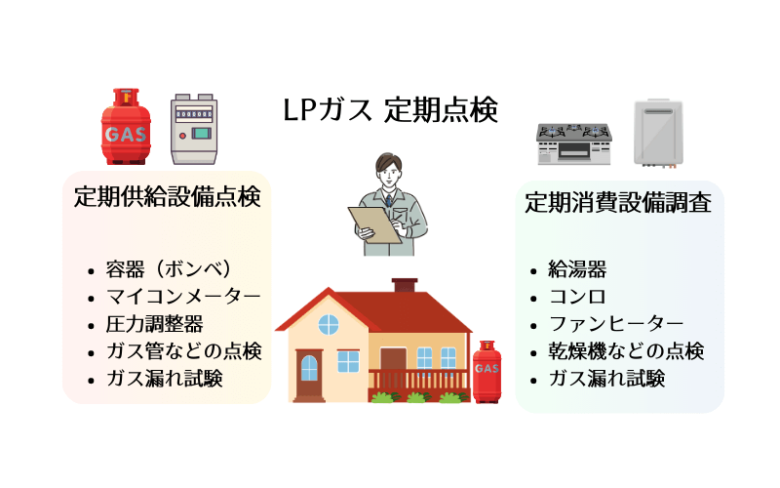

ゴールド認定を受けることにより設備点検時期の緩和など、供給距離以外にも特典を受けることができるのですが、別ページで解説しています。⇒定期点検の解説

保安距離まとめ

ここまでプロパンガス会社の供給可能距離について解説しました。

- 一般の事業者は30分以内

- 保安認定事業者は40km以内

- ゴールド保安認定事業者(且つ特例を満たす)は60km以内

最寄りの営業所から上記の範囲内であれば、LPガスの供給契約を結ぶことが認められるのです。

この距離に関しては、あくまでも目安となります。

後述しますが、行政の調査が入った際に実際に現場まで向かうということもあり得るため、ごまかしは効きません。

保安距離内であれば「どんな物件でも供給契約を結んでも構わない」のではありません。

保安認定する機関

保安認定に関しては、事業者の販売規模に応じて行政が行っています。

- 1つの都道府県の区域内に販売所がある場合:都道府県知事

- 2つ以上の都道府県で、1つの産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:産業保安監督部長

- 2つ以上の産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:経済産業大臣

自治体などによる例外の保安認定

法令により決められている保安距離は、解説した通り原則30分以内、認定を受ければ最長で60kmとされています。

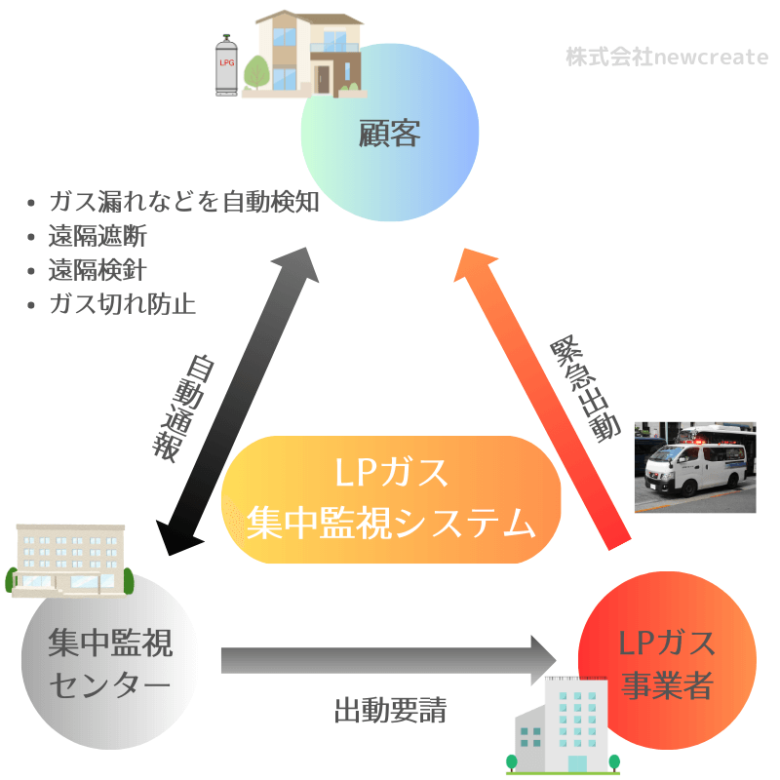

現在LPガス業界では、事業者の統廃合が進んでいます。

地方においては顧客数の減少が進んでおり、地域のLPガス販売事業者が廃業またはM&Aにより統合されるケースが増えています。

法令を厳守すると、顧客が「ガスを使用できない」となってしまうのです。

このようにやむを得ない事例においては、担当の自治体などにより条件付きの特例として、30分以上の距離であったとしても「緊急時対応の条件を満たしている」と判断されることもあります。

これは法令として定められてはおらず、各自治体などの裁量に任されています。

保安距離の監視

LPガス事業者が顧客と供給契約を結ぶ際、顧客宅までの距離を毎回届け出る必要はありません。

それでは保安距離は、どのようにチェックされているのかというと、不定期で行われる立ち入り調査にて行政からチェックされます。

そのためガス会社側としても、「30分で到着できるかどうか微妙な場所」の顧客に関しては、安易に供給契約を結ぶことができないという事情があるのです。

保安業務の委託

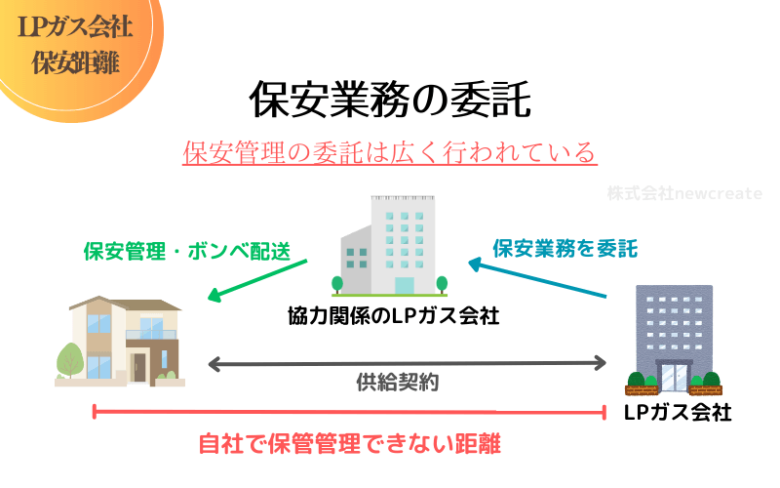

プロパンガス事業者が顧客と契約を結ぶ際、自社ではなく他社に保安管理を委託するという方法も広く採用されています。

この場合には、顧客が契約を結ぶガス会社の営業所が、離れた位置にあることも珍しくありません。

プロパンガス会社のホームページを見た際、仮に自宅から営業所が遠くても「そのガス会社と契約ができない」と決まった訳ではありません。

ただこの方法を採用することで、営業所から離れた建物でも契約の対象とすることが可能になります。営業所を同じ地域にいくつも構える必要がなくなるため、業界内では広く採用されています。

LPガス事業者は、資本関係になかったとしても、保安管理業務などで提携関係にあるということがよくあるのです。

完全に独立して自社のみで業務を完遂している事業者はありません。

このような企業同士の結びつきは、例えば「保安管理を委託しているガス会社からの顧客は奪わない」という業界独自のルールが生まれる要因にもなっています。⇒NG会社の解説

ガス事故の際にはガス会社にも連絡を

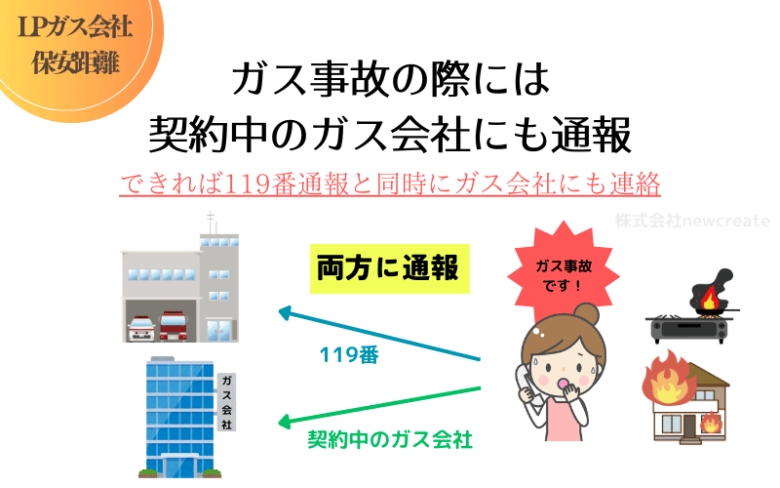

その際、できる限り契約しているガス会社にも連絡するようにしましょう。

例えばコンロや給湯器などガス機器に関することや、ボンベの移動などの作業の中には、資格を持つガス会社のスタッフでなければできない内容があるのです。

消費者からガス会社へ直接連絡しなかったとしても、最終的にはスタッフが駆けつけるのです。

ただその場合には、ガス会社のスタッフが到着するのが遅れてしまいます。もしも余裕がある状態でしたら、消費者ご自身から契約しているガス会社にも通報することをお勧めいたします。

また「身体は安全だけどガス事故が起きた」という状況でしたら、119番通報ではなく、ガス会社に連絡しましょう。

契約しているLPガス会社の緊急連絡先を、わかりやすい場所に見えるようにしておきましょう。

ガス漏れの対処に関しては、別ページで詳しく解説していますのでご覧ください。参照:ガス漏れ時の対処方法

保安体制

保安義務に関して、当然ながらLPガス事業者は、24時間どんな時でも義務を負っています。

夜中であろうとLPガスに関するトラブルが起こった時には、速やかに契約中の事業者へ連絡しましょう。

逆に零細のLPガス事業者の場合には、万全な体制が整えられていない可能性があるため注意が必要です。

小規模のLPガス会社の場合、自宅待機となっていることが多々あります。または上述したように大手の事業者へ保安管理を委託していることもあるでしょう。

いつでも緊急自動車で出動できるよう待機している企業と、自宅待機で普通車で現場に向かう企業では、緊急時の対応に差があると考えられます。

緊急時の対応も重要と考える方は、一定規模以上のLPガス会社と契約することが好ましいでしょう。現在、小規模の企業と契約している方は、切り替えをご検討ください。

当社では、ガス会社切り替えの相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。