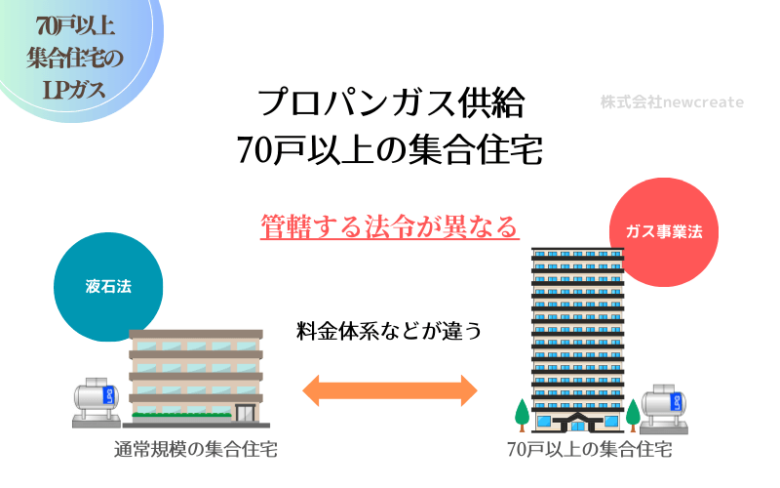

このページでは、70戸以上の大型集合住宅のプロパンガス(LPガス)について解説しています。

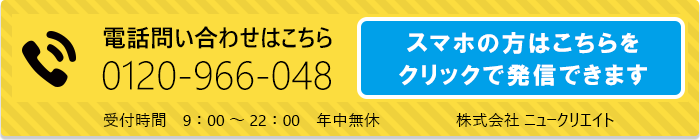

ただ供給する建物が70戸以上の大型集合住宅になると、管轄する法律が「ガス事業法」に変わります。

管轄する法令がガス事業法になることで、料金体系やサービス内容・ガス会社の変更方法などが一般のプロパンガスとは異なります。

「ガス代が高い」などの理由で事業者の変更を検討している物件オーナー様や理事会などの管理者様は、ご参照ください。ガス会社切り替えのご相談も承っています。

目次

LPガス供給で70戸以上の集合住宅は「コミュニティーガス」

都市ガス(一般ガス)や特定ガス(コミュニティーガス)について取り決めているガス事業法では、このように定めています。

この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。

ガス事業法 第二条(定義)

LPガスが供給されている70戸以上の集合住宅は、ガス事業法の「特定ガスの小売供給」の定義に該当するため、液石法ではなくガス事業法の管轄になるのです。

「70戸以上の集合住宅にプロパンガスが供給されている場合には、コミュニティーガス扱いになるので、ガス事業法の適用範囲になる」とご認識ください。

特定ガス事業は、以前は「簡易ガス」でしたが、現在では「コミュニティーガス」と呼称されています。

管轄する法律が異なるため70戸以上の集合住宅では、アパートなど通常の集合住宅とは様々な面が異なります。

戸建住宅の団地で合計70戸以上にプロパンガスを集中供給(導管による供給)している場合にもコミュニティーガスの扱いになります。

参照:戸建住宅のコミュニティーガス

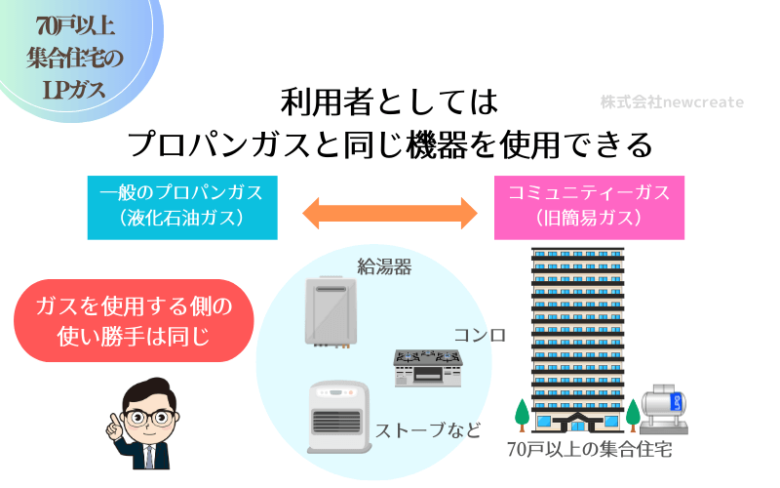

LPガスとコミュニティーガス「品質は同じ」

- 「一つの供給設備から供給する消費者の数が70以上」であればガス事業法による管轄

- 70戸未満の場合には、液石法による管轄

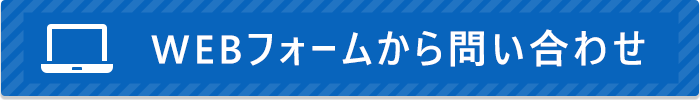

都市ガスやプロパンガスとは成分が異なる「コミュニティーガス」というガスの種類がある訳ではありません。コミュニティーガスの中身は、一般的にはプロパンガスなのです。

コミュニティーガスで供給される中身はプロパンガスなのですが、建物の戸数が違うことで管轄する法令が変わります。

液石法とガス事業法の違い

液石法とガス事業法では、どのような点が異なるのでしょうか?

まずガスを利用する顧客としては、機器は同じで使い勝手などに違いはありません。

液石法管轄の一般的な戸建住宅や集合住宅とは違う対応をしなければならないため、主にガス会社側に注意が必要といえるかもしれません。

ただ顧客側にも少なからず違いはあります。

管轄する法令が違うことで様々な面で通常のプロパンガスと異なるのですが、ここでは消費者に関係がある重要な点のみ紹介します。

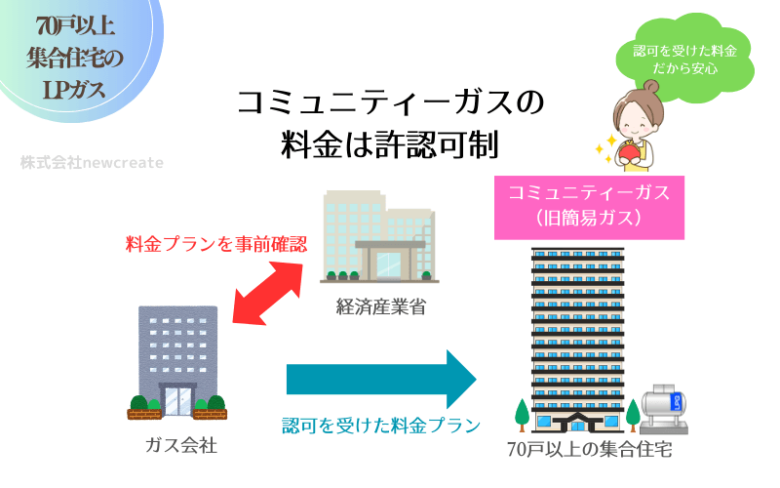

コミュニティーガス料金は公平

一般的なプロパンガスは、自由料金制です。

液石法で料金に対しての規制がされていないため、ガス会社としては許諾を得る必要がなく、自社の意思で自由に料金を決めることができます。

「個別の見積もり」であるためプロパンガス料金は、理不尽な高値に設定されるお宅が珍しくないのです。

一方でコミュニティーガスの料金は、原則として事前認可制です。

顧客に適用するガス料金プランや供給場所を、事前に経済産業省に提出しなければならないのです。

また届出制であるので、全部屋共通の基本料金・単価が設定されます。プロパンガス特有の「自分の部屋だけ高く設定されるリスク」はありません。

「ガス料金が公平で、法外な高値にはならない」という点で安心できるのが大きなメリットです。

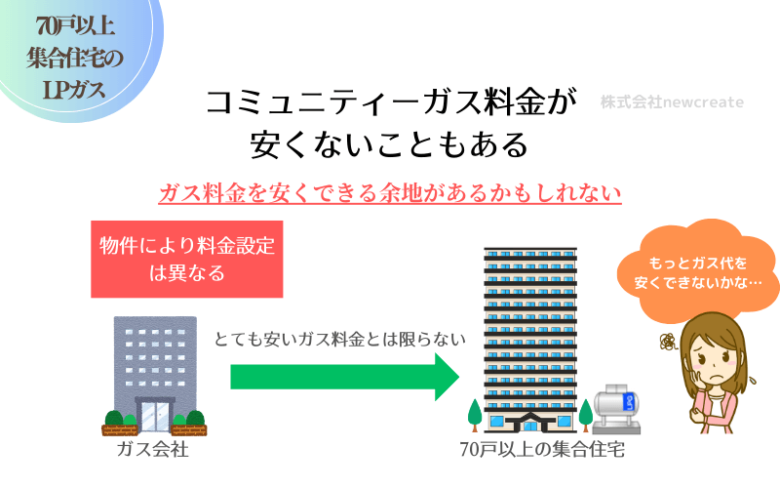

コミュニティーガス料金が安いとは限らない

コミュニティーガスの料金は、事前許可制です。従って「とんでもなく高く設定されている」可能性は極めて低いと考えられるでしょう。

また仮に高めの金額で設定されていたとしても、それは全戸共通の料金です。「自宅だけ高く設定されている」心配はいりません。

しかし見方を変えてみると、「とても安く設定されている」とは限らないので注意が必要です。

プロパンガス事業者としては、数十戸の顧客を確保できるため、大型の集合住宅はとても魅力的なお客様なのです。

大型物件の特別料金については、分譲マンションの記事で事例を交えて紹介しています。

参照:大型集合住宅のプロパンガス料金

物件にもよりますが、コミュニティーガス料金が事前許可制とはいえ、比較的高めに設定されている事例もあります。

大型の集合住宅にお住まいで「ガス料金が高いのではないか?」「現在よりもさらに安くできないか?」と考えている方がいらっしゃいましたら、当社でご相談を承っています。

ガス会社を変更することにより、現在よりも安くできるかもしれません。

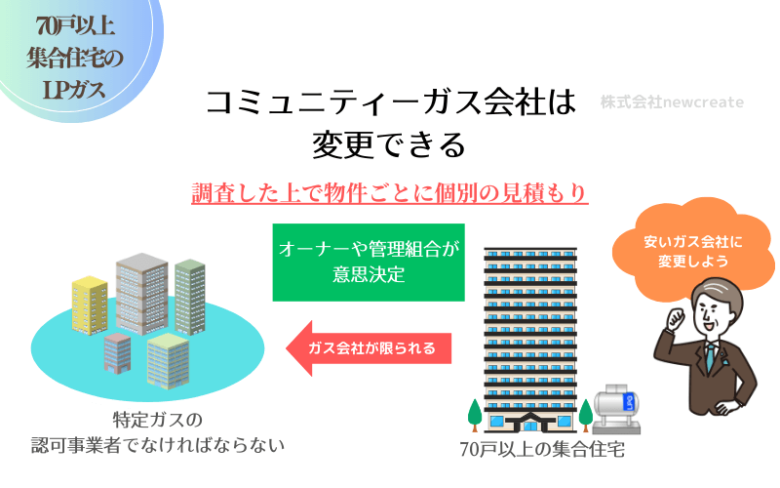

コミュニティーガス会社を変更する

コミュニティーガスの集合住宅で事業者を切り替えるには、一般のプロパンガスとは勝手が異なります。

まずガス会社がその物件に供給するためには、特定ガス事業者(コミュニティーガスの事業者)として認可を得ていなければなりません。

これは、通常のプロパンガス小売事業とは異なる認可です。

さらに変更手続きに関しても、関係省庁に提出する書類など、様々なやり取りが必要になります。

オーナーなど消費者側の手続きとしては、面倒な作業がある訳ではないのですが、ガス会社側に制約があるのです。

方針にもよりますが、コミュニティーガスの切り替えに対して消極的な企業も珍しくありません。

小規模のプロパンガス事業者では対応が難しくなっており、ある程度の事業規模を持つガス会社でなければコミュニティーガスの変更はできません。

集合住宅のLPガス会社変更の流れは、別ページで紹介しています。切り替えをご検討中の方は、あわせてご覧ください。参照:集合住宅のプロパンガス会社変更の流れ

物件オーナーや理事会の方、管理会社の担当者様はもちろん、一般の入居者の方でもお気軽にご相談ください。

適用される料金は建物により異なる

プロパンガスは物件により適用される料金が異なりますが、コミュニティーガスでも同様です。

実際にその物件に適用される基本料金や従量単価は、建物によって異なります。「〇〇ガス会社だから料金は〇〇円」と決まっているのではありません。

変更先のガス会社はその場合、バルクを新しく用意または買取しなければなりません。敷地内のガス導管やベーパーライザー(強制気化装置)などバルク以外の供給設備についても同様です。

買い取るか交換するかは交渉次第なのですが、ガス会社はそのような費用を加味した上で料金を決めて関係省庁へ届け出ます。

「現状の料金が高いのか」「ガス会社を変えたらいくらになるのか」は、物件により個別で見積もりします。ガス代を安く抑えたいと考えている方は、明細を用意の上でご相談ください。

コミュニティーガスかわからない

- 契約書を確認する

- 戸数を確認する

- 管理者に確認する

- 供給中のガス会社に確認する

土勢 育孝

どせ やすたか

株式会社new create 代表取締役

執筆者

このページの記事は、私が執筆しました。

プロパンガス関連業務に10年以上携わっております。

これまで、多くの集合住宅の切り替えに携わっています。物件に合わせた提案をいたしますので気軽にご相談ください。

お電話でご相談いただく際には、私をお呼び出しください。

⇒著者情報

大型マンションのプロパンガスについてQ&A

70戸以上のプロパンガス物件では、通常の集合住宅とは何が違うのですか?

一般のプロパンガス供給の建物は、液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が適用されますが、70戸以上の大型物件はガス事業法が適用されるためコミュニティーガスの扱いになります。ガスの質は同じですが、料金面などで違いがあります。

70戸以上の集合住宅のプロパンガス料金は安いですか?

一般的にコミュニティーガスの建物では、通常のプロパンガスよりも安く設定される傾向にあります。ただ、さらに安くする余地が残されている建物も多くあります。

70戸以上の物件では、アパートなどよりも安く料金が適用されるのですか?

建物の規模が大きいほど単価は安い傾向にあります。70戸以上の大型マンションでは、スケールメリットを活かした有利な料金設定ができるので、戸建住宅のプロパンガス料金よりも安くできるでしょう。都市ガスよりも安いことも少なくありません。

コミュニティーガスの集合住宅でプロパンガス会社を変更することはできますか?

ガス会社を変更することは可能です。物件所有者や管理組合などの決裁により、全部屋を一斉に新しいガス会社へ変更します。

全部屋のプロパンガス会社を一斉に変更するメリットは何ですか?

多くの場合、料金を安くすることを目的として乗り換えが行われます。その他にも、保安管理などの付帯サービスが動機となり、ガス会社を変更することもあります。

大型マンションでガス会社を変更することで、どのくらいガス代が削減できますか?

現在のガス料金により差額は異なります。通常は、10~30%程度ガス代を安くできることが多いでしょう。具体的な金額は、建物ごとに見積もりを行いますのでお問い合わせください。⇒問い合わせ

最初に設定された料金は、将来上がる可能性はありますか?

原料の輸入価格や為替レートの動向により変動する可能性はあります。ただコミュニティーガスの料金は許認可制であるため、一般のプロパンガスのように頻繁に値上がりすることはありません。また勝手に値上げされるのではなく、物件管理者と協議の上で行われるのが通常です。値上げのリスクは低いと考えられます。

プロパンガス会社切り替えの際、工事による生活への影響はありますか?

工事は在宅率が高い休日に行われることが通常で、各戸への影響を最小限に抑えます。多くの場合、供給設備の交換作業は数時間程度で完了します。詳細なスケジュールは事前に提示され、入居者に不便をかけないよう進められます。