LPガス会社は、供給契約を結んだ顧客宅で災害が起こった際、適切な対処をしなければならない安全上の義務を負っています。

従って一定の範囲内でなければ供給契約を結んではいけないことが法令により定められています。

顧客宅でガス漏れや火災などの災害が発生した際、一般的には顧客からの通報または消防隊員など定められている通報ルートでガス会社へと知らされます。

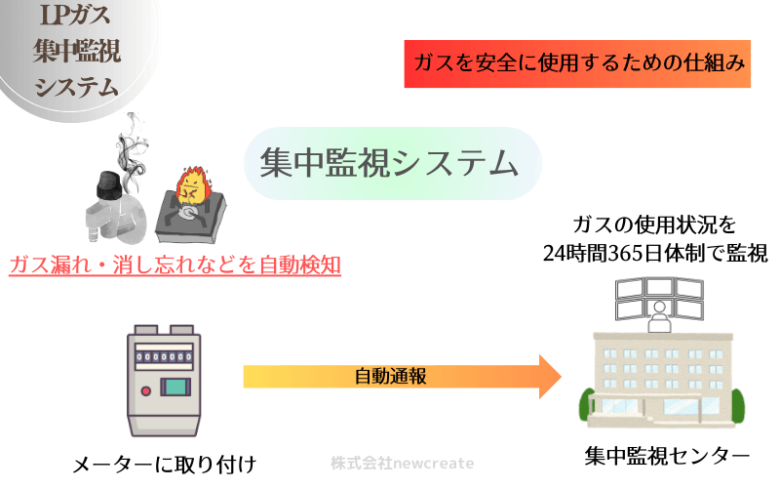

ただ近年では、技術の発達により「集中監視システム」と呼ばれる災害が起こったことを自動的に検知し通報される仕組みが構築されています。

目次

集中監視システムとは

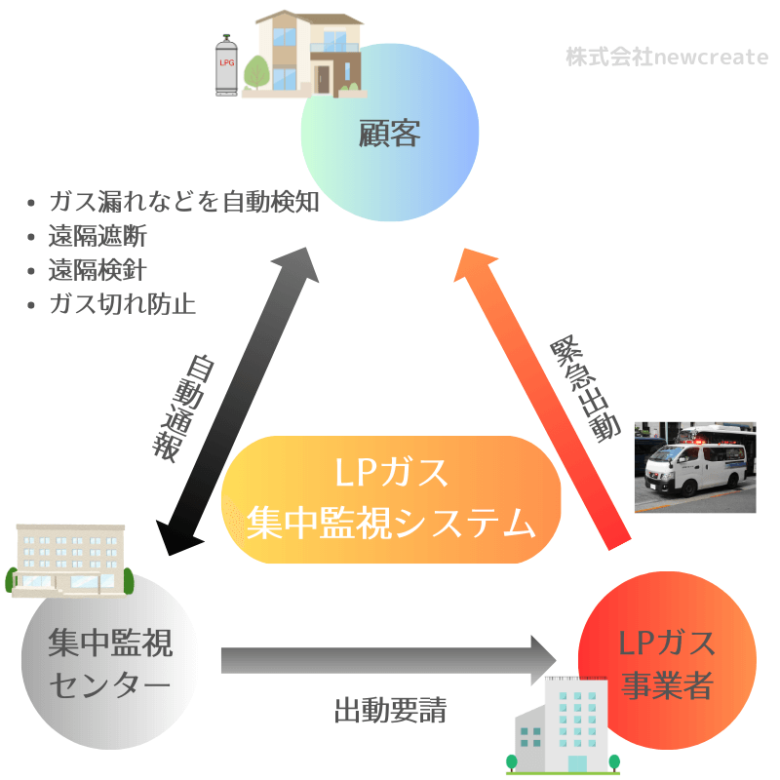

集中監視システムとは、顧客宅のガス利用状況を24時間365日体制で見守り、異常を感知した際に自動的に通報される仕組みを指しています。

これは供給場所に設置されるマイコンメーターに搭載される機能です。

例えば「就寝中のガス漏れ」や「ガスの消し忘れ」など、利用者が感知できない災害が発生、または発生する可能性があることを、ガス会社がいち早く知ることができるのです。

また火災など大きなトラブルが発生した際、消費者に余裕が無く119番通報しかできなかったとしても、ガス会社側は事故が発生したことを素早く知ることができます。

集中監視システムを導入することで顧客の安全性は、飛躍的に向上します。そのため行政としても集中監視システムの導入を積極的に進めています。

集中監視システムの導入を一定の割合以上で導入している事業者に対しては「定期点検に関する条件を緩和」「供給して良い距離を延長する」などの優遇措置を施しています。

通信方法

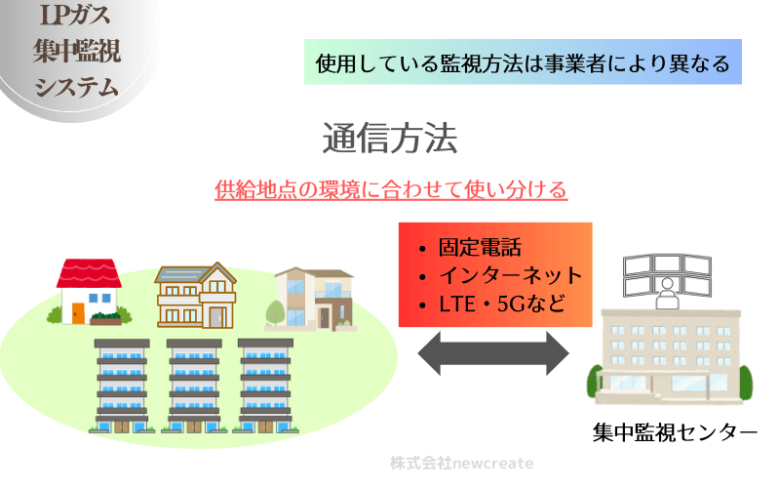

プロパンガスは、ボンベから供給されるので、基本的に各戸が独立しています。

従って何らかの通信方法で、マイコンメーターと集中監視センターと呼ばれる機関をつながなければなりません。

どの通信方法を選択するのかは、各物件の状況によって判断します。

電話回線

以前は、電話回線による通報が主流でした。

固定電話の回線をメーターと繋げて自動的に通報される仕組みです。

近年では、固定電話番号を所有しないお宅も増えている上、通信する際に電話回線を使用するため、顧客にわずかながら通話料金が発生してしまいます。

電話回線による通報システムは、採用される機会が減少する傾向にあります。

インターネット

マイコンメーターと集中監視センターをインターネット回線によって繋げるシステムです。

通常は受信子機をメーターに取り付け、無線で集中監視センターと繋げます。

ただメーターに取り付けた無線LAN子機が電波を受信できる範囲内にあることが条件となってしまいます。

LTE・5G・PHS・スマートメーターなど

そのほか、モバイル用の通信規格であるLTEや5Gなどを利用して集中監視センターと連携する方法も採用されています。

そのため費用が高めであるLTEは見送られるなど、各ガス会社によってどの通信方法が採用されるかは判断が分かれています。

またこちらも各携帯電話通信の電波が受信できる場所になければつなげることはできません。

その他にも有線放送やケーブルテレビ回線に接続する方法なども事業者によっては採用しています。

集中監視センター

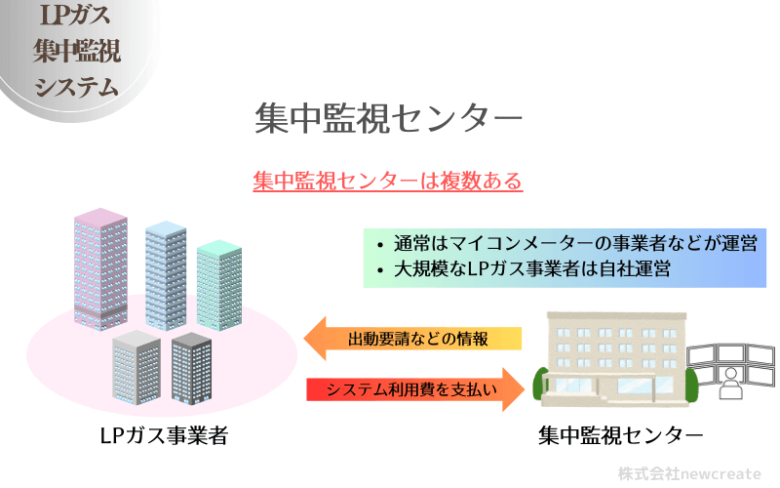

顧客宅で事故が発生した際に通知される先ですが、通常はプロパンガス会社に直接連絡が入るのではありません。

集中監視システムや集中監視センターは通常、ガス会社自体が運営しているのではなく、メーターを取り扱う事業者などが運営しています。

例としては

- NTTテレコン保安センター

- 東洋計器マルチセンター

などがあります。

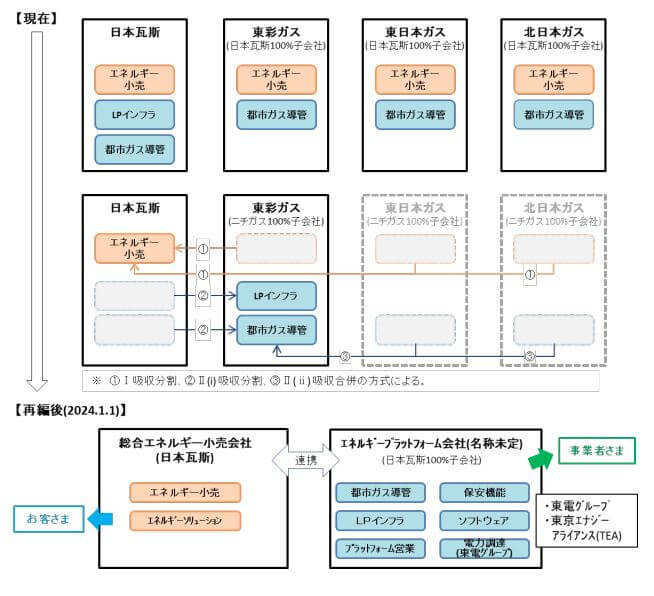

例えばLPガス大手のニチガスでは、スペース蛍というシステムを開発し、自社グループで利用すると同時に、同業他社の保安業務も請け負っています。

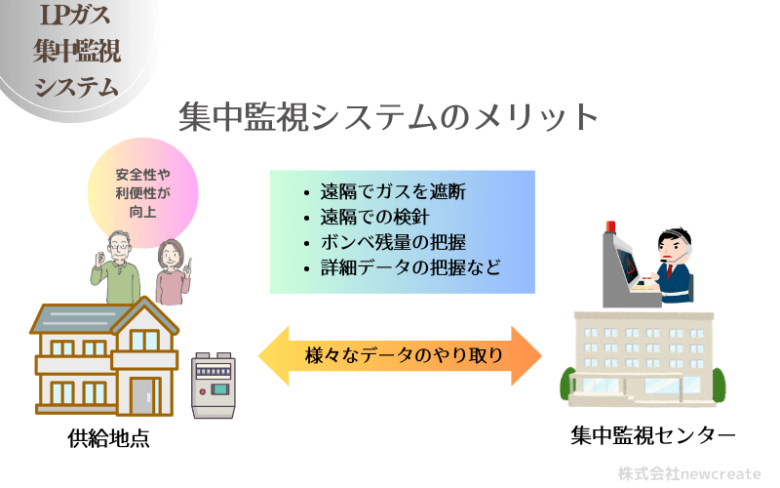

集中監視システムのメリット

集中監視システムを導入することで、得られるメリットは緊急時の対応だけではありません。

消費者と事業者双方にとって様々な利点があります。今後は、集中監視システムの導入が広がっていくことになるでしょう。

遠隔で閉栓・遮断

ガスの消し忘れやガス漏れが発生した際、遠隔で遮断できるようになります。

またガス警報器と集中監視システムがつながっていれば、警報器による異常感知により遮断することも可能です。

尚、集中監視システムを利用することにより、ガス代の未払いなどによる閉栓も遠隔で行うことができるようになります。

遠隔での検針

集中監視システムを利用して遠隔でガス検針を行うことができます。

旧来の方法では、検針員が各お宅を訪問して物理的に使用量を計測するのですが、この作業を無人化することができるのです。

また手動検針では、天候などの外部要因により作業効率が影響を受けてしまいます。検針日が月によって違うということが起こり得るのですが、遠隔にすることで毎月統一することが可能です。

ボンベ残量の把握・ガス切れの防止

集中監視システムで、ボンベ内のガスがどれくらい残っているのかを把握することもできます。

ボンベは、ガス会社のスタッフが交換するのですが、通常は定期的に行います。

ボンベ内のガスがかなり残っていたとしても、ガス切れを防ぐために交換しなければなりません。

また消費者にとっては、ボンベ内のガスがなくなってしまう「ガス切れ」を防ぐことができます。急にガスの使用量が増えることになったとしても安心です。

その他のメリット

その他、集中監視システムを活用することで、より詳細なガス使用量を把握することができることも考えられます。

またガス以外の家電などとも連動して同じようなサービスができるとも考えられます。

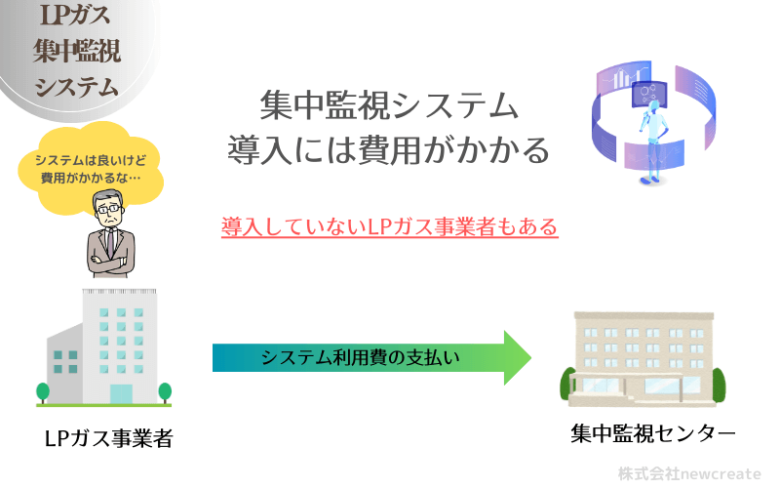

集中監視システムのデメリット

上述のように、集中監視システムを導入することは、事業者と消費者どちらにも多大なメリットをもたらします。

集中監視システムのデメリットを挙げるとすれば「導入コストが高い」ことでしょう。

上述したように、集中監視システムを企業が導入するには、なにかしらの方法で通信しなければなりません。事業者としては、毎月固定で通信費用が必要になる上、システムを委託する費用もかかってしまうのです。

導入することによる業務効率化のメリットは多大にあるのですが、今のところ導入するかどうかの判断は企業によって分かれています。

ただ今後は、技術開発により導入コストがより下がると推測できます。集中監視システムを導入することが一般的になっていくでしょう。

集中監視システムが導入されている?

プロパンガスをご利用中で「集中監視システムが採用されているのか知りたい」方は、契約中のガス会社に問い合わせてみましょう。

集中監視システムが導入されているかどうかは、事業者によって且つそれぞれのお宅によって異なります。

各お宅の環境によって使い分けていますので確認してみましょう。

ガス会社の切り替えで「集中監視システムを導入している企業に変更したい」というご要望でしたら、当社で承りますのでお気軽にご相談ください。LPガス料金を安くしたいという方も同様にお問い合わせください。

集中監視システムについてのQ&A

プロパンガスの集中監視システムとは何ですか?

プロパンガス集中監視システムは、ガスの供給状況を24時間365日リアルタイムで監視し、ガス漏れや異常なガス使用量などを即座に検知するシステムです。

集中監視システムを導入するメリットは何ですか?

安全性の向上、ガス供給の効率化とコスト削減が主なメリットです。また異常感知時に迅速な対応ができることも強みです。

集中監視システムは、どのように設置されますか?

ガスメーターに専用の装置を取り付け、通信回線を通じて監視センターと接続します。

集中監視システムは、どのような仕組みですか?

ガスメーターからのデータをリアルタイムで監視センターに送信し、異常が検知された場合は即座にアラートを発信します。通常は、監視センターからガス会社に通知される仕組みです。

集中監視システムは、どのような異常を検知できますか?

ガス漏れ、異常なガス使用量、ガス供給の停止などを検知します。

集中監視システムは、停電時にも動作しますか?

多くのシステムは、バッテリーバックアップを備えており、停電時でも一定期間動作を続けることができます。

集中監視システムのデータはどのように保護されますか?

データは暗号化され、安全な通信回線を通じて送信されます。また情報は、監視センターで厳重に管理されます。

自宅に集中監視システムを導入したいのですが、どうすれば良いですか?

契約中のガス会社に問い合わせてみましょう。すべてのガス会社が集中監視システムを採用しているのではないため、対応できるかどうかは事業者により異なります。

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報