このウェブサイトでは、プロパンガス会社を変更してガス代を安くすることをお勧めしています。

ご相談いただいた方から、もっとも多くいただく質問の一つがこちら「乗り換え後の料金変動について」です。

安い料金を提示されて乗り換えたとしても「すぐに値上げされるのでは」と、心配している方が多いかと思います。

このページでは、プロパンガス事業者と契約したあとに「料金がどのように変わるのか」と「値上げ通知」について解説しています。

目次

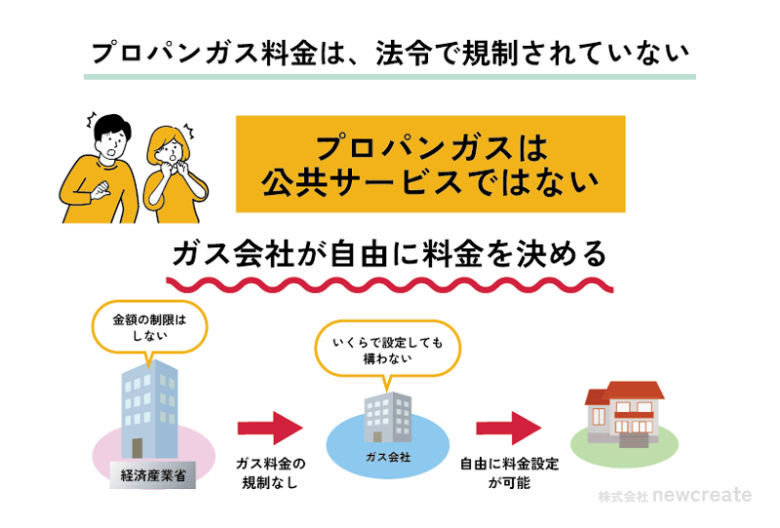

LPガス料金は法令の制限がない

まず前提として、以下のことをご理解ください。

プロパンガス料金は、事業者が何にも縛られず自由に決めることができます。

従って契約締結時の料金はもちろん、その後の変動についても、それぞれの会社が独自に判断します。

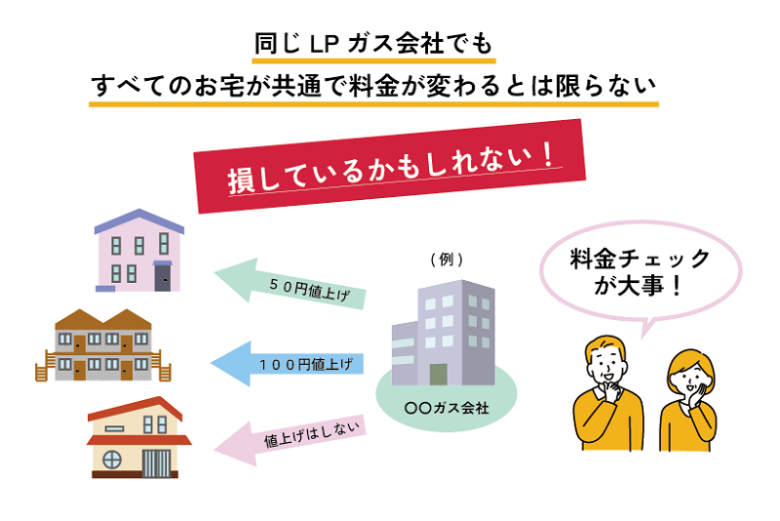

つまりプロパンガス料金は、それぞれの事業者が状況に応じて、その都度料金を使い分けているのです。

必ずしも「同じガス会社だから、全戸統一の料金で提供している」「値上げなどの料金変動もすべての顧客に対して平等に適用している」のではありません。

料金変動は各社の方針で異なる

上述した通りプロパンガス料金は事業者が自由に設定できるので、契約した後の変動については「各社の方針による」というのが結論になります。

「社会情勢等を考慮し、仕方のない場合には値上げします。明確な値上げしない期間については、お約束ができかねてしまいます。」

このような趣旨の回答をするでしょう。ガス会社側としては、料金変動の基準を明確にすることが難しいのです。

「契約した後、すぐに値上げされてしまっては、切り替えた意味がない」と考える消費者の方も当然いらっしゃるでしょう。

事業者によっては、「1年間は単価を据え置く」など期間を明確にして値上げしないことを約束していることもあります。

またこちらもよくいただく質問ですが、据え置き期間が終了した途端、急激に値上げするというようなことは絶対にありません。

書面への記載は難しい

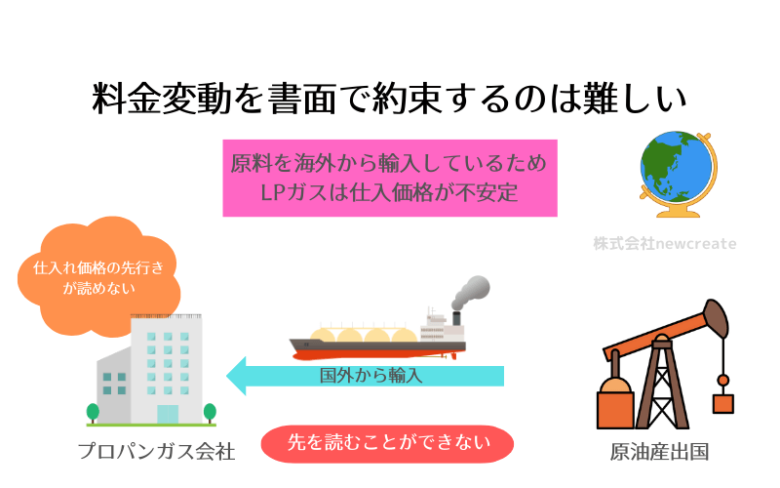

プロパンガスは、そのほとんどを海外からの輸入に頼っています。

そのような状況では、どの事業者でも値上げを実施することになるでしょう。

参照:プロパンガスの解説

「値上げしないことを契約書に記載して欲しい」という要望をいただくことがあります。

プロパンガス事業者は、「いつどのように仕入れ価格が変動するかわからない」事情があります。書面で値上げしない約束を交わすことは、少なくとも個人宅においては難しいでしょう。

原料費調整制度を採用する事業者

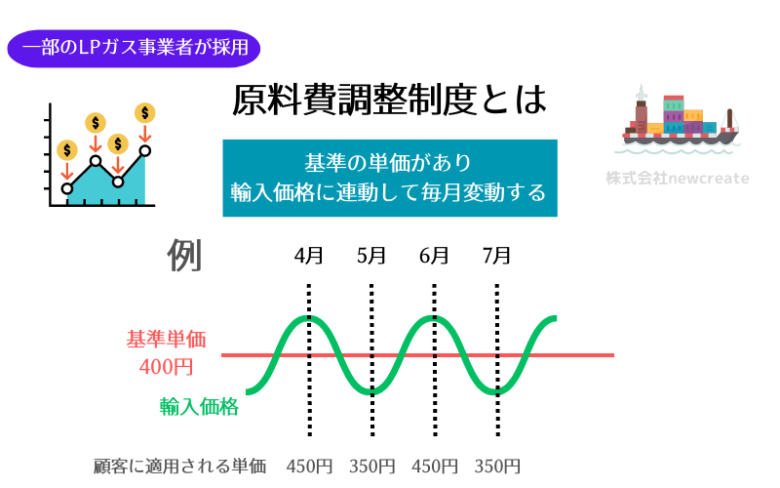

電力に「燃料費調整制度」、都市ガスには「原料費調整制度」という仕組みがあることをご存知でしょうか。

この制度を採用することにより、輸入価格を柔軟に料金に反映することが可能になり、料金の透明性を増すことができるのです。

参照:東京ガス・原料費調整制度とは?

プロパンガス事業者の中にも、原料費調整制度を採用している企業が少なからずあります。

そのような事業者の場合、料金の据え置きをしない代わりに、プロパンガスの仕入れ価格の変動に応じて、お客様への販売価格を上下させるため、不透明な値上げがありません。

LPガスの原料費調整制度

原料費調整制度を採用しているガス会社では、単価が上がる月があったとしても、輸入価格が安くなれば必ず値下げされます。固定単価のように「上がりっぱなし」にはなりません。

電力や都市ガスの料金がよほどのことがない限り値上げされることがないのと同じように、基準となる単価が変動することは基本的にありません。

従って消費者としては、「理不尽な値上げ」を心配せずに安心して利用できるメリットがあるのです。

この場合には、「新規で契約したばかりだから安い」のではありません。契約したばかりのお宅と、長年契約しているお宅の料金は同額になるのです。

「最安値でなくても良いから安心してガスを利用したい」という方にはお勧めです。ただし「基準単価をお宅により使い分けている」可能性もあるため、必ずしも都市ガスのように「全戸統一の料金」になっているとは限りません。

プロパンガスの原料費調整制度は、「元々の基準単価が相当高い」ことも多々あります。詳しくは専用ページで解説していますが、お勧めできない原料費調整制度の事業者もあります。⇒固定単価と原料費調整制度

以上のように、契約した後の料金方針は各社によって大きく異なります。お客様の環境によってもご案内可能なガス会社が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

プロパンガス料金の値上げ

戸建住宅にお住まいの方が他社に切り替えた場合、安く設定されている新規の料金が適用されます。

基本的にプロパンガス料金は変動しますので、新規の単価が永続的に続くことはありません。必ずいつかは値上げがあります。

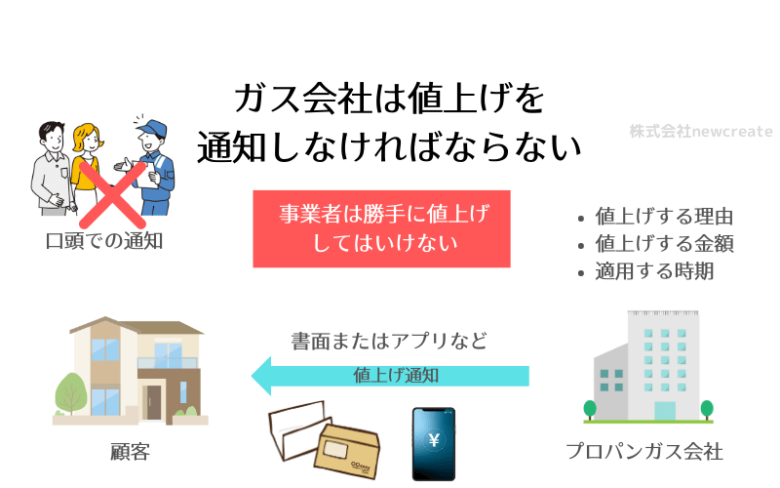

値上げを通知する義務

プロパンガス事業者が顧客に対して基本料金や1㎥あたりの単価を値上げする際には、必ず事前に通知することが義務付けられています。

一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となるものを請求するときは、その料金その他の一般消費者等の負担となるものの算定根拠を通知すること。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十六条(販売の方法の基準)十五の二

LPガス事業に関する法令・液石法の施行規則では、このように定められています。

勝手に値上げする事業者がいたとしたら、それは法令に違反する行為になってしまいます。

一般消費者等に算定根拠を通知する方法については、原則として請求書等の書

液石法施行規則の運用及び解釈について(平成 09・03・17 資庁第1号)より抜粋

面に記載して通知することとするが、一般消費者等が書面以外の方法により通知するこ

とを承諾した場合には、当該承諾した方法(口頭による通知は除く)により通知するこ

ととする。

施行規則の解釈についてもこのように定められています。

多くのケースでは、検針票などに「〇〇の理由により〇月から〇〇円の値上げを行います。」のように記載されます。

口頭で「来月から値上げします」というお知らせや、値上げ額や理由の記載がない通知は法令違反に問われてしまうのです。

アプリでの通知も

近年では、紙の検針票を有料化してスマホアプリやウェブ上のマイページでの管理に移行している事業者も多くあります。

顧客がスマホアプリを登録している場合には、同意事項欄に「アプリでの通知に承諾する旨」が記載されているはずです。

そのような場合には、紙ではなくアプリで値上げが通知されることになるでしょう。

- アプリのIDやパスワードを忘れてしまってログインできない

- 使い方がわからなくて見ていない

- 動作が重くて使っていない

このようなお宅では、知らない間に値上げ通知が来ていて、いつの間にか単価が上がっている可能性があるので要注意です。契約中のガス会社にログイン方法などの不明点を確認しましょう。

値上げに対する対処

契約中のガス会社から値上げのお知らせがあった際、どのような対応をするのが適切なのでしょうか。

様々な状況があるので絶対とは言えないのですが、お勧めしているのは以下の2点です。

- 契約中のガス会社と料金交渉をする

- ガス会社の変更を検討する

大切なのは、料金を放置しないことです。

事業者によっては、一年のうちに複数回値上げすることも考えられます。お住まいのガス料金が適正の範囲に収められているのか、心がけることをお勧めいたします。

値上げについてのQ&A

プロパンガスの値上げ通知を受け取ったら何をすべきですか?

まず値上げの詳細(従量単価や基本料金の変更額)を確認し、それが適正な値上げかどうかを判断します。正当ではないと思われる値上げであれば、交渉や乗り換えを検討しましょう。

プロパンガスの値上げ対策として最も効果的な方法は何ですか?

最も大切なのは、料金を放置しないことです。効果的な対策として、ガス会社を変更することが挙げられます。プロパンガスは自由料金制のため、会社によって料金設定に大きな差があります。適切に選べば、年間数万円削減できる可能性があります。

賃貸住宅でもプロパンガス会社を変更できますか?

戸建住宅であれば、大家さんの了承を得ることで変更可能です。まずは管理会社や大家さんに相談し、ガス会社変更の許可を得ましょう。集合住宅では、例外を除いて入居者がガス会社を変更することはできません。

ガス会社との交渉で値上げを抑えることは可能ですか?

絶対に可能とは言えませんが、値上げを見送らせることができるかもしれません。交渉が難しい場合には、ガス会社の変更を検討しましょう。

値上げ幅が小さい場合でも対策は必要ですか?

値上げ額が小さくても対策はすべきです。プロパンガスは頻繁に値上げされる傾向があるため、小さな値上げでも放置すると、長期的には大きな負担増になる可能性があります。

プロパンガスの値上げは、どのくらいの頻度で行われますか?

一般的に、2~3年同じガス会社と契約していれば、1~2回は値上げがあるでしょう。ガス会社の方針や社会情勢にもよりますが、1年に2回以上値上げされることもあります。

値上げされるタイミングは、各社で違うのですか?

プロパンガスは、自由料金制なので値上げされる時期や金額は、各社で異なります。ただ原料費の高騰による値上げなどでは、各社が同じ境遇なので時期が重なることが多いでしょう。

値上げはどのように通知されますか?

一般的には、書面で通知されることが多いでしょう。ハガキや検針票に値上げの情報が記載されていることもあります。また近年では、アプリやインターネット上のマイページで通知されることも増えています。

事前に通知がなく値上げされることはありますか?

プロパンガス会社が値上げする際、消費者に対して金額や根拠を示すことが義務付けられています。法令を遵守する企業であれば、予告なく値上げすることはありません。

プロパンガスの使用量を減らす効果的な方法はありますか?

はい、特に「お湯」の使用を控えることが効果的です。例えば、給湯の設定温度を1℃下げるだけでも数%の節約になります。

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報