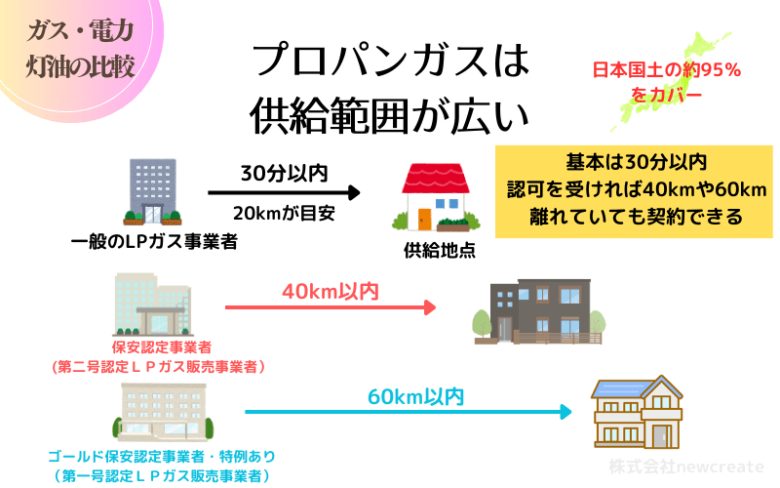

プロパン(LP)ガスは、日本国土のおよそ95%で供給することができます。

日本中どこでも使用できると言っても過言ではない、非常に汎用性が高く優れたサービスです。ただ人々が生活するにあたり、プロパンガスは必ずしも使わなければならないエネルギーではありません。

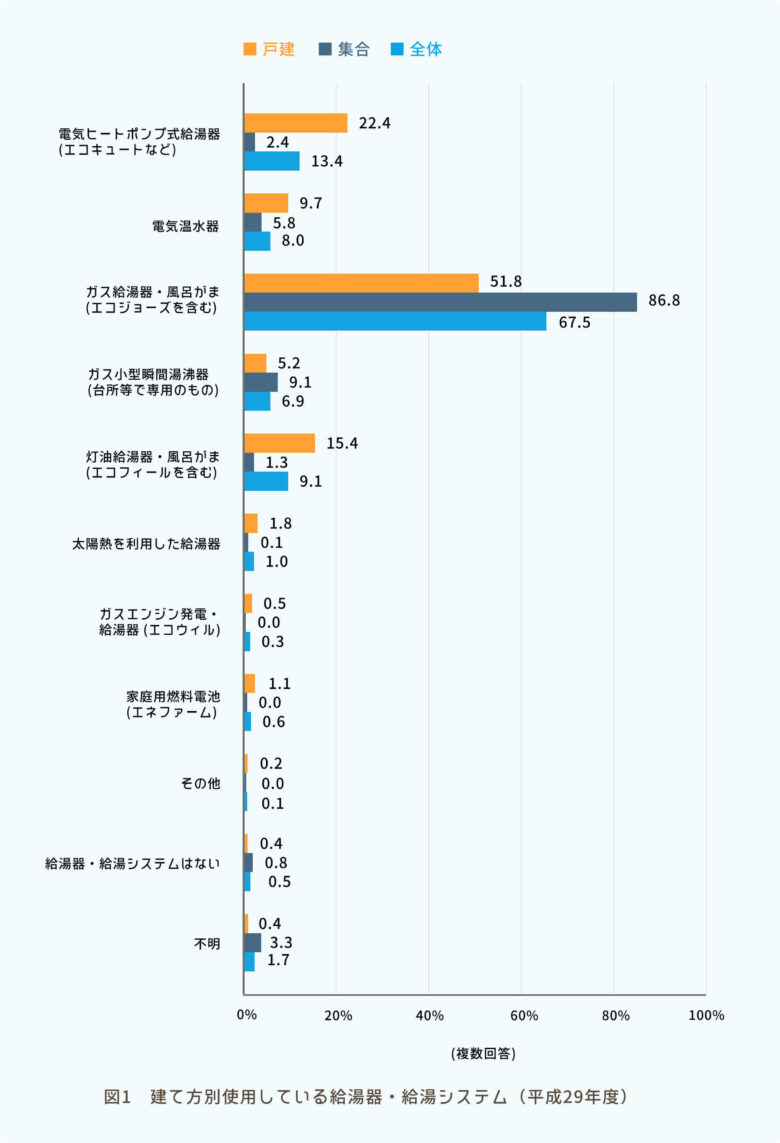

プロパンガスは、一般家庭において主にこのような用途で使用されています。

- 給湯器

- コンロ

- ストーブ

- 床暖房

- 乾燥機

- オーブン

これらの機器は、決してプロパンガスでなければならない訳ではなく、他のエネルギーで代替が可能です。

目次

プロパンガス・都市ガス・オール電化・灯油の比較

日本国内の一般家庭で普及しているLPガス以外のエネルギーは、都市ガス・電力・石油(灯油)が挙げられます。

それぞれのエネルギーのランニングコストは、地域などの環境によって大きく異なります。

一概にどちらがどれだけ安いなどの金額を比べることは難しいため、ここではサービスの特徴やメリット・デメリットを中心に記載しています。

プロパンガス(LPガス)

プロパンガスは、屋外に設置したボンベなどの設備から供給されるサービスです。

供給可能エリアが極めて広く、場所を問わず使用できるという特徴を持っています。北海道から沖縄、さらに山間部や離島まで日本中で広く供給されています。

一般的に民家が建てられる場所であれば、必ずどこかの事業者がサービスとしてプロパンガスを提供しています。

プロパンガス料金の特徴

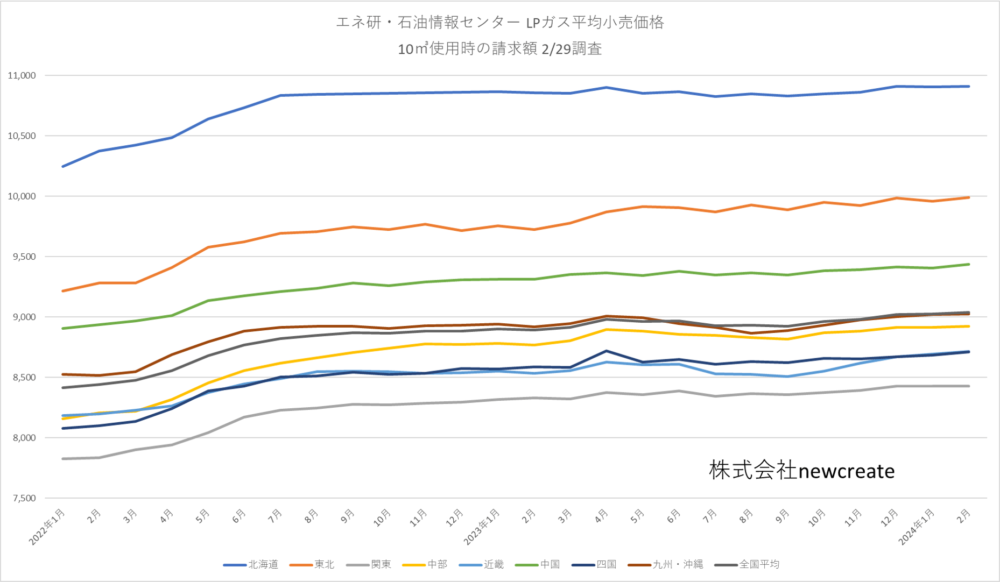

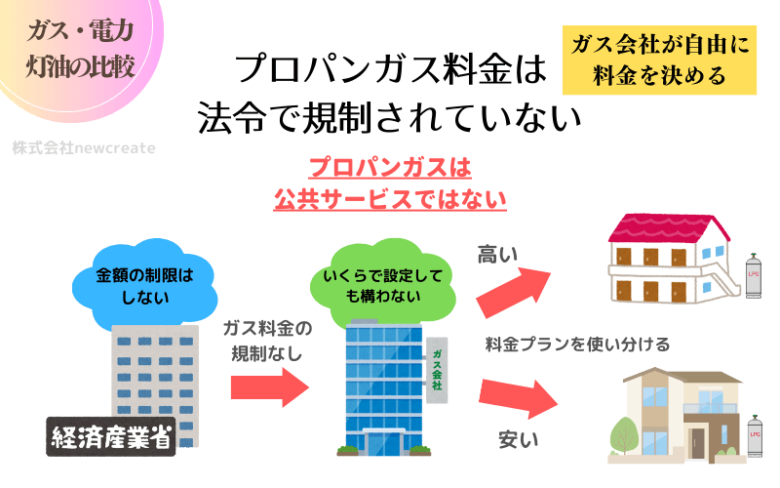

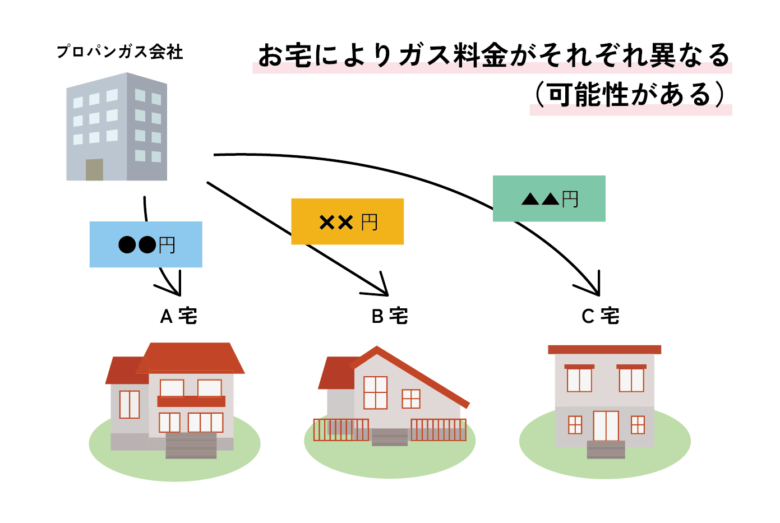

LPガスは、公共サービスではなく自由料金制が採用されています。

価格が統一されておらず「物件ごとに適用される料金が異なる」ことを特徴としています。

参照:プロパンガス料金の解説

プロパンガスを導入しようか検討している方は、料金に関して注意が必要です。

一般的には、ボンベを交換する手間などが含まれるため、導管から供給される都市ガスよりも割高になることが多いでしょう。参照:プロパンガスと都市ガス料金を比較

一方でアパートなど小型の集合住宅では、割高に設定される傾向にあります。

プロパンガス料金は、地域や物件の形状によって大きく左右されます。

プロパンガスのメリット

- 供給エリアが広い

- 災害に強い

- 火力が強い

- 導入しやすい(機器が安い)

どこででも使える

LPガスは、液化されたガスをボンベに詰めて配送するサービスです。

参照:プロパンガスの保安距離

汎用性が高く、どこででも使えるのがプロパンガスの最大のメリットです。持ち運びできるという点では、電力よりも利便性が高いと言えるでしょう。

ただしこの場合には、取り扱いが自己責任になるので注意が必要です。

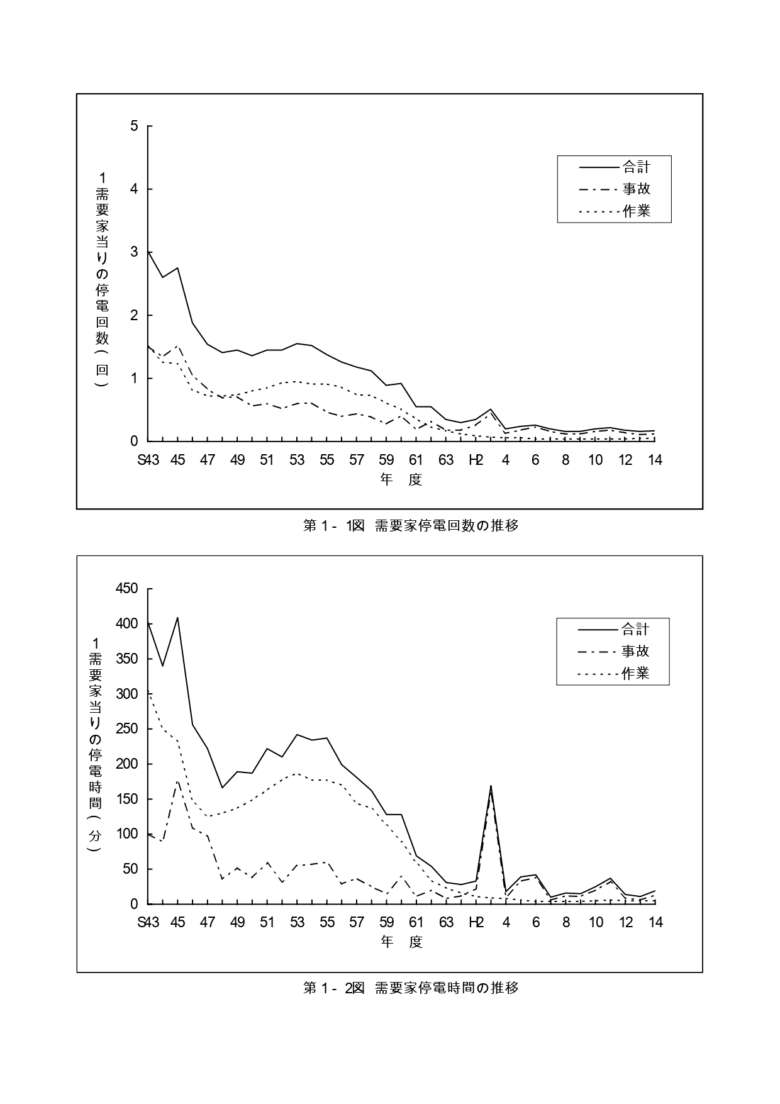

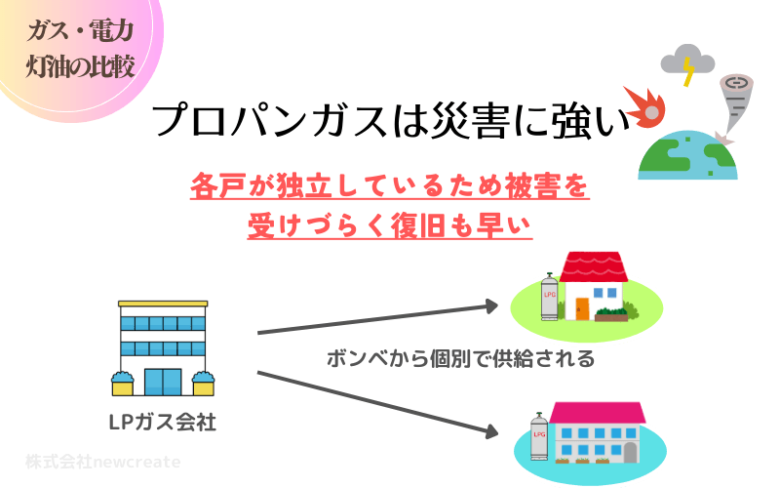

災害に強い

プロパンガスは、ボンベから供給されるため各物件が独立しています。

「台風で送電設備がダメージを受けて、〇〇市一帯が停電」などニュースでご覧になったことがあるでしょう。

対してプロパンガスは、その建物の供給設備や機器に損傷がなければ、災害時でも通常通り使用できるのです。参照:プロパンガスの解説

東日本大震災などの大災害時でもプロパンガスがいち早く復旧したという記録が残されています。自然災害が多い日本においては、大きな利点になるでしょう。

参考(外部サイト):資源エネルギー庁・災害に強い分散型エネルギーLPガス

熱量が多い

プロパンガスは、都市ガスと比べて2倍以上の熱量を持っています。

熱量が多いというのは、簡単に言うと「火力が強い」ということです。

飲食店など強い火力を必要とする場所では、あえてプロパンガスが使用されることも多々あります。参考(外部サイト):ガスのカロリーと比重

導入しやすい(機器本体代金が安い)

最新機種で20万円以上のものもありますが、オール電化と比べると安価です。

またキッチンに関しても、テーブルコンロはIHクッキングヒーターと比べると安価です。

参考(外部サイト):価格.comプロパンガス給湯器

事業者によっては、ガス機器をリース契約で提供しているなど、初期投資を安く抑えられることもLPガスのメリットです。参照:プロパンガス契約時の初期費用

プロパンガスのデメリット

- ボンベを交換する必要がある

- 料金体系が不透明な会社が多い

- 料金が割高になることが多い

ボンベを交換しなければならない

プロパンガス会社と契約すると通常は、ボンベの中身が少なくなってきたら補充するのではなく、定期的に充てんされたボンベと交換します。

ガス会社と契約を交わしていれば、交換は作業員が行ってくれるので利用者に負担はありません。

また事例としては多くありませんが、ボンベ内のガスがなくなってしまう「ガス切れ」が発生することが稀にあります。

定期的にボンベを交換していればガス切れが起こることは少ないですが、急激に使用量が増える場合などは、事前にガス会社へ連絡しておきましょう。

プロパンガス料金は不透明な部分がある

プロパンガス料金は通常、個別で見積もりされます。

ガス料金がいくらで供給されるのか基準が明確ではないため、不透明という印象は拭えないでしょう。

必ずしも高く設定されるとは限らないのですが、これから新たにプロパンガスを使おうと考えている方は注意が必要です。

プロパンガス料金は都市ガスよりも高い

プロパンガス料金は、多くのケースで都市ガスよりも割高になります。また地域によって相場が異なることにも注意が必要です。

料金が高いか安いかは別として「都市ガス料金は公平」「プロパンガス料金は公平ではない」と認識してください。

都市ガスとプロパンガス料金は、別ページで詳しく解説しています。

参照:都市ガスとプロパンガス料金を比較

プロパンガス料金に関しては、当社で見積もりを承っています。一戸建てにこれから引越しする方や現在のお住まいで切り替えを検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

都市ガス

都市ガスは、地下を通る導管から供給されるサービスです。

都市ガスを使用するためには、建物に導管が引き込まれていることが必須の条件です。そのため都市ガス供給エリアは限られており、日本の面積の5~6%程度に留まっています。

集合住宅の方は、建物全体の話ですので、すでに都市ガスが引き込まれている物件でなければ使用することはできません。

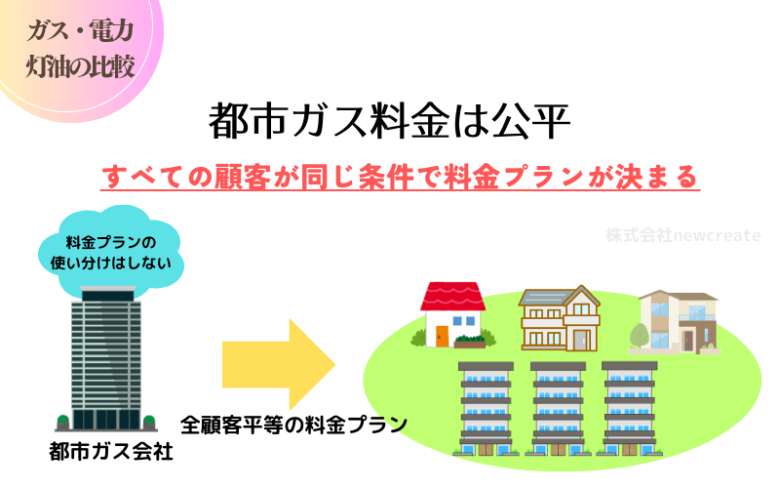

都市ガス料金は公平に決められる

都市ガス料金も一部の例外を除いて、プロパンガスと同様に自由料金制です。

都市ガス料金は、すべての方に対して公平です。

比較対象となるプロパンガスは、個別で見積もりされるサービスです。その点で比べると、都市ガスの方が料金面では安心できるでしょう。

「必ずしもプロパンガスよりも安い」とは言い切れないのですが、少なくとも公平に料金が決められる点で利用者は安心できるでしょう。

プロパンガスと都市ガスの比較については、別ページでさらに詳しく解説しています。⇒プロパンガスと都市ガス料金を比較

都市ガスのメリット

- 料金が全顧客統一されている

- ボンベ交換などの手間がない

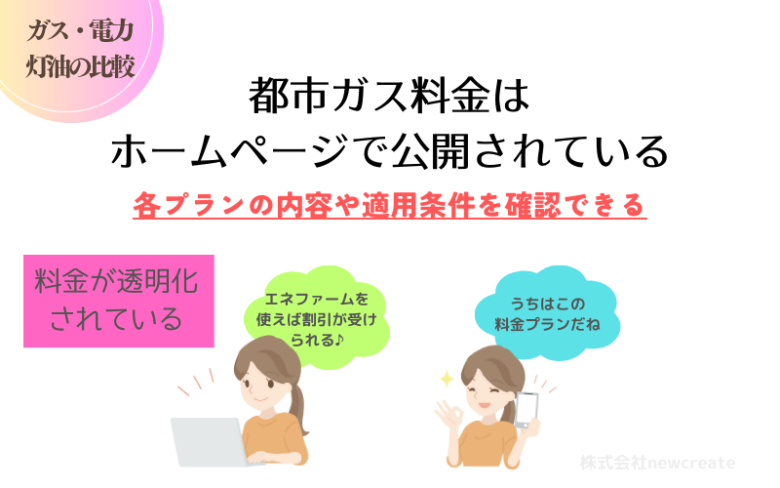

都市ガス料金は透明性が高い

都市ガス料金は、プロパンガスとは異なり、すべての顧客に対して同条件で料金プランが適用されます。

自宅の料金が他の家よりも高く設定されているのではないかという心配が不要で、料金面に関しては安心できるでしょう。

都市ガスの料金プランは、ホームページなどで公開されており、すべての方に対して平等に決められます。

当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、プロパンガス料金はこのような仕組みではありません。

都市ガスは、料金の透明性が高いことが最大のメリットです。「電気料金と同じ仕組み」と考えていただくとイメージしやすいでしょう。

ガス切れの心配が不要

都市ガスは、地下を通る導管から供給するサービスです。

そのためプロパンガスのように、定期的にボンベを交換する必要がなく、ガス切れの心配がいりません。

好きな時に好きなだけガスを使用できるのも、都市ガスの良さのひとつです。

都市ガスのデメリット

- 新規の場合、初期費用がかかる

- 災害に弱い

- 供給エリアが限られている

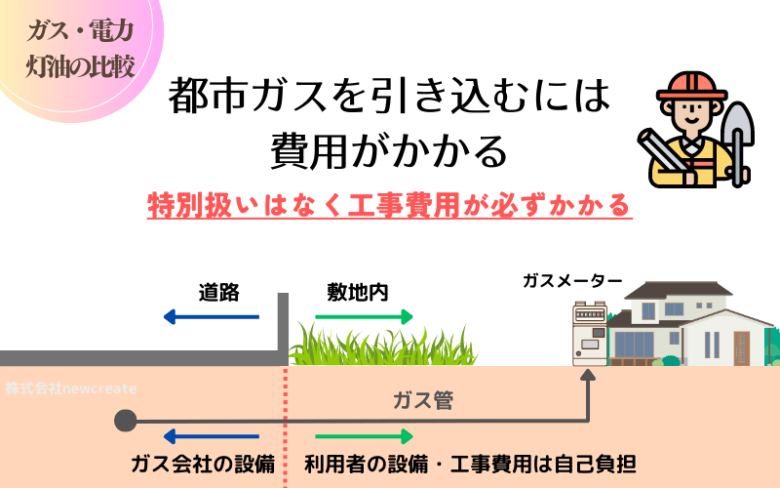

都市ガスを引き込むには費用がかかる

すでに都市ガスが引き込まれている物件に引越しする場合には、無料で使用開始することができます。

ただ現状で都市ガスが引き込まれていない物件に新たに引き込む場合、工事費用を支払わなければなりません。

新たに引き込みする物件では、まとまった費用が必要になることがデメリットと言えるでしょう。

- 参照(外部サイト):東京ガス工事について

- 参照(外部サイト):大阪ガスへの切り替え工事

長く住むかわからないので「初期費用がかかるけどガス代が安い都市ガス」ではなく「初期費用は安いけどガス代が高いプロパンガス」を選択する方も少なくありません。

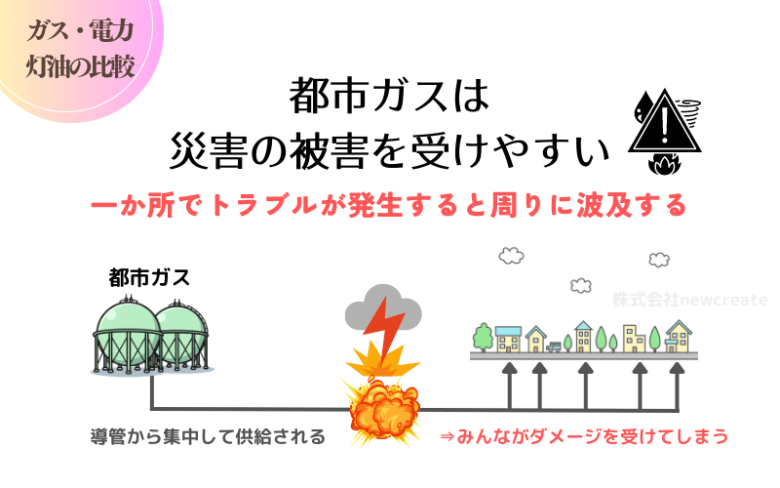

災害時の復旧が遅い

都市ガスは、災害に弱いという特徴があります。

ガス導管のどこか一部でトラブルが発生した際、辺り一帯の供給が止まってしまいます。

同じように電力も集中供給型のサービスです。大元の送電設備が損傷してしまうと、多くのお宅がまとめて停電してしまう弱点があります。その点では、各戸独立して供給されるプロパンガスに分があるでしょう。

平時には料金が安くて安心できる都市ガスですが、プロパンガスと比べると災害に弱いという特徴があります。

供給エリアが限定されている

都市ガスを新たに引き込むためには、建物の目の前の道路など、引き込み可能な場所までガス管が敷設されていることが必須の条件です。

他人の敷地を跨いでガス管工事を行うことも基本的に不可能です。

お住まいの自治体で都市ガスが供給されているかどうか知りたい方は、日本ガス協会の公開情報をご覧ください。

オール電化

近年では、ガスを使用しないオール電化住宅の件数が増えています。

ガスを使用しないことでガスによる事故を防げるほか、光熱費を一つにまとめられるなどのメリットがあり、採用する物件が増えてきています。

現在では、日本全体の住居の少なくとも10%以上がオール電化の物件です。

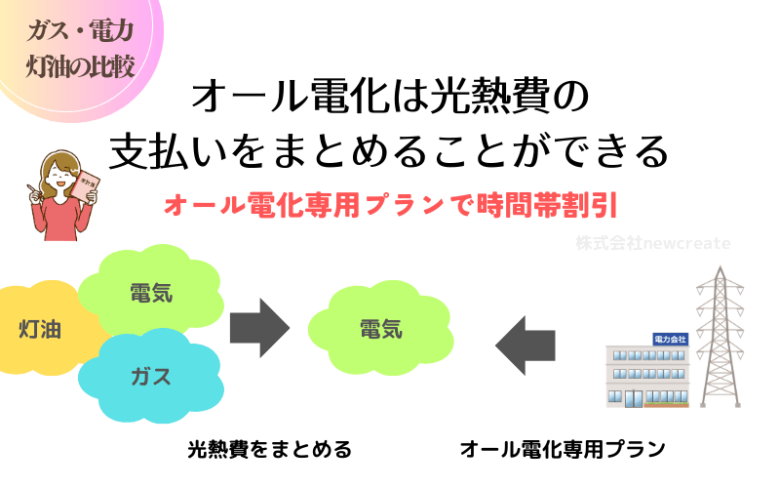

オール電化の料金

オール電化を採用することで、光熱費の支払いを一つにまとめることができます。さらに大手電力会社では、オール電化物件向けの料金プランが用意されています。

電力料金は、都市ガスと同様にすべての顧客に対して同条件なので安心です。

こちらは東京電力のオール電化向けプラン「スマートライフ」のページです。これを見ると、深夜帯の電気料金が割安になっているものの、日中の単価は特別に安いわけではありません。

オール電化プランのお宅は、割安になっている夜間に蓄熱をするなど、プランに合わせた使い方が望ましいでしょう。

オール電化のメリット

- エネルギーの料金をまとめることができる

- ガスによる事故の心配がない

- 蓄電池などの導入で停電時でも電気を使用できる

光熱費の一本化

エネルギーの料金を一本にまとめることができ、比較的割安の料金で電力を利用できることがオール電化の最大のメリットと言えるでしょう。

参照:プロパンガスの基本料金

ランニングコストに関しては、絶対にガスよりも安いとは言い切れませんが、電気単価が安い時間帯を上手に利用したり、太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入することにより低く抑えることもできるでしょう。

事故が起こる可能性が低い

ガスや灯油を使用しないことで、これらに関連する事故を防ぐことができます。

例えばガス漏れや消し忘れによる事故、また炎を使うことがないため、火災が発生する可能性を極めて低くできます。

火災や事故が心配でオール電化を採用する方は、非常に多いでしょう。

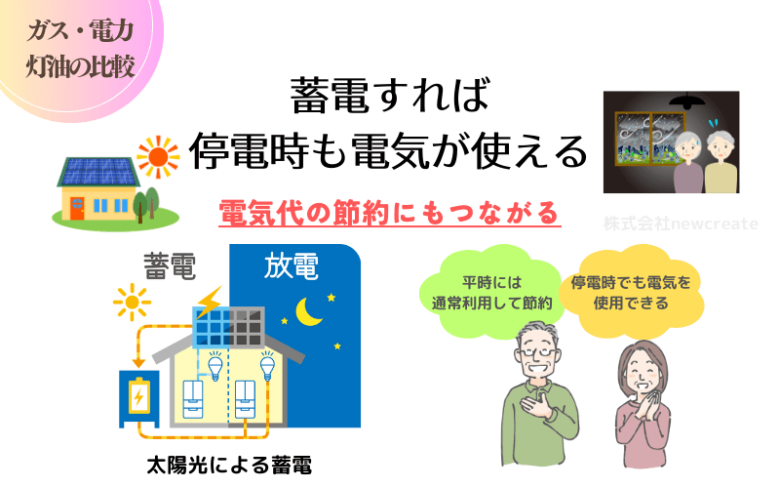

各家庭で蓄電できる

オール電化にも様々な形がありますが、近年では家庭用蓄電池の導入も進んでいます。蓄電池を設置することにより、各家庭で電力を蓄えることができます。

電力を貯めておけば、停電時でも電気を使えるので安心です。

また太陽光発電を導入すれば、電力の自給自足を目指すことも可能です。このような活動は、電気代の節約になる上、二酸化炭素の排出量削減にもつながります。

オール電化のデメリット

- 災害時のリスク

- 初期費用や交換費用が高額

- 調理が限定される

- 火力が弱い

- 機械が大きい

停電のリスク

建物内で使用するエネルギーを電力のみに統一することで、管理は簡単になります。ただ一方で停電が発生した際にエネルギーがすべて止まってしまうリスクが伴います。

蓄電池を導入するなどして一時的な停電には対応できますが、蓄えられる電力量は限られています。

ただ大規模な災害を考えると、エネルギーを電気のみに統一することはリスクとなり得るかもしれません。

オール電化の機器は高い

エコキュートなど電気を使用したエネルギー機器は、ガスや灯油と比べて割高です。

また機器が故障した際のことも想定に入れなければなりません。

エコキュートは、ガス給湯器や灯油ボイラーと比べると仕組みが複雑です。保証内容にもよりますが、不定期で高額な修理または交換費用を払う必要がでてくるかもしれないのです。

ガスを導入するよりも毎月のランニングコストを抑えられる可能性はありますが、買い替え費用などを考えると、結果的に割高になる可能性はあるでしょう。

これは太陽光パネルなどの再生可能エネルギーや、蓄電池の導入に関しても同様のことが当てはまります。

オール電化は、他のエネルギーと比べて歴史が浅いサービスです。機器の価格に関しては、将来的に改善される方向に進むかもしれません。参考(外部サイト):価格.comエコキュート

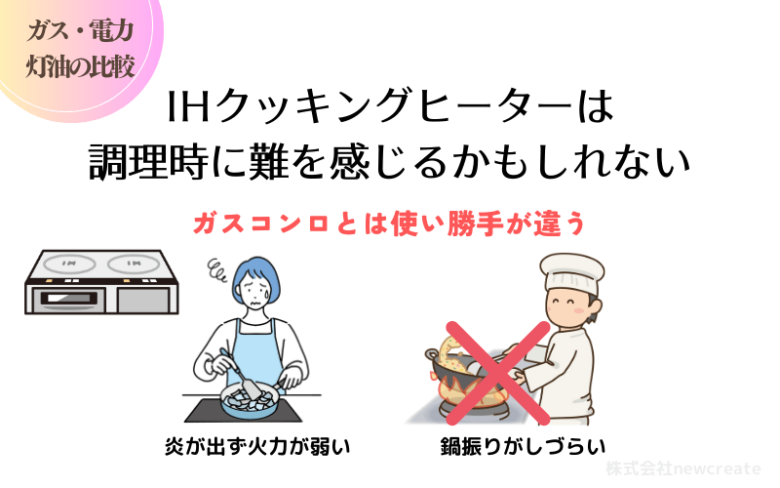

IHは調理時に難がある

IHクッキングヒーターは、対応している調理器具でなければ使用することができません。

また以前よりも性能が向上して熱量が多くなるなどの改善がなされているものの、ガスコンロと比べると火力の弱さを感じる方もいるでしょう。

IHクッキングヒーターは、炎が出ず形状も異なります。ガスコンロに慣れた方は、調理がしづらいと感じるかもしれません。

機械が大きい

オール電化用の装置は、物理的な体積が大きいという特徴があります。

そのため敷地が限られている物件では、導入が難しくなります。日本国内では、主に一戸建て物件で採用されており、小型の集合住宅では敬遠される傾向にあります。

参考:オール電化で4人家族暮らしの電気代が高すぎない?ガス併用との比較や電気代節約方法も紹介 | Jackery Japan

灯油

灯油は、石油の分留成分の一つであるケロシンを調整した燃料です。給湯器や暖房器具で使用されることが多いエネルギーです。

石油を由来としているため灯油給湯器は「石油給湯器」と呼ばれることもあるほか、「灯油ボイラー」の名称も浸透しています。

また石油給湯器では、エコフィールと呼ばれる機種が登場しています。エコフィールは、排熱を利用することにより、従来の石油給湯器よりも高効率で熱を生み出すことができます。

灯油の料金

灯油の料金は、プロパンガスやガソリンと同じく、原油価格の影響を強く受けています。原油は、中東アジアなど外国から輸入しているため価格変動が激しいという特徴を持っています。

また灯油料金は、地域によっても相場が異なります。

灯油価格は、需要の多い降雪地域で安く、都市部や南部では高値で推移する傾向にあります。参考(外部サイト):灯油価格の推移(配達販売)

灯油のメリット

- 料金が比較的安い

- 給湯器が頑丈・長持ちする

ランニングコストが安い

地域や事業者などにより異なりますが、灯油は他のエネルギーと比べてランニングコストが安いと言われています。

残り少なくなったら自身で買いに行くまたは配送サービスを利用する形であれば、毎月固定の基本料金を払う必要がないのです。

また灯油の単価を他のエネルギーと比べるのは難しいのですが、一般的にはオール電化やガスよりも安く抑えられると推定されます。

ボイラーの耐久性が優れている

灯油ボイラーは、ガス・電気の給湯器よりも歴史が古いサービスです。

灯油ボイラーの頑丈さには定評があり、10年・20年以上使用できることも珍しくありません。

必ずではありませんが、機器の交換費用を加味すると、他のサービスよりも費用を抑えられる可能性は高いでしょう。参考(外部サイト):価格.comエコフィール

灯油のデメリット

- 料金が不安定

- 補充の手間

- 匂い

- 可燃性

料金の不安定さ

灯油は、基本的に輸入しているもので、料金の上下が激しいという特徴を持っています。

イメージとしてはガソリンの価格と同じなのですが、原油価格に連動して激しく上下する可能性があるので注意が必要です。

補充の手間

使用する機器によって自身で補充しなければならないのが灯油のデメリットのひとつです。

ただし据え置き型の機器に配管を通す工事を行えば、自動で補充される形にすることも可能です。

灯油の臭い

灯油独特の臭いが苦手な方もいます。

補充する際に、手や室内のどこかに付着してしまうかもしれません。

また灯油ストーブを使用すると室内が乾燥します。空気の変化に敏感な方の中には、灯油ストーブを使用している空間にいることが難しい方もいらっしゃいますので注意しましょう。

灯油の取り扱いには注意

灯油は、可燃性が強い液体です。

屋内・屋外問わず、取り扱いや保管方法を間違えてしまうと、大事故に繋がる恐れがあります。

事故の可能性が低いオール電化と比べるとリスクがあるでしょう。またガスと比べても灯油関連の事故件数は多くなっています。灯油の取り扱いには、十分に注意する必要があります。参考(外部サイト):石油ストーブ・石油ファンヒーターの事故件数

LPガス・都市ガス・オール電化に関するQ&A

LPガス・都市ガス・オール電化・灯油、どのサービスが一番安いですか?

お住まいの地域や契約を結ぶ小売事業者、使用する機器などにより異なります。一概には言えませんが、都市ガスや灯油は低コストが魅力のサービスです。

プロパンガスの主な利点は何ですか?

プロパンガスは災害時の強みがあり、供給の柔軟性が高いことが特徴です。独立した供給体系なので、災害などの緊急時には最も強いと言えるでしょう。

プロパンガスを選ぶ際の注意点は何ですか?

プロパンガスは、料金の変動が激しく安定していないことに注意が必要です。地域にもよりますが、都市ガスと比べてかなり割高になる可能性があるでしょう。特に集合住宅では、プロパンガス会社を選ぶことができないので、引越し前に料金の確認が必須です。

都市ガスのメリットは何ですか?

都市ガスは一貫した供給が可能で、料金が比較的安価で統一されていることがメリットです。変動が激しいプロパンガスと比べると安定しています。

都市ガスのデメリットは何ですか?

集中型の供給システムなので、災害に弱いことがデメリットとして挙げられます。また新たに都市ガスを引き込む建物の場合、初期工事でまとまった費用が必要になる事に注意が必要です。

プロパンガスと都市ガス、供給方法の違いは何ですか?

プロパンガスは各家庭に個別で供給されるのに対し、都市ガスは地域全体に供給されます。プロパンガスは移動可能なボンベで供給される一方、都市ガスは地下パイプラインを通じて供給されます。

プロパンガス料金は、都市ガスと比べて高いですか?

一般的にプロパンガスは、都市ガスよりも料金が高くなる傾向がありますが、供給の安定性や災害時の利便性を考慮することが重要です。また競合が激しい地域や大規模集合住宅などでは、プロパンガスを安価に利用できることもあります。参照:都市ガスとプロパンガス料金を比較

オール電化の利点は何ですか?

オール電化はエネルギー効率が高く、環境に優しいことがメリットです。エネルギーを電気で統一するので、ガス機器の用意や配管工事が不要です。ガス事故が起こらないので、安全性もメリットの一つでしょう。

オール電化を選ぶ際の注意点は何ですか?

オール電化を選ぶ際は、電力料金の変動に注意が必要です。停電時には、全ての電気機器が使用できなくなる可能性があります。またガスコンロの調理に慣れている方は、IHの使い勝手を確認するべきでしょう。オール電化は、導入から修理・交換まで費用が高いことが多いので注意が必要です。

参考:プロパンガスかオール電化ならどっちの方が安い?初期費用や毎月の光熱費を徹底比較しました! | らくらくMOVING

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報