このページでは、一人暮らしの方に向けたプロパンガス(LPガス)料金について解説します。

主にアパートやマンションなど「集合住宅」にお住まいの方に向けた内容を掲載しています。「すでにLPガス供給の建物にお住まいの方」や「これから引越しの方」も参考としてご覧ください。

この記事は次のような一人暮らしの方におすすめ!

- プロパンガス供給の集合住宅にお住まいの方

- これからプロパンガス供給の集合住宅へ引越しする方

- プロパンガス供給の集合住宅へ引越しを検討している方

一人暮らしのプロパンガス料金

プロパンガス料金は、都市ガスや電気と比べると非常に複雑です。

地域や供給しているガス会社など、様々な要素が絡んでその物件に適用される基本料金や1㎥(立方メートル)あたりの単価が決められているのです。

一人暮らしの1ヶ月平均プロパンガス料金

集合住宅に一人暮らしの方の1ヶ月平均プロパンガス使用量と料金

| 基本料金:2140円(税別) | 1㎥あたりの単価:709円(税別) |

|---|---|

| 使用量(単位:㎥) | 請求額(単位:円|税込) |

| 3 | 4693 |

| 5 | 6253 |

| 10 | 10153 |

| 一人暮らし集合住宅の平均LPガス使用量:6.7 | 7579 |

集合住宅に一人暮らしの方からいただいたデータを集計 2024年10月更新

一人暮らしのプロパンガス料金は、安くて5000円、高くて10000円程度が平均です。

プロパンガス料金アンケート

一人暮らしのプロパンガス使用量

「ガス代がいくらになるのか」は、当然ながら「ガスをどれだけ使うか」によって決まります。

もちろん「コンロも給湯もガス」の物件もたくさんあります。

建物によっては、ガス暖房もあるでしょう。

物件によって備え付けられている設備が異なります。それに伴い、ガスの使用量に差がでます。

毎日自炊をする方であっても、コンロのみの使用であれば5㎥を超えることは少ないでしょう。

シャワーのみの方がガスの使用量は少なく収まります。

湯船を溜めたり、追い焚き機能を使うとガスをたくさん消費しますので、節約したいのであればなるべく控えた方が良いでしょう。

ガス代と使用量の目安

- コンロのみガスを使用の部屋:月の使用量が5㎥以上になることは、通常ないでしょう。コンロの使用頻度が少なければ、ガス代を5000円以下に抑えることも可能です。目安としては、ガス代が2500~4000円程度です。

- 給湯がガスでシャワーのみ使用した場合:3~10㎥程度の使用量になると推測されます。

- 毎日、お湯を溜めてお風呂に入る方や、ガスファンヒーターを使用する部屋:10㎥を超える可能性があります。ガス代は、1万円を超える可能性が高いでしょう。

賃貸物件では、基本的に備え付けられた設備を使うしか術がありません。借主が勝手に電気や都市ガスに変えることは不可能です。

また基本料金や1㎥あたりの単価も、事業者や物件により違います。上記の数値はあくまでも参考としてご覧ください。一般的な一人暮らしのプロパンガス使用量としては、10㎥を超えることは少ないでしょう。

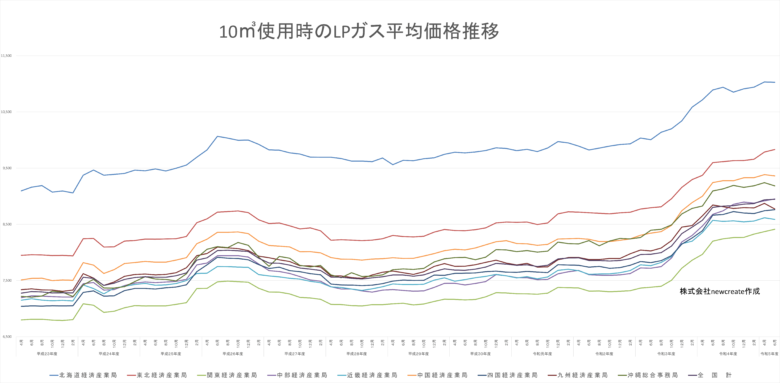

プロパンガス料金は地域差がある

プロパンガス料金は、地域によって金額差が大きいサービスです。エリアによって相場が異なります。

- 関東地方

- 近畿地方

- 中部地方

- 四国地方

- 九州・沖縄

- 中国地方

- 東北地方

- 北海道

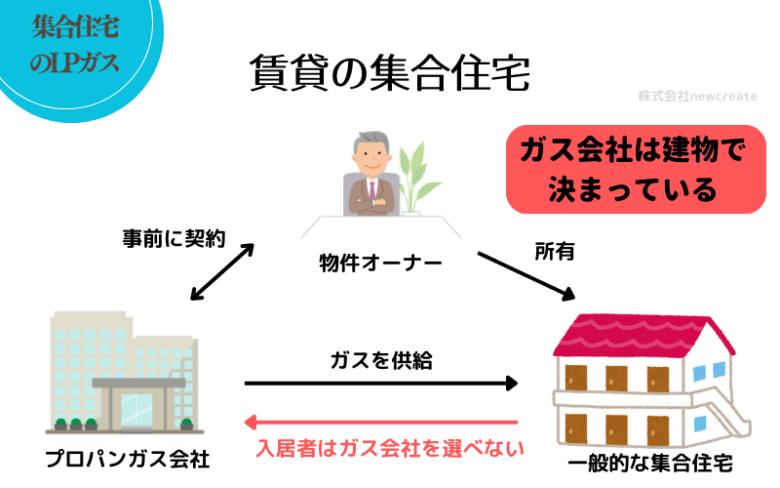

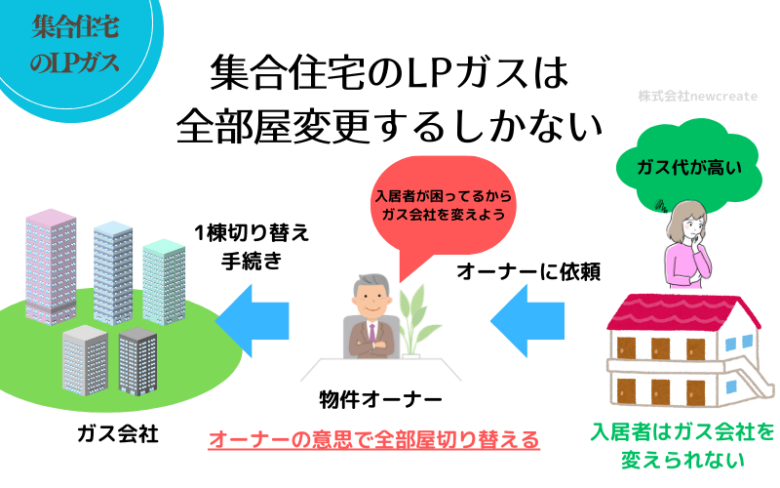

集合住宅ではプロパンガス会社を変更できない

集合住宅に供給されるプロパンガスは、その特性上、入居者がガス会社を変えることはできないようになっています。

ガス会社を変える権利があるのは、建物の持ち主(オーナー)のみです。

当然ながら「プロパンガスから都市ガスに変える」こともオーナーの意思がない限り不可能です。

これから引越しする方は、「都市ガスやオール電化の方が良かった」とならないようにご注意ください。

その他の情報については、以下のページに記載しています。

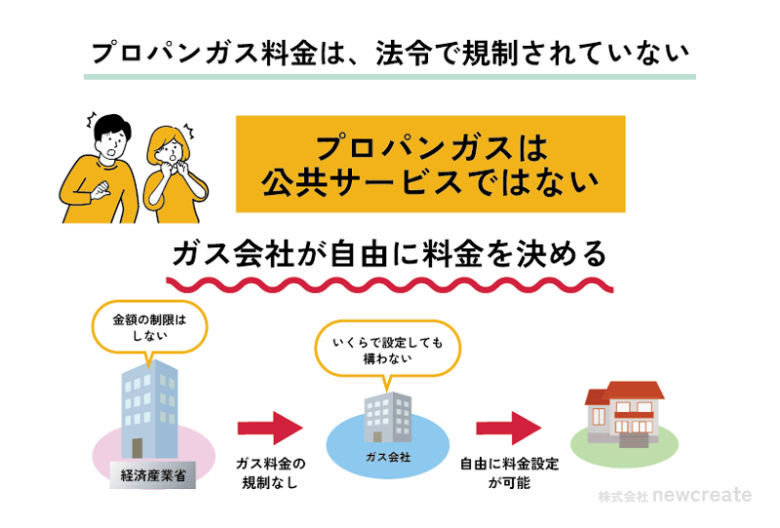

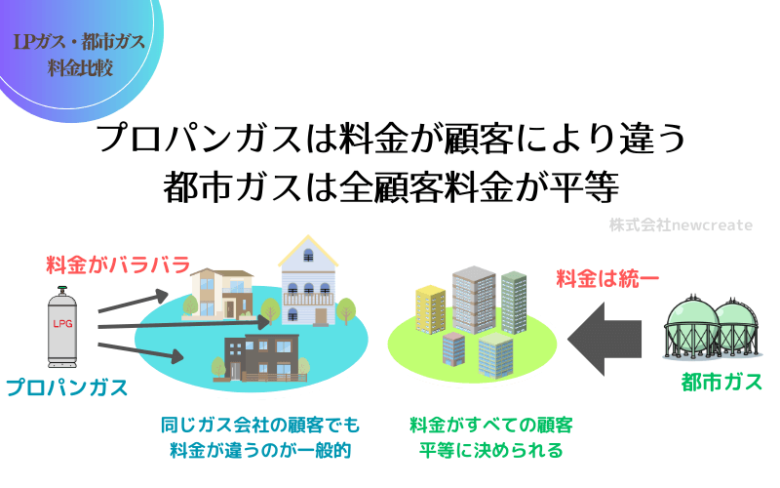

プロパンガスは自由料金制

都市ガス会社は、日本全国で約200社あります。一方でプロパンガス会社は、1万数千社ありそれぞれ異なる料金体系で供給しています。

会社数が桁違いで異なる上、プロパンガスと都市ガスでは、料金について決定的な違いがあります。

都市ガスでも割引プランの適用があるほか、地域によって料金設定が異なることもあるのですが、基本的に平等な条件に基づいてガス料金が決められます。

参照(外部サイト):東京ガスの料金表

当たり前じゃないかと感じる方もいるでしょう。ただプロパンガス(LPガス)の場合、そうではありません。

同じガス会社が供給している建物であっても、料金設定が違う可能性があるのです。

LPガスは、公共サービスではなく自由料金制であるため、このような料金設定方法が認められています。

料金プランを決める基準に関して明確でないことも多く、実質的にガス会社の一存によって決められている状態です。

「プロパンガス料金は不透明」と言われているのは、このような仕組みになっているからなのです。

一人暮らしのプロパンガス料金は戸建よりも高い

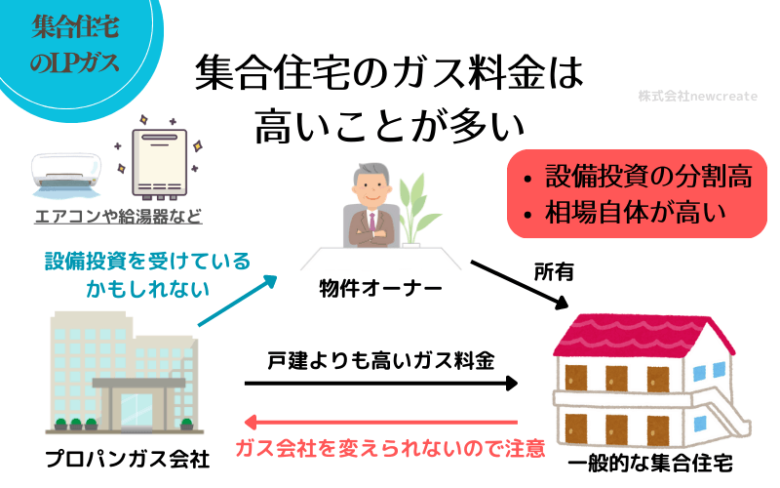

ほとんどのガス会社では、戸建住宅よりも集合住宅の方が料金を高く設定しています。

一人暮らしだから高いというよりも、集合住宅だから高いのです。

主な理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 集合住宅は相場自体が高い

- 料金が規制されていない

- 物件オーナーに対する設備投資の影響

集合住宅のプロパンガス料金は相場が高い

集合住宅のプロパンガス料金は、そもそも相場自体が戸建住宅よりも高くなっています。

- 入居者がガス会社を変えられないため、他社に変更されるリスクが低い(安くする必要がない)

- ガス代を滞納する可能性が戸建住宅よりも高い(一戸建ての顧客よりも諸経費がかかる)

- 転居の可能性が戸建住宅よりも高い

一例ですが、このような事情があり単価を高く設定していると推測できます。

オーナーに対する設備投資

以前は、ガス会社から顧客(物件オーナー)に対する特典の付与などの自由が許されていました。2024年7月に省令改正があり、現在では顧客に対する利益供与の契約を新たに結ぶことは禁止されています。

ただ省令改正以前に結んだ契約は無効ではないため、現在でもオーナーが設備投資を受けている物件はあります。

オーナーとしては本来、修理や交換の度に費用を支払わなければならないのです。

このような設備費用を「オーナーに代わりガス会社が負担するサービス」がプロパンガス業界では一般的に行われていました。

- サービスを受けることでオーナーとしては、費用負担を少なくできます。

- ガス会社としては、設備費用を負担する代わりにその建物にガスを供給できます。

設備投資をした場合、ガス会社としては投資した費用をガス料金で回収することになります。

つまり「設備投資していない建物」よりも「設備投資を受けている建物」の方が、料金が高く設定されることが多いのです。

実際に設備投資を受けていない物件でも、高値になっている事例は多くあります。

ただ設備投資をしている建物に対しては、ガス会社が料金を高く設定せざるを得ない状況であることは間違いありません。ガス会社としては、投資した費用をガス料金で回収するしか術がないからです。

オーナーに対する設備投資が入居者のガス料金高騰の理由になっている物件が多いことも事実なのです。

持主であるオーナー(強者)が利益を受けて、借主である入居者(弱者)がそのしわ寄せを受けているという図式が成り立っていると見ることができます。

これは借主にとっては対策することが難しく、理不尽とも考えられるでしょう。

上記した通り2024年7月以降は「新たに設備投資の契約を結ぶこと」は法令で禁止されています。

設備投資に対する法規制

オーナーに対する利益供与の影響で入居者のガス料金が高くなることが問題視され、2024年7月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。

この法改正によりガス会社からオーナーに対する設備投資がほぼ禁止されました。2024年7月以後は、設備投資ができなくなっています。

ただ法改正以前に設備投資契約を結んでいる場合には、その契約が有効とされます。

新たに設備投資の契約を結ぶことは禁止ですが、改正前の契約が無効になるのではありません。

設備投資の料金を明示する動き

その他にも、経済産業省のLPガスに関するワーキンググループ(有識者会議のようなもの)では、LPガス販売事業者に料金を明示させることが決められました。

「基本料金△△円」「単価××円」「設備料金〇〇円」という表記があれば、利用者は「オーナーが設備投資を受けているから、〇〇円高くされている」ことがわかるようになります。

⇒経済産業省の参考資料

2024年7月に発布された省令改正では、その他にも集合住宅の入居者に関する規制を強化しています。経済産業省から発布された改正ガイドラインPDF。⇒ガイドラインを見る

ただし上記の法改正では「ガス料金を〇〇円以下に抑えなければならない」など、金額に関して直接的に制限しているのではありません。

法令改正によりどこまでガス料金を下げることに効果があるのかは未知数です。

基本料金だけで2000円以上も

集合住宅では、1㎥あたりの単価はもちろん、基本料金も高めに設定される傾向が強くあります。

ただ集合住宅の場合、2000円以上に設定されることも珍しくありません。ガス会社によっては、基本料金を2500円(税抜)に設定していることもあります。

参照:基本料金の解説

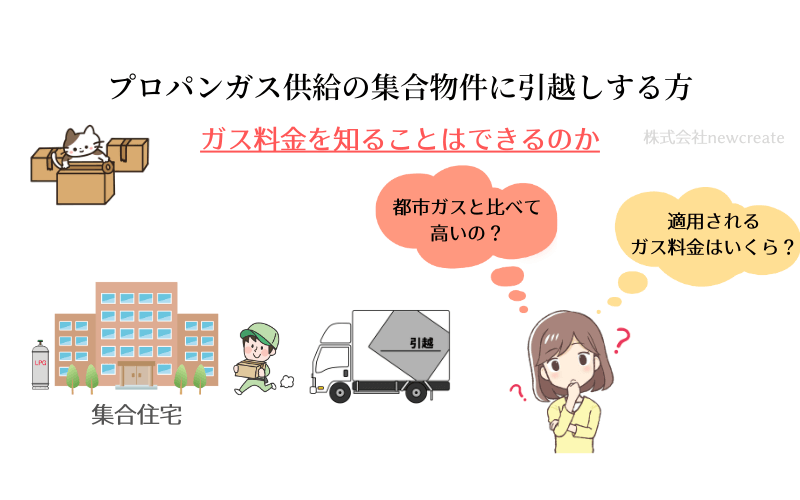

プロパンガス供給物件にこれから引越す方

これからプロパンガス(LPガス)の物件に引越す予定の方、現在部屋探しをしている方も多くいらっしゃるかと思います。

またプロパンガス供給の建物であっても、料金が安く抑えられている物件もあります。絶対に高いと決まっている訳ではありません。

これは都市ガスよりもプロパンガスの方が、ガス料金が高いことを加味して家賃設定していることが一つの要因になっています。

プロパンガス料金を引っ越し前に知る

プロパンガス料金の問題は、法外に高く設定される物件があるという点です。

もしも賃貸契約する前に適用される基本料金や単価を知ることができれば、仮に金額が高かったとしてもトラブルになることは少ないでしょう。

都市ガスや電気は、料金設定が公平である上、事前に料金設定を知ることは容易です。

⇒改正ガイドライン

※3ページ目の(2)「賃貸集合住宅等の入居希望者に対するLPガス料金等の情報提供」を参照

改正ガイドラインでは、LPガス会社や管理会社に対して「消費者がガス料金を事前に知った上で入居できるよう情報提供すること」が求められています。

事前にその物件に適用される料金が知らされるので「高いからこの物件を借りるのはやめる」ことができるようになったのです。

プロパンガスの物件に入居する方は、支払うガス代を想定した上で賃貸契約を結ぶかどうか判断しましょう。

ガス会社の標準料金を見る

料金の事前通知が義務化されましたが、緊急連絡先の確認なども含めて、建物に供給しているガス会社のホームページも確認しておきましょう。

多くのLPガス事業者は、ホームページ上で「標準的に適用される料金」を掲載しています。

自社のウェブサイトがある事業者であれば、多くは標準料金を掲載しています。

企業によっては、「集合住宅の標準料金」を掲載していることもあります。

ただし「必ず標準料金が適用される」のではありません。前項で記載した通り、実際に適用される金額は、不動産管理会社などから提示されます。

入居時の保証金支払い

ガス料金ではありませんが、集合住宅へ入居する際、ガス会社から保証金を求められることが多々あります。

特に賃貸の集合住宅では、プロパンガス会社から保証金を求められることが一般的。これから引越しする方は、最初に1~2万円程度の金額が保証金として求められる可能性があります。

参照:保証金の解説

都市ガス料金の方が透明性が高い

住まいを決める際には、家賃はもちろん築年数や間取りなど様々な要素で選ぶことになるでしょう。

仮に「ガス料金のみ」を比べた場合、都市ガスの方が透明性が高く料金面では安心できるのは間違いありません。

プロパンガス料金は、都市ガスよりも月額で数千円高くなるという前提で部屋探しすることをお勧めいたします。

基本的に集合住宅では、都市ガスの方がプロパンガスよりも安いのですが、詳しくは別ページで解説していますのでご覧ください。

参照:プロパンガスと都市ガスの料金比較

プロパンガス供給物件に一人暮らしの方

すでにプロパンガス供給物件に一人住まいで、ガス代が高くて困っている方もいるかと思います。

ガス会社を選べないことを上述しましたが、ガス代を安くすることはできるのでしょうか?

一人暮らしでプロパンガス料金を節約する

すでにプロパンガス供給物件にお住まいで「ガス代が高くてどうしようもない」と悩んでいる方は多くいらっしゃるでしょう。

- ガス会社と交渉する

- ガス会社を変えてもらう

- ガスを使う量を減らす

- 引越す

ガス会社と交渉して安くしてもらう

プロパンガス料金は、自由料金制です。

絶対ではありませんが、「本当はもっと安くすることができるにも関わらず、高めの設定をしている」ことが多いのです。

入居者自身がガス会社と交渉することは、もっとも簡単にできる節約方法です。

実際に交渉で料金が下がるどうかは状況次第なのですが、契約中のガス会社に電話して「基本料金や単価を安くできないか」と尋ねてみるのはお勧めの方法です。

オーナーにガス会社を変えてもらう

集合住宅のプロパンガスは、一部屋だけガス会社を変えることはできません。つまり入居者の意思では、ガス会社を変更して料金を安くすることができないのです。

それを良いことに、ぼったくり状態の料金設定をされている建物は少なくありません。一方でできる限りの安値で設定されている建物も中にはあります。

状況にもよりますが、管理会社やオーナーがガス会社と交渉してくれるまたは、ガス会社の変更を検討してくれるかもしれません。

一緒に連絡することで、「困っている入居者が多い」「改善しなければならない」と伝わる可能性が高いと考えられます。

ガスを使う量を減らす

シンプルに「ガスをなるべく使わない」ことも節約方法の一つです。

相談いただいた中には、「プロパンガス料金が高いから契約していない」という方もいました。

ただしその場合、事故などのトラブルが発生した際にすべて自己責任になりかねないので十分に注意が必要です。物件によっては、カセットコンロの使用を禁止していることもあるでしょう。

ガスを契約しなければ基本料金がかかりませんので、節約方法の一つとしては考えられるかもしれません。

ガスを契約するにしても、毎日お風呂を沸かして入るよりも、シャワーのみで済ませる方が使用量を抑えることができます。

ただガスを契約しないのは、不便であることは間違いありません。できれば上述した交渉やガス会社の変更を優先して検討するべきでしょう。

プロパンガス供給でない建物に引越す

単純にプロパンガス供給でない建物に引越すという考えもあります。

引越す余力がある方でガス代が高いことにどうしても納得できない方は、プロパンガス物件をあきらめて他のエネルギー供給の建物に引越すのも一つの方法です。

また戸建住宅のプロパンガス物件に引越すことも選択肢として考えられます。持ち家の戸建住宅であれば、ガス会社を選んで安くすることができます。

一人暮らしのプロパンガスについてQ&A

一人暮らしの平均的なプロパンガス使用量はどのくらいですか?

一人暮らしの平均的なプロパンガス使用量は、月に約3〜10m³程度です。使用するガス機器のほか、季節や生活スタイルによって変動します。

一人暮らしのプロパンガス料金の相場は、いくらくらいですか?

コンロのみの使用で3,000円〜5,000円程度、給湯もガスのお宅では5,000円〜10,000円程度です。ただし環境によって左右されるので、目安としてご覧ください。

プロパンガスと都市ガスの料金の違いは何ですか?

都市ガスは、物件に関わらず料金体系が統一されています。一方でプロパンガスは、物件ごとに適用される料金が異なります。一般的にプロパンガス料金は、都市ガスと比べて割高です。

都市ガスの方が良いのでしょうか?

料金のみで考えた場合、都市ガスの方が安く収まる可能性が高いでしょう。ただプロパンガスでも安く抑えられている建物はあります。またプロパンガスにも災害に強い、火力が高い、排出する温室効果ガス量が少ないなどのメリットがあります。

引越し先で適用されるプロパンガス料金がいくらか調べる方法はありますか?

最も確実な方法は、物件を管理している不動産会社やオーナーに基本料金と1㎥あたりの単価を尋ねることです。またはガス会社が判明している場合には、直接問い合わせる方法もあります。

プロパンガスの料金を節約するコツはありますか?

節約のコツは、お湯の使用を控える、湯船の利用を控えるなどがあります。その他、保温性の高い鍋の使用することも有効です。

プロパンガス料金が高くて困っているのですが、どうすればよいですか?

まずは明細を確認し、他社の料金と比較することをおすすめします。金額差が大きかった場合には、ガス会社と交渉するか、オーナーや管理会社に伝えてガス会社を変更してもらうことを検討してください。

一人暮らしでは、プロパンガス会社を変更することができないのですか?

一人暮らしかどうかに関わらず集合住宅では、例外を除き一部屋だけプロパンガス会社を変更することはできません。所有者の意思で建物ごと契約を変更することになります。

プロパンガスの料金は、地域によってどのくらい差がありますか?

プロパンガス料金は、地域によって大きく異なることがあります。都市部と地方、また同じ都道府県内でも地域によって最大で2倍程度の差が生じることもあります。戸建住宅か集合住宅かによっても相場金額が異なります。

プロパンガスの基本料金とは何ですか?

基本料金は、ガスの使用量に関わらず毎月固定で発生する料金です。設備維持費や保安管理費などが含まれています。

プロパンガスの料金は季節によって変動しますか?

一般的に冬季は給湯の使用増加により料金が高くなり、夏季は比較的低くなる傾向があります。

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報