カーボンニュートラルという言葉は近年、頻繁に使用されるようになりました。

環境に関するニュースなどで耳にしたことがある方が多いかと思います。

このページでは、カーボンニュートラルの意味や使用されるようになった背景などを解説しています。

目次

カーボンニュートラルとは

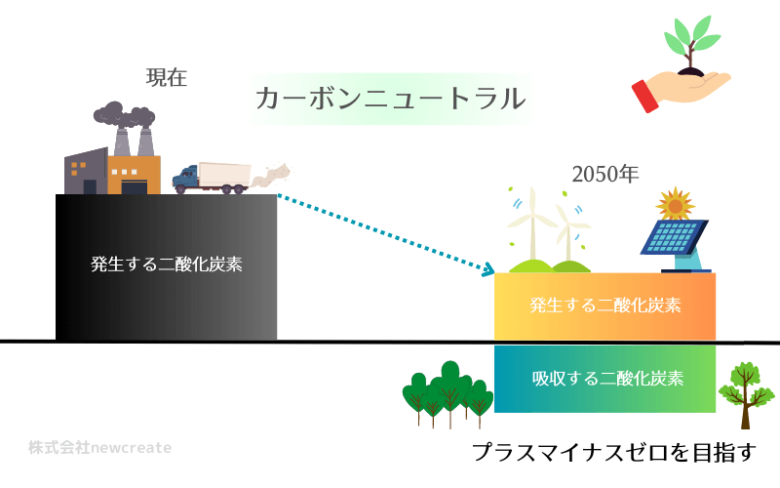

カーボンニュートラルとは、英語で「carbon neutrality」といいます。

「carbon(炭素)」を「neutrality(中立)」にする、直訳すると炭素を中立にする。意味としては「排出される二酸化炭素などの温室効果ガスを実質ゼロ(中和する)にしましょう」という目的で使用される環境用語です。

最近では「脱炭素」という言葉も多用されますが、こちらも「温室効果ガスの実質ゼロを目指す」ことを指しますので、意味合いとしてはカーボンニュートラルと同じです。

日本政府がカーボンニュートラルを目指すことを宣言

日本政府は2020年10月、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」、つまりカーボンニュートラルを目指すことを公式に宣言しました。

「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」のは、二酸化炭素に代表される温室効果ガスの「排出量」から、植林などの活動による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味します。

これはあくまでも人為的なものに限られています。

例えば動物が呼吸する際に排出する二酸化炭素など、人為的ではないものは除外されます。同様に人為的に植えたものではない、昔からある森林などは吸収量のカウントから除外されます。

近年では、エネルギーや環境関連のニュースで、カーボンニュートラルというフレーズを聞く機会が増えています。世界中のエネルギー事情は、今後20~30年で大きく変革することになるでしょう。

参考:カーボンニュートラルとは? わかりやすく解説|アスグリ

なぜカーボンニュートラルを目指すのか?

日本では、昭和期から現在にかけて工業化が進んでおり、それに伴いテクノロジーも飛躍的に発展しています。

地球全体で見てもその流れは同じで、特に21世紀に入って以降は、それまで発展途上と言われていた国々でも工業化が加速度的に進んでいる状況です。

ただ世界中の工業化が進み便利な世の中になる一方、様々な気象災害が発生している現実もあります。皆さんもニュースで記録的豪雨、記録的猛暑などという言葉を耳にする機会が増えていないでしょうか?

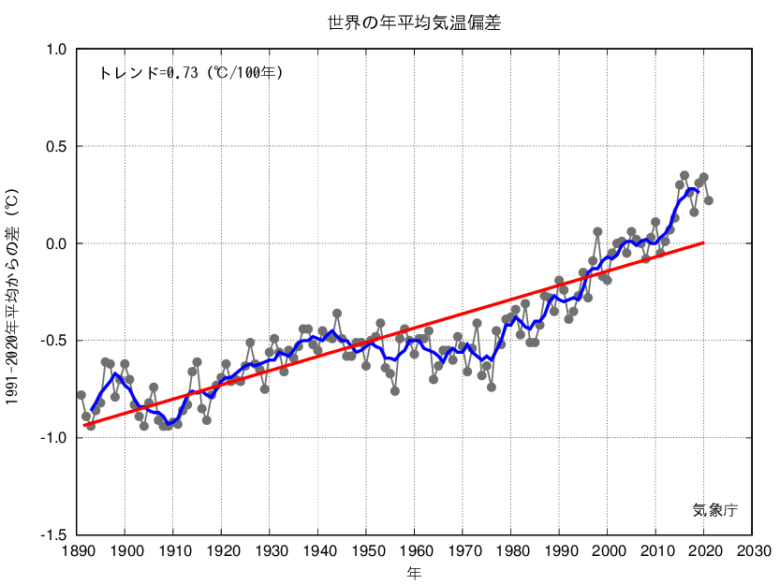

地球の平均気温が上昇している

気象災害が発生する主な要因として、気温の上昇が挙げられています。

世界の平均気温は、2020年時点で100年前と比べて約1.1℃上昇したことが示されています。

気象災害に関しては、日本国内だけではなく、世界中で様々な災害が発生しています。海外のニュースで、海面上昇や永久凍土の融解などを目にした機会があるかと思います。

その他にも、自然災害や生態系への影響、水資源や健康問題など、気温上昇によってもたらされる影響は極めて大きいことが指摘されています。

このままの状況が進むと、人類をはじめ生物にとっての生存基盤を揺るがす大きな問題へと拡大する懸念から、世界中の人々が環境問題に真剣に取り組む方向性が示されることになりました。

世界中の国々をまとめるのは困難な作業ですが、2015年に「パリ協定」が採択されたことにより、世界共通の目標として明確に意思が示されたのです。

パリ協定でカーボンニュートラルが世界共通認識に

2015年のパリ協定では、このような目標が掲げられました。

世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(2℃目標)

今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること

2015年パリ協定

これにより「カーボンニュートラル」を目指すことが、世界の共通目標として認識されることになったのです。

多くの国でカーボンニュートラルを目指している

「世界中のすべての国」がカーボンニュートラルを目指しているのではありませんが、少なくとも150以上の国や地域の共通目標として掲げられています。

もちろん2015年以前から環境問題は、取り組まなければならない課題とされていました。日本国内でも、昭和期から二酸化炭素排出や公害など、環境に対する取り組みは進められています。

ただ国としても、明確な理由や指標がなければ自治体や企業、国民に対して活動を強いる訳にはいきません。

2015年にパリ協定が採択されたことにより、少なくとも主要国の間では、カーボンニュートラルが共通認識とされることになったのです。

5年後の2020年には、日本政府がカーボンニュートラルを目指す意思表示を明確に示したことで、日本国内でも環境に対する取り組みが活発化することになりました。

カーボンニュートラルを目指す活動

カーボンニュートラルを目指すことが示されて、具体的にはなにが変わったのでしょうか。

生物が生きるには、呼吸しなければなりません。私たちは呼吸することにより、酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すのです。人間をはじめとして、生物が生きていく上で二酸化炭素は絶対に排出してしまうものです。

また社会生活を営む上でも同様のことが言えます。

自宅や会社、お店で暖房や冷房を使う、明かりをつける、お湯を沸かす、車を走らせる、このような日常の行為により、意識していなかったとしても二酸化炭素は排出されています。

これをゼロにすることは不可能であり、カーボンニュートラルとは「実質的にゼロ」にしましょうという意味です。

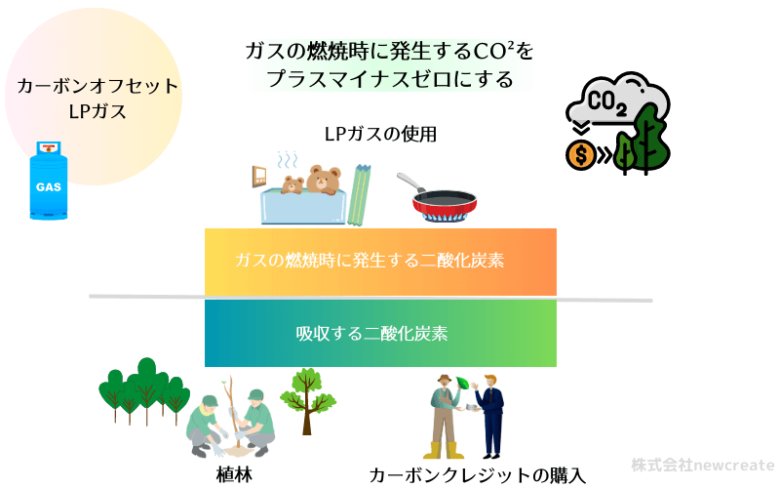

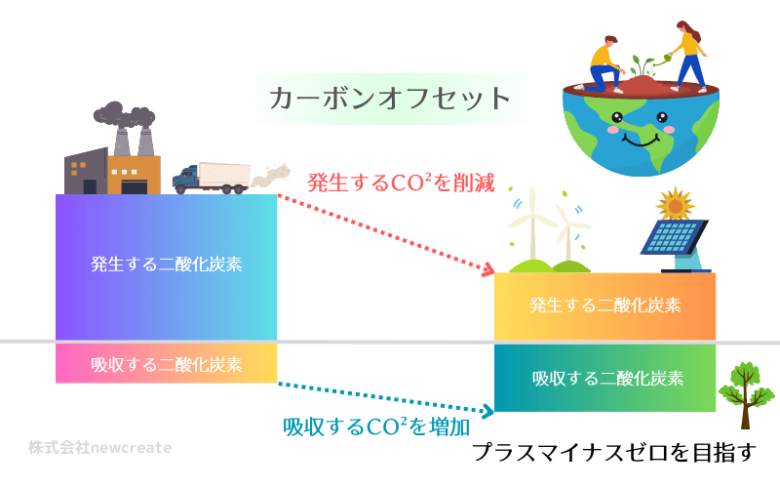

似ている言葉でカーボンオフセットという言葉があります。意味合いとしては非常に似ていますが、カーボンニュートラルは状態を指すのに対し、カーボンオフセットは活動を指しています。

温室効果ガス排出量を削減する取り組み

カーボンニュートラルを実現するため、まず排出される温室効果ガス自体を少なくする取り組みが盛んに進められています。

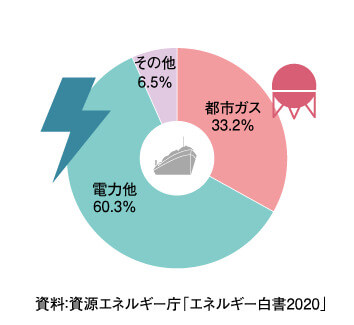

温室効果ガスの排出を削減するために、最も重要なウェイトを占めるのがエネルギーの分野です。

つまり「温室効果ガスの排出を削減する」ことは、「二酸化炭素の排出を削減する」活動とも言えるのです。

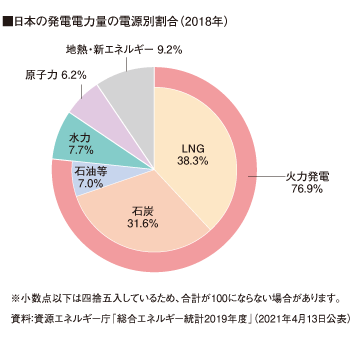

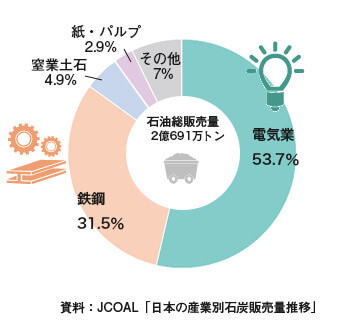

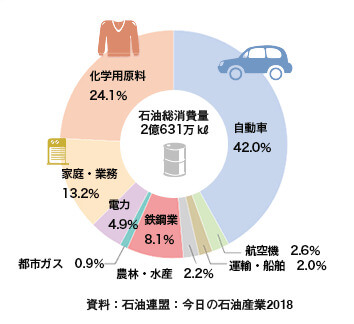

二酸化炭素は、石炭や石油、天然ガス(LNG)が燃焼した際に多く排出されます。これらは「化石燃料」と呼ばれるもので、地球上に存在している資源を採掘して燃料源としています。

つまり「電気を生み出すため」に石炭がたくさん使われているのです。

またLP(プロパン)ガスの原料であるプロパンやブタンは、主に石油を精製してガソリンや灯油を作り出す際に生まれる副産物です。石油とプロパンガスは密接に関わっているのです。

一般的に使用されるプロパンガスも「化石燃料を使用している」のです。

「天然ガス=都市ガスの原料」というイメージが強いかもしれませんが、発電用途としての役割の方が大きいのです。

尚、天然ガスの燃焼による発電は、石炭や石油よりも温室効果ガスの排出が少ないという特徴があります。

簡単に化石燃料の用途の概要を記載しましたが、人々が使用する電気やガスを生み出すために化石燃料が使用されてきたということがおわかりいただけたかと思います。

つまり温室効果ガスは、人間が電気やガスを使うため、ガソリン車を運転したりする際に多く排出されているのです。

省エネ運動

排出される温室効果ガスを少なくする活動として、まず省エネが挙げられます。

そもそも「電気やガスを使う量を少なくしましょう」という取り組みです。

これは、人為的な節電や節ガスも含まれています。必要以上に電気やガスを使用しないことは大切ですが、温室効果ガスの排出を抑える効果としては限界があるでしょう。

電気ではエコキュート、ガスではエコジョーズやエネファームなど最先端の機器が続々と開発されています。

これらの機器は、高効率で熱を生み出すことができるだけでなく、廃熱を利用して熱を生み出すなど様々な性能を備えており、省エネに大きく貢献しています。

また自動車分野では、二酸化炭素の排出量を抑えることができるハイブリッド車や、ガソリンを使用しないEV車(電気自動車)が続々と開発されています。

特にEV車は、電気をエネルギーとしているため、少なくとも車から発生する二酸化炭素をゼロにすることができます。

脱化石燃料(化石燃料を使わない)

省エネの活動が進められると同時に、化石燃料を使用せずにエネルギーを生み出す研究が並行して進められています。

一般的には再生可能エネルギーと呼ばれるもので、「自然界にあるものによって補充されるエネルギー」の総称です。

一般的に委は、太陽光発電や風力発電が広く知られています。

日本国内では、風力発電はやや不向きですが、太陽光発電は一般家庭でも広く採用されている再生可能エネルギーです。石炭や天然ガスなどを使用しなくても、太陽光によって電気を生み出すことができる仕組みです。

再生可能エネルギーの定義は広いですが、その他にも地熱発電やバイオマス発電(バイオエネルギー)も再生可能エネルギーに含まれています。

原料となるものは多岐にわたりますが、廃材などの木材やサトウキビなどからつくりだしたバイオ燃料、生ごみや汚泥・生物の排泄物などから生み出されるバイオガスなどが「バイオマス燃料」として発電に利用されています。

さらに最先端の研究では、グリーン水素やブルー水素、ブルーアンモニアに代表される「温室効果をゼロにする(二酸化炭素を排出しない)」次世代のエネルギー開発も盛んに進められています。

このように化石燃料に頼ることなくエネルギーを生み出す方法が、世界中で研究されているのです。

この研究が進むことで、カーボンニュートラルに近づくのはもちろん、化石資源に乏しい日本のエネルギーに対する関わり方も大きく変わることになるでしょう。

温室効果ガス吸収量を増加する取り組み

一方で温室効果ガスの吸収量を増やす取り組みも重要です。

「排出量をゼロ」にすることは不可能であり、目指すのは「実質的にゼロ」にすることです。

人為的に排出された分の温室効果ガスを100%吸収できる環境を人為的につくる取り組みが進められているのです。

吸収量を増やす取り組みというのは、基本的には森林を増やすことと同義です。

森林、つまり樹木を増やすことで二酸化炭素の吸収量を増やすことを目的としています。

ご存知の通り、樹木は光合成により二酸化炭素を吸収し、同時に酸素と炭素を発生させながら成長します。少なくとも現在のテクノロジーでは、光合成以上の効率で二酸化炭素を吸収するシステムを作り出すことは不可能です。

二酸化炭素の吸収量を増やすためには、森林を増やすという手段が最も効率的なのです。普段、中々目にする機会がないかもしれませんが、現在世界中で植林や森林保護の活動が盛んに行われています。

カーボンクレジット制度

それでは、実際に排出される温室効果ガスが実質ゼロになっているかどうかについては、カーボンクレジットと呼ばれる排出権を発行することにより管理されています。

日本国内では、国が認証するカーボンクレジット制度「J-クレジット制度」が2013年にスタートしています。

参照:カーボンクレジットの解説

ガス業界のカーボンニュートラル

カーボンニュートラルと密接に関わっているガス業界ですが、どのような動きがあるのでしょうか。

国内のガス業界では、積極的にカーボンニュートラルへの取り組みを進める企業が増えています。

もちろん企業が供給する都市ガスのすべてを突然カーボンニュートラル化することは不可能ですので、徐々に導入する量を増やしていくことになるでしょう。

プロパンガス業界においても、大手企業内でカーボンニュートラルLPガス(CNLPG)やカーボンオフセットLPガス(COLPG)を導入する動きが見られます。

2022年には、プロパンガス元売りのENEOSグローブ、ジクシス、アストモスエネルギーがCNLPGの販売を開始しています。また卸や小売大手の岩谷産業やサイサンも同様にCOLPGの供給を開始しました。

カーボンニュートラルガスの方が高い

基本的な考え方として、通常の化石燃料から採掘されるLPガスよりも、CNLPGやCOLPGの方が仕入れ値は高くなります。

零細企業においては、供給するガスを積極的にカーボンニュートラル化することは難しいかもしれません。今後、プロパンガス業界では、零細企業が生き残るのはさらに難しい情勢になっていくでしょう。

現在のプロパンガス業界は、料金の不透明さや不必要に高いことが問題視されています。

今後、業界全体がカーボンニュートラル化を目指すにあたり、各社がどのような料金体系を採用してどのようにサービス展開していくのか注目されます。

カーボンニュートラルに関するQ&A

カーボンニュートラルとは何ですか?

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにする取り組みのことです。世界の多くの国で、排出される温室効果ガスを削減したり、森林の植林などで吸収することにより、全体の排出量をゼロにすることを目指しています。

なぜカーボンニュートラルが重要なのですか?

気候変動を抑えるために、温室効果ガスの排出を減らすことが必要とされています。カーボンニュートラルは、地球温暖化を防ぐための重要な対策として位置づけられています。

カーボンニュートラルは個人でもできますか?

はい、個人でもカーボンニュートラルを実践できます。エネルギー効率の高い家電製品を使用すること、再生可能エネルギーを利用すること、エネルギー消費をなるべく抑えること、植林プロジェクトに参加するなど、さまざまな方法で貢献が可能です。

カーボンニュートラル達成には、どれくらいの期間がかかりますか?

カーボンニュートラル達成までの期間は、国や業界によって異なりますが、世界的には2050年までに達成を目指す動きが強まっています。

カーボンニュートラルは、日本も目指しているのですか?

はい、日本政府は2020年10月に「2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すこと」を公式に発表しています。

カーボンニュートラルは、すべての国々が目指しているのですか?

2024年時点では、150カ国以上がカーボンニュートラルを目指すことを表明していますが、世界中のすべての国ではありません。

将来的には、カーボンニュートラルが実現するのですか?

世界の国々の取り組みによるでしょう。特に中国をはじめとしてアメリカ、インド、EUなど、CO2排出量が多い国の動向がカギを握っています。

カーボンニュートラルを目指すことは、本当に地球にとって良いことなのですか?

カーボンニュートラルの取り組みを疑問視する声はあります。ただ少なくとも、人々が地球上にある自然を大切にする考え方は素晴らしいと言えるでしょう。

参考:脱炭素は意味ない?カーボンニュートラルは本当に必要かについて解説 |株式会社メンテル

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報