プロパンガス業界には、「NG会社」という業界用語があります。

NG会社とは、「お互いの顧客を奪い合わない」という提携関係(のようなもの)にある企業間の関係を指します。

このページでは、プロパンガス会社の「切り替えを行わない慣習」について解説しています。

目次

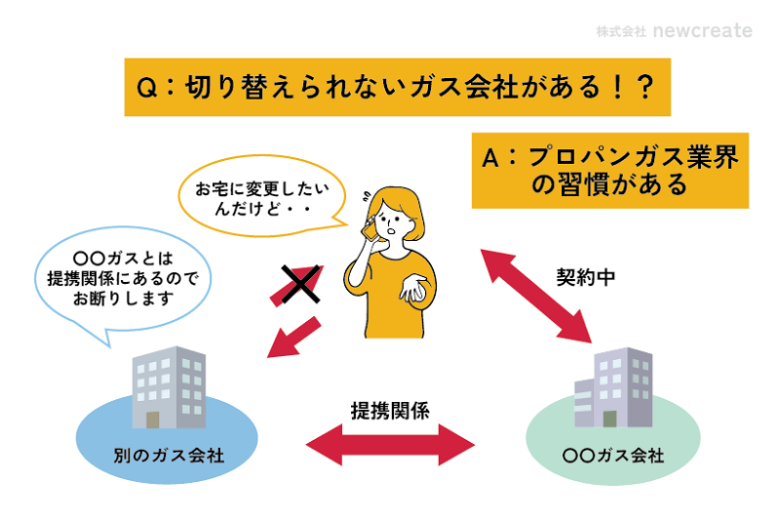

切り替えられないガス会社がある?

「切り替えられない」とはどのようなことを言うのか、例を挙げて説明します。

A社とB社が逆になったとしても同様です。

プロパンガスの業界では、このようなことが慣習として現在でも通常に行われています。

プロパンガス会社は営利企業ですから、1人でも多くお客さんが欲しいはずなのに、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

NG会社の仕組みがある理由

プロパンガス会社がNG会社を指定している理由は様々です。

つまり、相手先企業からお客様を奪わない「理由」が一つに決まっているのではなく、各ケースにおいて異なります。

以下、代表的な例について解説しますが、すべてがこれに当てはまる訳ではありません。

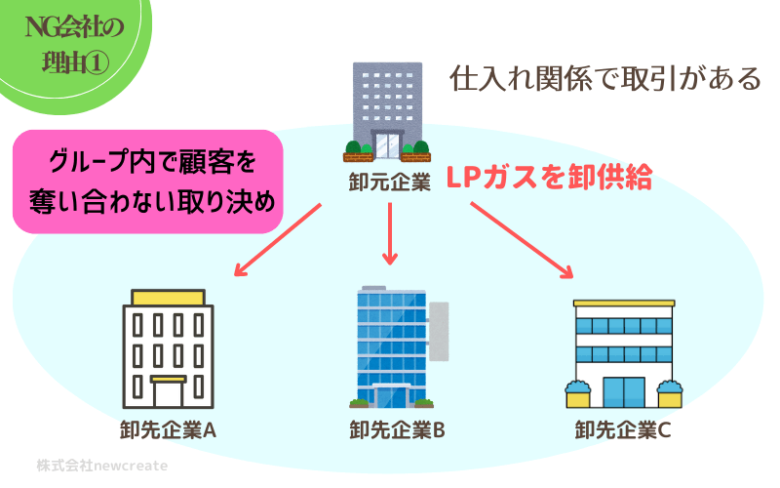

仕入れの段階で取引がある

プロパンガスが消費者のお宅に届くまでに、大きく分けて「元売り」「卸し」「小売り」と、3つの会社を経由することになります。

プロパン(LP)ガスは、主にプロパンとブタンを原料としており、日本国内ではそれらを輸入に頼っています。

卸会社は、それぞれの契約している小売り会社に分配して販売していきます。それを小売り会社がエンドユーザーであるお客様宅へと配送するという流れになります。

ボンベの交換やガス機器のトラブルなど、消費者に応対するのは小売り会社ですので、一般的にはこの小売りの会社が、消費者にとって馴染みがある会社です。

企業によって異なりますが、小売業と卸業両方を行っている事業があったり、ボンベ配送のみを他社に委託している地域があるなど、プロパンガス会社はそれぞれ複雑な関係にあるのです。

A社は卸しを行っているので、B社、C社、D社へとガスを販売しています。

A社にとって、B、C、D社は、ガスを買ってくれるお客様にあたります。A社は、卸と同時に小売り会社として一般家庭にもガスを販売しています。

このような状況で、「B社とガス契約をしているお宅がA社に乗り換えようとした場合」、A社としては「お客様企業のお客様」からお客様は奪えないということになってしまうのです。

NG会社にしている理由としては、上記のような取引上の都合が多くを占めています。

大手企業の多くは、自社で小売りを行うと並行して、地域の小規模事業者へ卸供給も行っています。例えばENEOSグローブやアストモスエネルギー、岩谷産業やサイサンなどは、消費者への小売を行うのと同時に傘下に販売店を抱えています。

傘下の企業は、「〇〇会」というような一つの団体となっており、それらはお互いNG会社となっているのです。

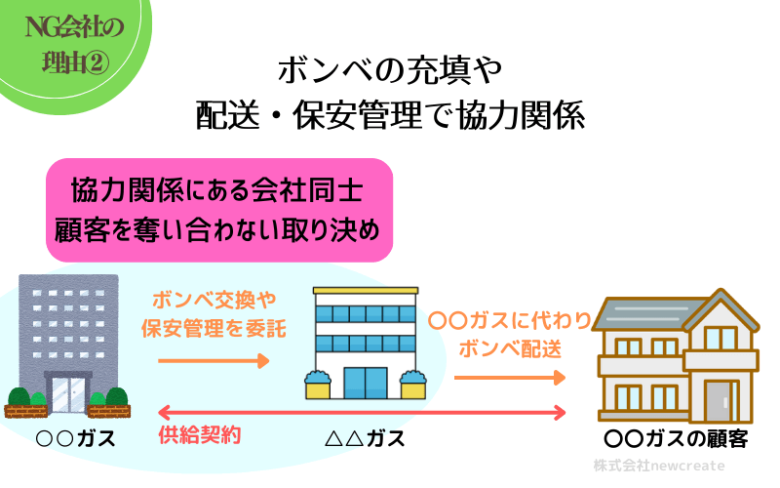

ボンベの配送や充てんで協力関係にある

取引上の理由と似ていますが、他に「ボンベ配送や充てん作業において協力関係にある」ことが挙げられます。

プロパンガスは、ボンベから供給されるサービスです。顧客宅へガスを届けるためには、ボンベを運ばなければなりません。

そのため、どこに住んでいる顧客でも契約して構わないということではなく、「最寄りの営業所から20km以内の場所」(例外で40kmまたは60kmもある)でなければ、契約を結んではいけないと定められているのです。

参照:プロパンガスの保安業務

プロパンガス業界では、ボンベ配送や保安管理の業務を他社に委託することが珍しくありません。

様々な方針の事業者がありますが、例えば自社の営業所の管轄範囲内であれば自社で配送するのですが、距離が届かない顧客と契約する際には、「提携している他社に配送を委託する」というスタンスを取っている企業も多くあります。

またボンベ交換をする際、回収したボンベは中身を充てんしなければなりません。充てん場所の都合で「他社の基地を借りて充てんしている」こともあります。

プロパンガスは、原料を輸入してボンベに充てんする、さらに各消費場所まで配送して届ける必要があるサービスです。その過程をすべて自社のみで完結している企業はなく、各社協力し合いながら業務を行っています。

このように業務上での結びつきが発生しやすい業界であるため、切り替えを行わないという選択が生まれるのです。

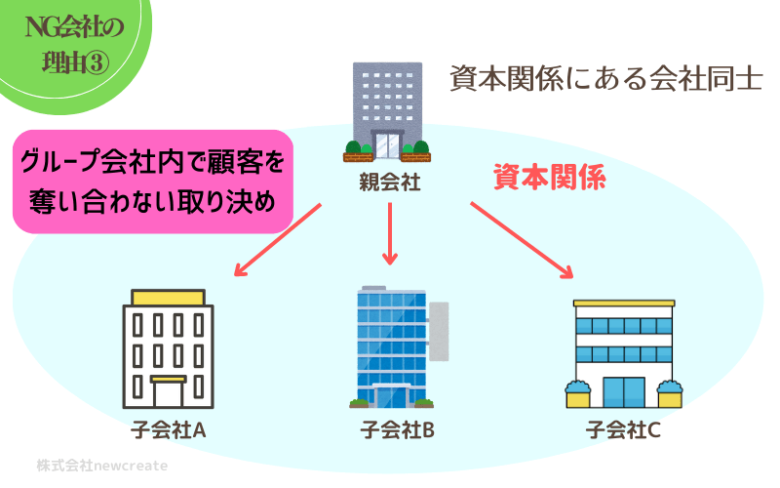

資本関係にある

両社が資本関係にある場合にはNGになってしまいます。

これは、ある意味で仕方がないことかもしれません。グループ内の企業同士でお客様を奪い合っても意味がないということです。

サイサンのグループ会社内で供給区域が重複している場合には、お互いに顧客を奪い合わないよう取り決めされています。

その他の理由

資本関係や仕入れ過程での取引がない会社同士でも、NG会社にしていることがあります。単純に「お互いの縄張りを荒らさない」ということで、不戦協定を結んでいるのです。

プロパンガスの事業者は、数が減っているとはいえ全国で1万7千社ほどあります。

プロパンガス業界は、全体的に古い体質が残っているのですが、一部の小規模事業者の中には、特にその傾向が強くあります。

例えば顧客を奪われた相手先の企業に対して嫌がらせ行為を行うなど、健全な競争を行うという方針ではない事業者が一部存在しています。

これはあくまでも一例ですが、そのような場合には「あの会社は面倒だから、切り替えるのはやめる」という決まりになっていることもあるのです。

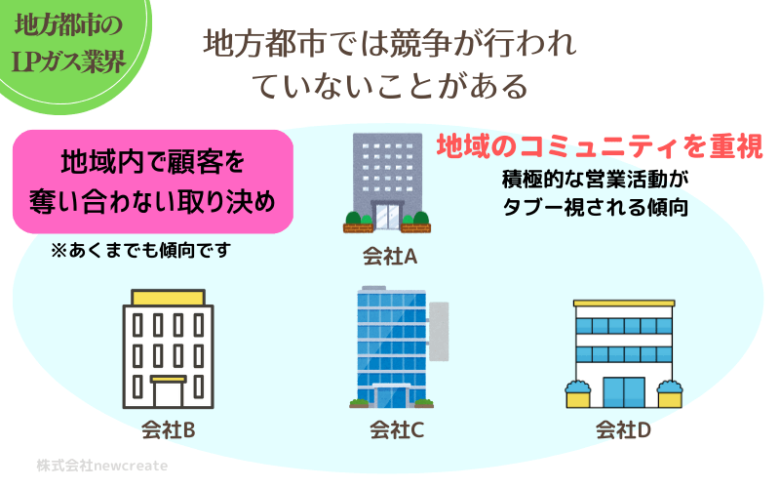

地方都市におけるNG会社

上記は極端な例ですが、それ以外でも企業の上層部同士が話し合って、特に理由がないにも関わらず「お互い争うのはやめておきましょう」という取り決めをしているケースは少なくありません。

この傾向は、需要家数が限られている地方都市において特に顕著です。

そうしたなかで地方の零細企業では、「より良いサービスを提供して顧客数を増やそう」という考えよりも、「今の顧客数を維持したい」という考えになってしまう傾向にあるのです。

実際問題として、大手企業の多くはガスと電気のセット販売やアプリの導入など、様々な顧客向けのサービスを展開しているのに対し、零細企業はそのようなサービス展開が難しく、苦境に立たされているのが現状です。

「少ないパイを奪い合うよりも仲良くやりましょう」という考え方です。つまり積極的に他社の顧客を奪いにいく営業行為がタブー視される風潮があります。

このような状態では、料金競争も行われないため、地方都市のプロパンガス料金は未だ必要以上に高めで推移する傾向が続いてしまっています。

NG会社があるメリットとデメリット

ここまでプロパンガス業界になぜNG会社という決まりがあるのか、理由について解説しました。

それでは、ガス会社が顧客を奪い合わない取り決めを交わすメリットはなんでしょうか。

理由はどうあれ、そもそも相手先企業と波風を立てたくないからNG会社の取り決めを交わす訳ですので、必然的にこの理由が第一に挙げられます。

またそれに付随して、顧客を奪われるリスクが少なくなることもメリットの一つと考えられるでしょう。ただしこれは裏を返せば、新しい顧客を獲得する機会を損失していると捉えることもできます。

NG会社の数を増やすほど顧客を失うリスクが軽減するものの、同時に新しい顧客を獲得するチャンスを逃していると考えられるのです。

基本的に中規模以上の事業者は、新しい顧客を積極的に獲得しようという拡大志向であるのに対し、小規模事業者は成長を見込むことが難しいため、現状維持を望む傾向にあります

NG会社の仕組みがある理由(まとめ)

プロパンガス業界にNG会社がある理由について、これまで解説しました。

上述したのはいずれも、消費者側からしたら直接関わりのない話です。事業者側の都合で契約ができないというのは理不尽に感じる方も多いかと思います。

プロパンガス需要が減少している要因の一つとなっているとも考えられます。

また見方によっては、事業者側の談合により消費者の意思を阻害していると捉えることができるため、自由競争、いわば適正な取引が行われていないと見られても仕方がない状態なのです。

この慣習は、以前からプロパンガス業界で続いているもので、行政の介入などなにか大きなきっかけがない限り、事業者が自発的に無くすことは難しいでしょう。

しかしプロパンガスは、公共サービスではなく、ガス会社の変更に関して法令による規制は受けていません。現状では、仕方がないことだと考えられます。

当社としても、ご契約中のガス会社を伺った上で、その会社をNGとしていないガス会社を選んでご紹介することになります。

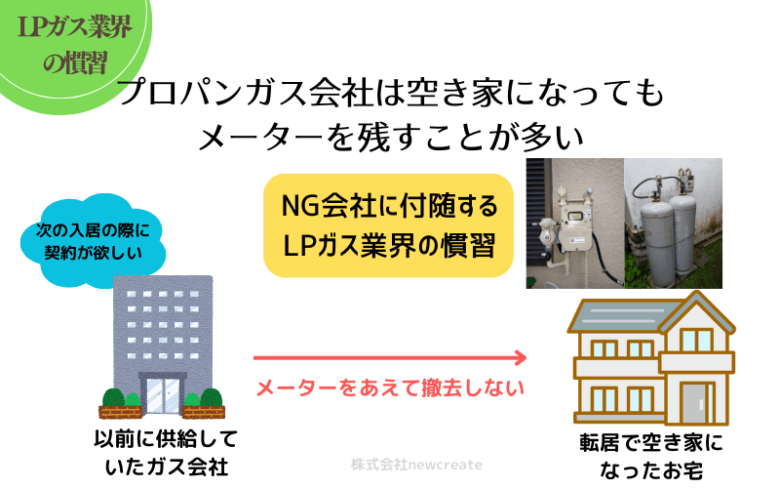

閉栓中の場合

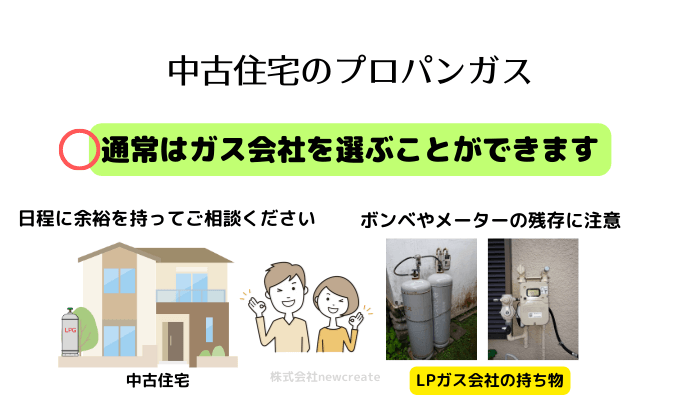

最後に中古住宅を購入されてお引越しされるケースなど、現在ガスが供給されていない物件に関して解説します。

メーターを撤去せずに残しておく理由は、次の入居者が現れた際に契約が欲しいからです。

メーターを残しておくことにより、「〇〇社のメーターが付いている」ということで、選んでもらえる確率が断然上がることになるのです。

さらにメーターを残しておくことにより、NG会社の相手先はその物件には手出しができなくなってしまいます。なおさら自社が供給できる確率が上がります。

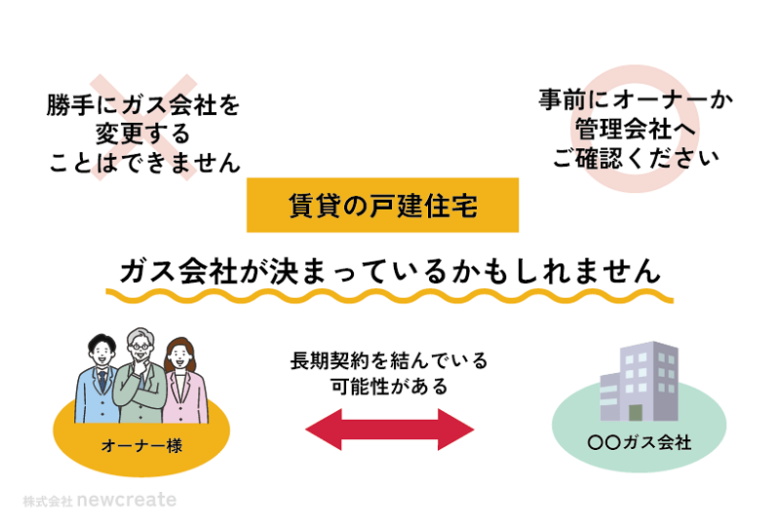

ただ「閉栓中」の場合には、「供給中」の時とはNG会社の認識がやや異なります。

ガスを供給している顧客を奪うのは、正に対立するような行為と捉えられるのに対し、閉栓中の場合には認識が柔らかくなります。

ガス会社の関係値により様々ですが、中には供給中の顧客を奪うのはNGだけど、閉栓中の物件なら切り替えても構わないというケースもあります。

プロパンガスの切り替えは、「前回はNGだったけど、今回は切り替えできる」など、企業同士の関係値や地域の事情などが絡み合い、ケースバイケースで対応が異なることがあります。

個別でのご相談となりますので、ガス会社の切り替えを検討されている方は、一度ご相談ください。