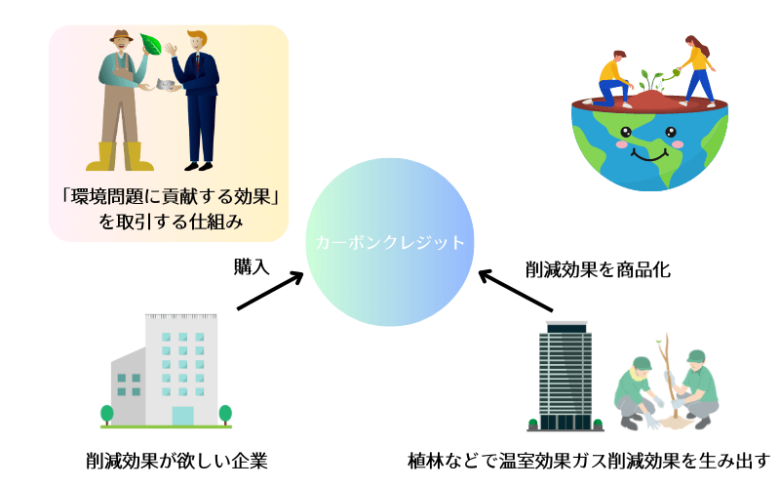

カーボンクレジット(Carbon Credit)とは、企業が森林保護や植林などの活動により「温室効果ガスの排出量を削減、または吸収量を増加した効果」をクレジットとして発行し、他の企業などの団体と取引できるようにした仕組みや、その効果自体を形にしたものを指します。

一方で温室効果ガス削減効果が欲しいB社は、そのカーボンクレジットを購入することができるという仕組みです。

わかりやすく言うならば、二酸化炭素など「温室効果ガスの削減効果」を商品として売買できる仕組みやその効果(商品)自体がカーボンクレジットと呼ばれています。

目次

カーボンクレジットが生まれた背景

カーボンクレジットが誕生した背景には、環境問題への取り組みが大きく影響しています。

2015年にパリ協定が採択され、カーボンニュートラルを目指すことが世界的な指標として示されました。

日本でも2020年に政府から「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」意思が明確に示されています。

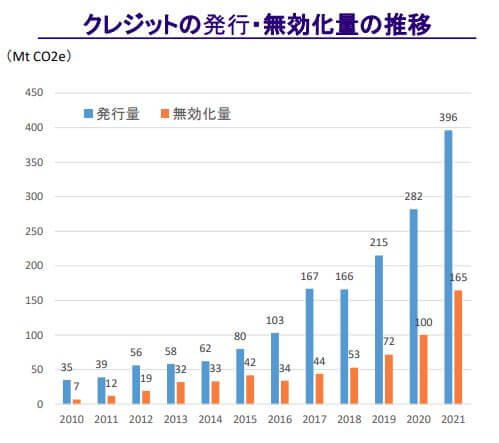

カーボンクレジットの仕組み自体は、それ以前から存在しています。ただ、これらの宣言により世界的に環境問題に取り組む姿勢が明確になったことで、カーボンクレジットの取引量は飛躍的に上昇しています。

カーボンニュートラルを目指す活動を指して、カーボンオフセットという環境用語があります。名称が似ているのですが、カーボンクレジットとはカーボンオフセットの活動において売買されるものです。

カーボンニュートラルを目指す動きが中小企業にまで広がることにより、今後さらに取引量が増加することになるでしょう。

カーボンニュートラル

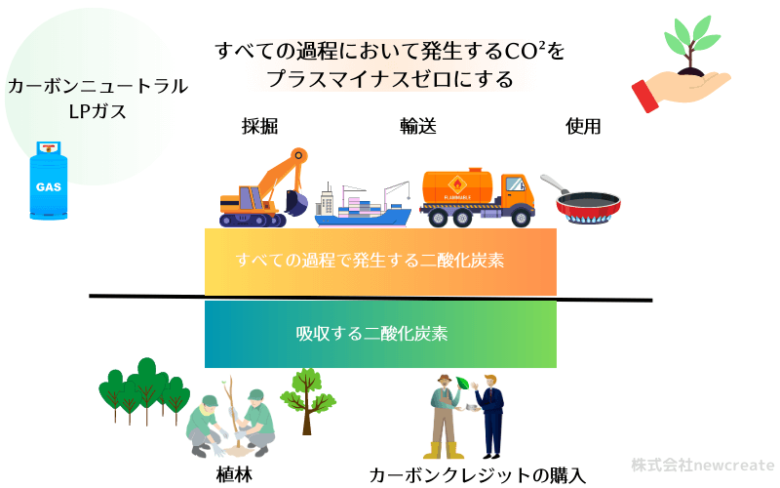

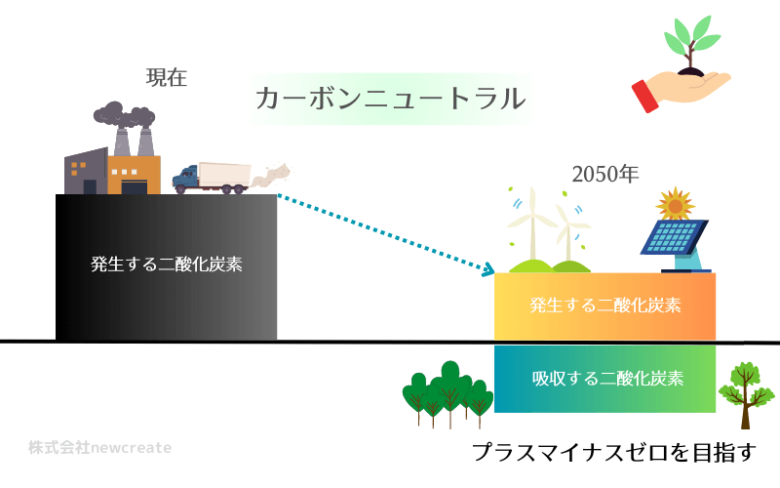

カーボンニュートラルとは、人為的に排出される温室効果ガスの排出量を、人為的な植林などによる吸収量で「実質的にゼロ」にすることを目指す環境用語です。

温室効果ガス排出量の削減と同時に、吸収量を増加させなければ、カーボンニュートラルを実現することはできません。

カーボンクレジットは、吸収量を増加するための活動の一環です。⇒カーボンニュートラルの解説

企業がカーボンクレジットを取引する理由

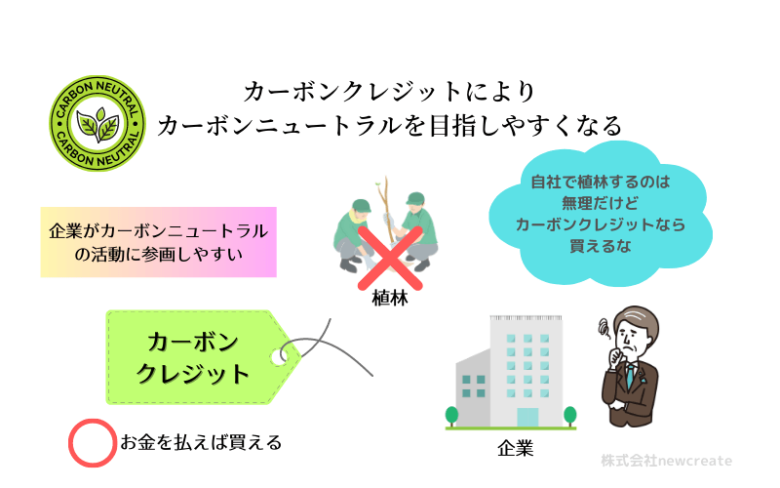

企業などの団体がカーボンニュートラルを目指す際、排出される温室効果ガスを「完全にゼロ」にすることは、実質的に不可能です。

カーボンニュートラルとは、その排出される温室効果ガスを「プラスマイナスゼロにしましょう」という活動です。

カーボンニュートラルを目指す企業は、排出される温室効果ガス分を吸収する活動をしなければならないのです。

もしもそれを自社内で完結するのであれば、土地を購入した上で人員を投入して植林活動などをしなければならないからです。

このような事情からカーボンクレジットという制度が生まれ、多くの企業がカーボンニュートラルを目指すことができる仕組みが整えられたのです。

日本国内のカーボンニュートラルを目指す企業の多くは、このカーボンクレジット制度を利用して排出される温室効果ガスを相殺しています。つまり「吸収量の効果」を購入しているのです。

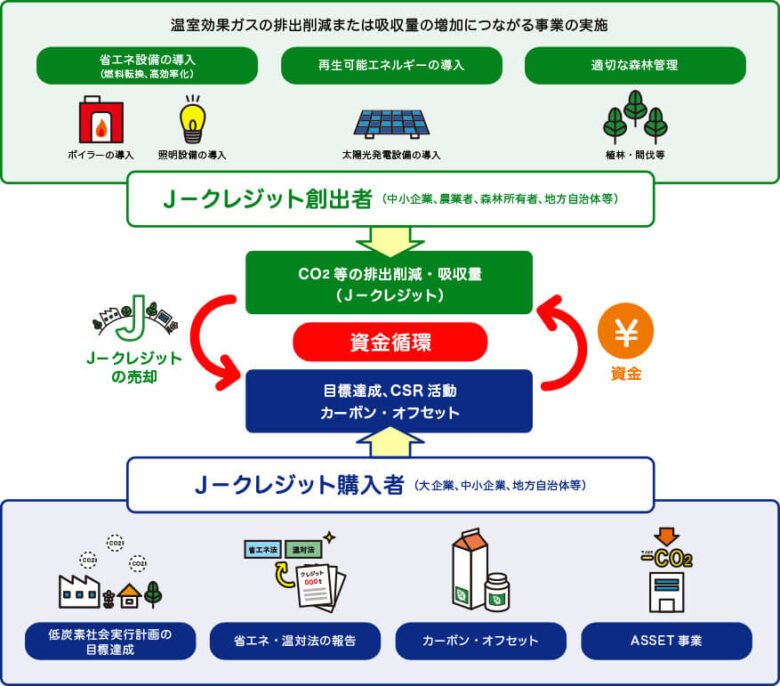

J-クレジット

日本国内では、カーボンクレジットを認証するシステムが整えられています。

この仕組みはJ-クレジット制度という名称で、温室効果ガスの削減量や吸収量を「国が認証する」ものです。

国により運営されている制度ですので、信頼性がとても高いという特徴があります。

J-クレジットの売買に参加するためには、計画書などを作成し、国による審査を通過しなければなりません。

どんな企業でも気軽に売買できるものではないため、J-クレジット制度を利用して活動を行っている企業は、少なくとも環境問題に関して高い信頼性を得ることができます。

「国内クレジット制度」と「J-VER制度」と呼ばれる2種類の仕組みがありました。2つの制度が併存するわかりにくい状況を解消するため、2013年度からJ-クレジット制度が開始され、これに移行しています。

その他のカーボンクレジットと認証制度

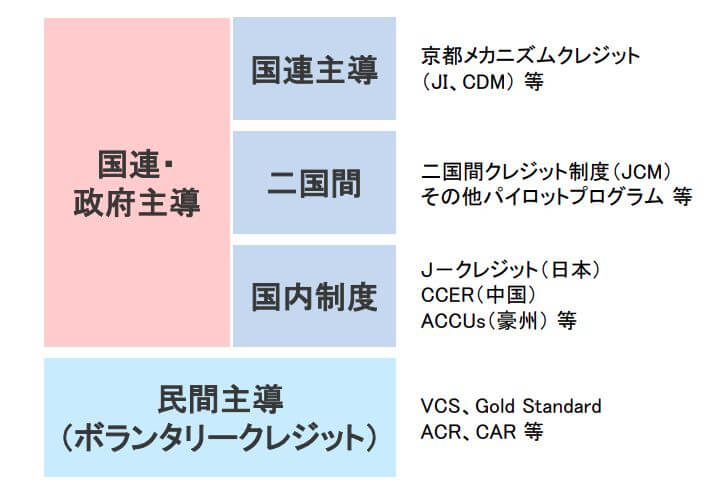

取引されるカーボンクレジットの種類は、J-クレジットだけしかないのではありません。

J-クレジット以外にも、自治体や民間の認証機関が定めるもの、さらには国連主導や海外のものなど、様々なカーボンクレジットが存在しています。

これらはいずれも、とても信頼性が高い機関により認証される仕組みになっています。

本当かどうか、誰も確認することができないからです。

実際に見て本当かどうかを確認することは不可能ですので、第三者が証明、認証することが必要です。特にこのような環境問題の認証においては、中立であり尚且つ高い信頼性が求められます。

J-クレジットの場合には、それを国が認証しています。その他のカーボンクレジットの場合でも、自治体をはじめとして信頼性が高い機関が証明しているのです。

カーボンクレジット市場

また2022年9月からは、新たな取り組みが開始されています。

東京証券取引所において「カーボンクレジット市場」が開かれ、J-クレジットの取引が開始されています。

この市場で取引されるのは、J-クレジットだけではなく、海外のクレジットなども売買されています。

前項で記載した「国に申請をする形でのJ-クレジット」を取引する場合、売買価格などの条件は、基本的に当事者間で自由に決めることができます。

一方、東京証券取引所で売買をする場合、取引所内で定められたルールに沿って取引が進められます。

今後は、このように特定の取引所での売買が活発化していくと予想されます。

カーボンクレジット市場は発展途上

カーボンニュートラルを実現する取り組みは、まだまだ始まったばかりです。今後、年月が経過するとともにテクノロジーが進化し、カーボンニュートラルを目指す企業がさらに増えていくはずです。

それに伴いカーボンクレジットの取引も増加し、商品の種類が増えるほか、取引の制度も整えられていくことになるでしょう。

今後は恐らく、外国のクレジットなど様々な銘柄を現在よりも容易に取引ができる制度づくりが進められると考えられます。それにより企業などの団体がカーボンニュートラルを目指しやすい環境になっていくでしょう。