「プロパンガスの料金を比較するには、どうしたら良いの?」

料金表をご覧になって、そう感じた方がいるかもしれませんので、このページで比較方法について記載します。

目次

プロパンガス料金の構成

まずプロパンガスの利用料金は、一般的に「基本料金」と「従量料金」によって構成されています。その金額に消費税をプラスすると、合計の請求金額になります。

基本料金は、ボンベ交換や保安管理など「ガスを使用しなかったとしても受けられるサービスの費用」と捉えるのが良いでしょう。

参照ページ:基本料金の解説

「1㎥(立方メートル)あたりの単価×ガス使用量」で算出されます。

消費税は当然ながら、サービスを利用する以上、払わなくてはいけない税金です。

このウェブサイトでも、これらを一覧表にして掲載しています。⇒プロパンガス料金表

プロパンガスの料金は、上記で構成されるのが一般的です。

特に業務用では、基本料金が無いプランが採用されることも少なくありません。

また料金の計算方式に関しては、別ページで詳しく解説しています。

利用明細に基本料金や単価が書いていない?

お手元のガス利用明細と、当サイトの料金表を見て困った方がいるかもしれません。

プロパンガスの利用明細には、基本料金や従量単価が明記していないケースがあるのです。

会社にもよりますが、前回検針と今回検針のメーター量、今回のガス使用量そして合計金額のみというケースもありました。

つまりガス会社によっては、基本料金がいくら、従量単価がいくらということが、簡単にわからないことがあるのです。

透明性の高いガス会社であれば、使用量・基本料金・従量単価・消費税をきちんと明記しています。それですとガス代が高くなったのか安くなったのか、比べれば一目でわかります。

プロパンガス料金の比較

基本料金や単価がわからなかったとしても比較することは簡単にできます。

最低でも「プロパンガス使用量」と「合計金額」がわかれば照らし合わせることが可能です。

さらに基本料金がわかれば、1㎥あたりの単価を計算で求めることも可能です。計算方法に関しては、上記の計算方式のページで解説しています。

利用明細に詳細を載せない理由

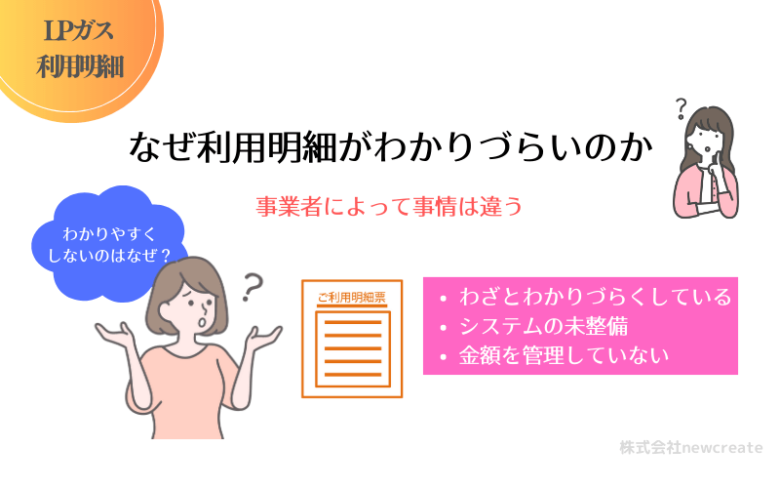

利用明細に1立方メートルあたりの単価を記載していないプロパンガス事業者は、少なくありません。

なぜ消費者にわかりやすいように、詳細を載せないのでしょうか?理由はいくつか考えられます。

他社のガス料金と比べられたくない?

良心的でない事業者は、明細をあえてわかりにくくすることで、他社と比べられるのを防ぐ意図があるかもしれません。

その結果、他社へ切り替えられてしまう可能性を低くしたい意図があるかもしれません。

またプロパンガス料金は、公共サービスではないので法律により制限がされていません。料金をいくらで設定するかはもちろん、検針票に細かい単価まで記載しなければならないと決められていないのです。

プロパンガス業界は、大小様々な会社が存在しています。中にはこのような、よろしくない考え方の事業者が存在しているのも事実です。

システムが整っていない?

料金が法令で制限されていないため、多くのプロパンガス会社では、各お宅によって、異なる従量単価を使い分けています。

詳しい説明は、この記事においては割愛しますが、各家庭によって料金を使い分けているガス会社がほとんどですので、A宅とB宅ではそれぞれ記載すべき従量単価が異なるのです。

顧客数にもよりますが、実際に各家庭によって異なる単価を適用し、それぞれ明細に印字して使い分けるとなると、それなりのシステムが整っていなければ難しいでしょう。

小規模のガス会社の中には、このような管理が難しい事業者があるかもしれません。

適用している料金を把握していない?

これは、上述したシステムの項目に関連しています。

「〇〇宅は現在、従量単価を〇〇円で設定している」ことを、ガス会社側は、一件一件わかっているのです。

一方で零細企業の場合には、そのような仕組みが整えられていないことが考えられます。

企業にもよりますが、昔ながらの営業手法で「クレームが入ったら、少し安くする」「顧客との話し合いで、その時の感覚で従量単価を決定している」という事業者が、プロパンガス業界では現存しています。

そもそも顧客に適用している単価を、ガス会社側がわかっていないのです。そうなってしまうと、検針票に基本料金や従量単価を記載することが難しくなってしまいます。

かなり杜撰な管理なのですが、古くからその地で営業していて数名で運営しているような小規模企業でしたら、このような形で営業している可能性もあるでしょう。

実際に不明瞭な検針票を使用しているのは、比較的規模の小さい事業者に多い傾向があります。現在も手書きで検針票を記入しているプロパンガス会社もあります。

ただプロパンガス業界では、現在零細企業が生き残るのが難しい状況にあり、合併や買収が盛んに行われています。

今後は規模の大きい事業者が中心になり供給していくことになりますので、このような習慣は徐々になくなっていくと考えられます。

検針票に詳細が書いていない際(まとめ)

プロパンガス利用明細や検針票に、詳細が記載されていない場合について解説しました。

中には、大規模なガス会社でも明細に単価を記載していない事業者もあります。そのため「利用明細に従量単価が書いていない=悪いガス会社」と決めつけられる訳ではありません。

ただしそのようなガス会社は、顧客への配慮が欠けていると言えるかもしれません。

どうしても詳細を知りたい方は、契約中のガス会社に問い合わせる、または当社にご相談いただいても計算することはできます。(基本料金もわからない場合には、暫定で計算することになります。)

当社では、ガス会社の切り替えを承っています。プロパンガス料金を少しでも安く抑えたい方は、お気軽にご相談ください。

プロパンガス料金についてのQ&A

プロパンガスの料金はどのように計算されるのですか?

「基本料金」と「従量料金」の合計に消費税を加えた金額です。計算式は「(基本料金 + 従量単価 × 使用量m3) × 消費税率」になります。

基本料金や従量料金が明細に記載してありません。

統一された明細の書式はないので、どこまで記載するかは各ガス会社により異なります。内訳が記載されておらず知りたい場合には、ガス会社に問い合わせましょう。

手書きの明細もあるのですか?

小規模のプロパンガス事業者では、未だ手書きの明細を採用していることがあります。この場合、正確性が懸念されるため、他社へ切り替えることを検討しても良いでしょう。

参考:シェアハウスの光熱費の支払い方法は?メリット・デメリット解説 | シェアハウスチンタイ

この記事は、私が作成しました。

静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報